歯科治療を受ける際に、多くの方が最も気にされるのが費用面の問題ではないでしょうか。特に、保険が適用されるのか、それとも全額自己負担になるのかという点は、治療を決断する上で非常に重要な判断材料となります。虫歯や歯周病といった一般的な治療であれば保険適用となることが多いのですが、インプラントや矯正治療といった高度な治療については、保険適用の条件が非常に限定的であり、多くの場合は自由診療として高額な費用負担が必要となるのが現状です。2025年現在、診療報酬改定により一部の治療範囲が拡大されたものの、依然として保険適用と自費診療の境界線は明確に存在しています。本記事では、歯科治療における保険適用の範囲について、基本的な治療から特殊な治療まで詳しく解説するとともに、インプラント治療や矯正治療がどのような条件下で保険適用となるのか、また自費診療となった場合の費用相場や負担軽減の方法についても具体的にご紹介していきます。

基本的な歯科治療における保険適用の範囲

日本の健康保険制度において、歯科治療の多くは保険適用の対象となっています。虫歯治療は最も一般的な保険適用治療であり、歯の詰め物や被せ物の装着も含まれます。歯周病治療についても、歯石除去や歯周ポケットの治療など、口腔内の健康を維持するために必要な処置は基本的に保険が適用されます。抜歯についても、医学的に必要と認められる場合には保険適用となり、患者は治療費の3割を負担するだけで済みます。

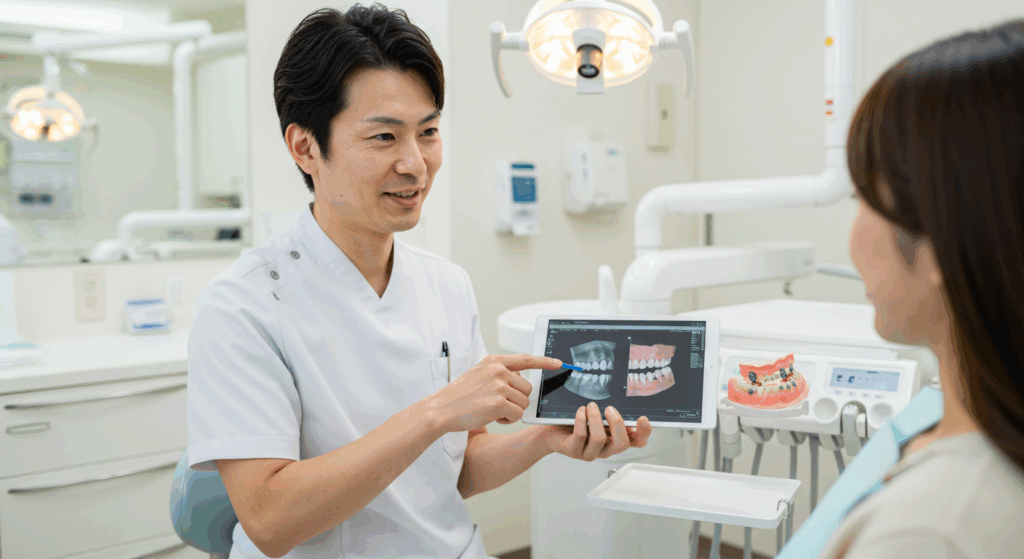

レントゲン検査や歯科口腔外科における手術も保険適用の範囲に含まれており、診断や治療計画の立案に必要な検査については、ほとんどが保険でカバーされています。歯のクリーニングについては、予防目的ではなく治療の一環として行われる場合には保険適用となります。これらの治療は医学的に必要と認められる機能回復を目的とした治療として位置づけられており、国民が等しく基本的な歯科医療を受けられるように制度設計されています。

保険適用の歯科治療では、使用できる材料や治療方法に一定の制限があります。たとえば被せ物については、保険適用の場合は銀歯や一部の白い被せ物に限定されており、より審美性の高いセラミックやジルコニアといった材料を使用する場合には自費診療となります。治療時間についても、診療報酬点数が決められているため、一回の治療にかけられる時間には限りがあります。

歯を失った場合の治療についても、入れ歯やブリッジは保険適用となりますが、後述するインプラント治療は原則として自費診療となります。入れ歯については、レジン床と呼ばれるプラスチック製の入れ歯が保険適用であり、金属床などの高品質な入れ歯は自費診療となります。ブリッジについても、使用する材料によって保険適用か自費診療かが分かれます。

2025年度の診療報酬改定による変更点

2025年4月に実施された診療報酬改定では、いくつかの重要な変更が行われました。この改定は、医療のデジタル化を推進し、より効率的で質の高い歯科医療の提供を目指すものです。

最も注目すべき変更点は、医療DX推進体制整備加算の見直しです。従来は3区分であったこの加算が、2025年度の改定により6区分に再編されました。この新しい仕組みでは、電子処方箋を発行できる体制が整っているかどうか、そしてマイナンバーカードを保険証として利用する割合がどの程度かによって、加算される点数が変動します。これにより、歯科医療機関にデジタル化への取り組みを促進する狙いがあります。

患者側から見ると、マイナンバーカードを保険証として利用することで、過去の診療情報や薬の処方履歴などを歯科医師が確認できるようになり、より適切な治療を受けられる可能性が高まります。電子処方箋の普及により、薬局での待ち時間短縮や処方ミスの防止といったメリットも期待されています。

また、口腔機能指導加算が10点から12点に引き上げられたことも重要な変更点です。この加算は、患者の口腔機能を評価し、適切な指導を行った場合に算定されるものです。引き上げにより、歯科医療機関が口腔機能の維持・向上に向けた指導をより積極的に行うことが期待されています。特に高齢者においては、口腔機能の低下が全身の健康状態に影響を与えることが知られており、この加算の引き上げは予防的な観点からも意義があります。

診療報酬改定は基本的に2年ごとに行われており、医療を取り巻く環境の変化や新しい技術の導入、患者のニーズなどを反映して、点数の見直しや新たな加算の創設が行われます。患者としては、これらの改定内容を理解することで、自身が受ける治療の質や費用についてより深く把握することができます。

白い被せ物の保険適用拡大とCAD/CAM冠

近年、審美的な要素も考慮した保険適用の範囲が徐々に拡大しています。その代表的な例がCAD/CAM冠の適用範囲拡大です。CAD/CAM冠とは、コンピューター制御で設計・製作される白い被せ物のことで、従来の銀歯に比べて見た目が自然で美しいという特徴があります。

2024年度の診療報酬改定により、CAD/CAM冠の適用範囲が第二大臼歯まで拡大されました。これにより、以前は保険適用で白い被せ物を装着できる歯が限られていましたが、現在では奥歯を含むより広い範囲で保険適用による白い被せ物の治療が可能となっています。ただし、すべての歯に無条件で適用されるわけではなく、いくつかの条件があります。

第二大臼歯へのCAD/CAM冠の適用には、上下の歯が適切に噛み合っているなどの条件が必要です。噛み合わせの状態が不適切な場合、CAD/CAM冠が破損しやすくなる可能性があるため、歯科医師が総合的に判断して適用の可否を決定します。また、歯ぎしりや食いしばりの癖が強い方の場合、CAD/CAM冠よりも強度の高い金属の被せ物が推奨されることもあります。

CAD/CAM冠の最大のメリットは、保険適用で白い被せ物を装着できるという点です。従来、白い被せ物を希望する場合は自費診療でセラミックやジルコニアといった高額な材料を選択する必要がありましたが、CAD/CAM冠の登場により、経済的な負担を抑えながら審美性の高い治療を受けることが可能となりました。

もう一つの重要なメリットは、メタルフリーであることです。金属アレルギーをお持ちの方や、金属アレルギーの発症を懸念される方にとって、金属を使用しないCAD/CAM冠は安心して選択できる治療法です。近年、金属アレルギーの患者が増加傾向にあることから、メタルフリーの治療への需要は高まっています。

CAD/CAM冠に使用される材料は、主にハイブリッドレジンと呼ばれる樹脂とセラミックの複合材料です。この材料は、天然歯に近い色調を再現でき、経年劣化による変色も比較的少ないという特徴があります。ただし、オールセラミックやジルコニアといった自費診療の材料と比較すると、強度や審美性の面でやや劣る部分もあります。

それでも、保険適用で白い被せ物を選択できるようになったことは、患者にとって大きな前進といえます。特に、笑ったときに見える範囲の歯については、銀歯よりもCAD/CAM冠を選択することで、見た目のコンプレックスを軽減できるという心理的なメリットも大きいです。

保険適用外となる歯科治療の種類

歯科治療の中には、保険が適用されない自由診療となるものも数多く存在します。これらは主に審美目的の治療や、保険で定められた標準的な治療方法を超える高度な治療として位置づけられています。

ホワイトニングは、歯を白くする審美治療であり、基本的に保険適用外となります。歯の変色自体は病気ではなく、歯を白くすることは医学的に必要な治療とはみなされないため、費用は全額自己負担となります。ホワイトニングには、歯科医院で行うオフィスホワイトニングと、自宅で行うホームホワイトニング、そしてその両方を組み合わせたデュアルホワイトニングがあります。費用は治療方法や歯科医院によって異なりますが、一般的にオフィスホワイトニングは1回あたり1万円から5万円程度、ホームホワイトニングは2万円から4万円程度となっています。

インプラント治療も、原則として保険適用外の自由診療です。ただし、後述するように極めて限定的な条件下では保険適用となる場合があります。一般的な虫歯や歯周病で歯を失った場合のインプラント治療は、すべて自費診療となり、1本あたり30万円から55万円程度の費用が必要です。

歯列矯正についても、審美目的の場合は保険適用外となります。歯並びを美しくすることは、見た目の改善という審美的な目的であり、医学的に必要な治療とは区別されるためです。ただし、こちらも特定の条件を満たす場合には保険適用となることがあり、詳細は後述します。

高品質な材料を使用した被せ物や詰め物も、自由診療となります。オールセラミッククラウン、ジルコニアクラウン、ゴールドクラウンといった材料は、保険適用のCAD/CAM冠や銀歯に比べて審美性や耐久性に優れていますが、その分費用も高額になります。セラミックの被せ物は1本あたり8万円から15万円程度、ジルコニアの被せ物は10万円から20万円程度が相場です。

入れ歯についても、金属床義歯やノンクラスプデンチャー、インプラントオーバーデンチャーといった高機能な入れ歯は自費診療となります。保険適用のレジン床義歯に比べて、装着感が良い、見た目が自然、耐久性が高いといったメリットがありますが、費用は数十万円から百万円以上となることもあります。

インプラント治療の保険適用条件と対象施設

インプラント治療は、失った歯を人工歯根で補う治療法であり、機能性と審美性の両面で優れた治療方法として知られています。しかし、その費用の高さから、治療を躊躇される方も少なくありません。基本的にインプラント治療は保険が適用されない自由診療ですが、極めて限定的な条件下では保険適用となる場合があります。

インプラント治療で保険が適用される第一の条件は、先天性の疾患がある場合です。生まれつき顎の骨の3分の1以上が欠損している場合や、先天性無歯症など、先天的な理由で多数の歯が欠損している場合には、保険適用となることがあります。これらの疾患は、患者の咀嚼機能や発音機能、さらには顔貌にも大きな影響を与えるため、医学的に必要な治療として認められています。

第二の条件は、後天的な疾患や事故による場合です。腫瘍などの病気で手術を受け、下顎の広範囲を切除した場合や、交通事故などによる外傷で顎骨の3分の1以上が連続して欠損している場合などが該当します。このような大規模な顎骨の欠損は、通常の入れ歯やブリッジでは対応が困難であり、インプラント治療が医学的に必要と判断されます。

ただし、これらの条件を満たしていても、どこの歯科医院でも保険適用のインプラント治療を受けられるわけではありません。保険適用のインプラント治療を行うには、医療機関側にも厳しい条件があります。歯科または歯科口腔外科を標榜している医療機関であり、インプラント治療経験3年以上、もしくは歯科・口腔外科で5年以上の経験を持つ常勤の歯科医師が2名以上配置されていることが必須条件です。

さらに、当直体制が整備されていること、医療機器や医薬品の安全確保のための体制が整っていることなど、高度な医療を提供できる施設基準を満たしている必要があります。このような条件を満たす医療機関は非常に限られており、大学病院や一部の大規模な総合病院の歯科口腔外科に限定されることがほとんどです。一般の歯科医院やクリニックでは、これらの条件を満たすことが難しいため、保険適用のインプラント治療を提供できません。

重要な注意点として、虫歯や歯周病による一般的な歯の喪失は保険適用の対象外です。これは、歯科治療を受ける大多数の患者に該当する状況であり、つまりほとんどの患者は全額自己負担でインプラント治療を受けることになります。たとえ複数の歯を失っていても、その原因が一般的な虫歯や歯周病である限り、保険適用とはなりません。

2024年度の診療報酬改定により、保険適用のインプラント治療の適応範囲が一部拡大されましたが、依然として条件は極めて限定的です。一般的な歯の喪失に対するインプラント治療が保険適用となる見込みは、現時点ではほとんどないと言えます。

歯科矯正治療における保険適用の条件

歯科矯正治療は、歯並びや噛み合わせを改善する治療ですが、基本的には審美目的とみなされるため、健康保険は適用されず自由診療となります。一般的な矯正治療の費用は、使用する装置や治療期間によって異なりますが、総額で60万円から200万円程度が必要となり、経済的な負担は決して小さくありません。

しかし、特定の条件を満たす場合には保険が適用されるという例外があります。これらの条件は、歯並びの問題が単なる審美的な問題ではなく、機能的な問題や先天的な疾患に起因する場合に限定されています。

第一の条件は、厚生労働大臣が定める先天性疾患がある場合です。該当する疾患は61項目に及び、代表的なものとしては唇顎口蓋裂、ダウン症候群、ゴールデンハー症候群、鎖骨頭蓋骨異形成症、トリーチャー・コリンズ症候群、ピエール・ロバン症候群、ターナー症候群などがあります。これらの先天性疾患による顎や口腔の異常は、咀嚼機能や発音機能に重大な影響を及ぼすため、医学的に必要な治療として保険適用が認められています。

第二の条件は、顎変形症と診断された場合です。顎変形症とは、上顎や下顎の骨の成長に異常があり、顎の位置や大きさに著しいずれがある状態を指します。顎変形症の場合、外科手術を伴う治療が必要となることが多く、手術前後の矯正歯科治療についても保険適用となります。ただし、指定の医療機関で顎変形症の診断を受けることが必要であり、単に噛み合わせが悪いという程度では保険適用とはなりません。

顎変形症の診断基準は明確に定められており、セファロ分析と呼ばれる頭部X線規格写真による評価で、一定以上の骨格的なずれがあることが確認される必要があります。また、咀嚼機能や発音機能に明らかな障害があることも診断の要件となります。治療では、まず手術前矯正として歯並びを整え、その後に外科手術で顎の位置を修正し、最後に手術後矯正で噛み合わせを仕上げるという段階を踏みます。

第三の条件は、前歯3本以上の永久歯萌出不全が原因で噛み合わせの異常が生じている場合です。永久歯が正常に生えてこないことで、咀嚼機能や発音機能に支障をきたす場合が対象となります。この条件についても、単に歯が生えてこないというだけでなく、それによって機能的な問題が生じていることが保険適用の要件となります。

最近の更新情報として、2024年から2025年にかけて、学校健診で歯科矯正の必要性を指摘された方に限り、矯正相談が保険適用となる制度が開始されました。ただし、これは年度内に一回限りの適用であり、相談のみが対象で、実際の治療費が保険適用となるわけではありません。しかし、この制度により、成長期の子どもたちが早期に適切な矯正治療について専門家の意見を聞ける機会が増えたことは、大きな前進と言えます。

保険適用の矯正治療を受けられる医療機関も限定されています。指定自立支援医療機関(育成・更生医療)または顎口腔機能診断施設として指定された医療機関でのみ、保険適用の矯正治療が可能です。これらの指定を受けるには、一定の設備と経験豊富な矯正専門医がいることが条件となるため、一般的な矯正歯科クリニックでは指定を受けていない場合もあります。

費用面では、保険適用となった場合、治療費の3割負担となるため、総額100万円程度の治療であれば約30万円ほどで歯科矯正の治療ができることになります。ただし、矯正治療は治療期間が2年から3年程度と長期に及ぶため、定期的な通院費用や調整料なども発生します。これらの費用も保険適用となりますが、総合的な費用計画を立てることが重要です。

歯科矯正の種類とそれぞれの特徴と費用

歯科矯正には複数の種類があり、それぞれに異なる特徴、メリット、デメリット、そして費用があります。治療を検討する際には、自分のライフスタイルや予算、治療目的に合わせて最適な方法を選択することが重要です。

ワイヤー矯正(表側矯正)は、最も一般的で歴史のある矯正方法です。歯の表面にブラケットという小さな装置を接着剤で取り付け、そこにワイヤーを通して歯を徐々に動かしていきます。この方法の最大のメリットは、ほぼすべての症例に対応可能であることです。歯を3ミリメートル以上大きく移動させる必要がある場合や、複雑な歯並びの問題を解決したい場合にも対応できます。装置は常に装着されているため、取り外しの手間がかからず、患者が装着を忘れるという心配もありません。

デメリットとしては、金属のブラケットとワイヤーが目立ちやすい点が挙げられます。特に人前で話す機会が多い職業の方や、見た目を気にされる方にとっては大きな懸念材料となります。また、装置に食べ物が挟まりやすく、歯磨きに時間がかかるという日常生活での不便さもあります。費用は約35万円から90万円程度で、矯正治療の中では比較的リーズナブルな価格帯です。

裏側矯正(舌側矯正)は、歯の裏側にブラケットとワイヤーを装着する方法です。この方法の最大のメリットは、外から装置がほとんど見えないという点です。接客業や営業職、アナウンサーや俳優など、人前に出る機会が多い職業の方に選ばれることが多い矯正方法です。笑ったときや話しているときにも矯正装置が見えないため、周囲に気づかれずに治療を進めることができます。

デメリットとしては、費用が高額になる点が挙げられます。歯の裏側は表側に比べて形状が複雑であり、ブラケットの装着には高度な技術が必要です。また、舌に装置が触れるため、話しにくさや違和感を感じる方が多く、慣れるまでに時間がかかります。対応可能な歯科医師が限られているため、治療を受けられる医療機関が少ないという問題もあります。費用は120万円から200万円程度と、他の矯正方法に比べて高額です。

マウスピース矯正は、透明なマウスピースを装着し、治療の進行に合わせて定期的に新しいものに交換していく方法です。近年、技術の進歩により人気が高まっている矯正方法です。代表的なシステムとしては、インビザラインやクリアコレクトなどがあります。

メリットとしては、着脱が可能で食事や歯磨きの際に外せるため、生活への影響が少ない点があります。食事制限がほとんどなく、普段通りの食生活を楽しめます。また、透明な素材でできているため、見た目が自然で装置をつけていることに気づかれにくいという審美的なメリットもあります。金属アレルギーの心配がない点も、安心材料の一つです。

デメリットとしては、1日20時間以上の装着が推奨されており、自己管理が非常に重要となる点が挙げられます。装着時間が不足すると、計画通りに歯が動かず、治療期間が延びてしまいます。また、歯を大きく動かす必要がある症例や、複雑な噛み合わせの問題には対応できない場合があります。費用は全体矯正の場合60万円から100万円、部分矯正の場合は10万円から40万円程度となっています。

大人の歯科矯正には、いくつかの独自のメリットがあります。歯並びが整うことで見た目のコンプレックスが解消され、自信を持って笑顔を見せられるようになります。歯並びが良くなることで歯磨きがしやすくなり、虫歯や歯周病のリスクを低減できます。口臭の改善にもつながることがあります。不正咬合が原因で起こる頭痛や肩こりなどの不定愁訴が軽減される可能性もあります。

一方でデメリットもあります。成人の場合、顎の成長が終わっているため、子どもの矯正に比べて歯を動かすのに時間がかかることがあります。治療中は装置による痛みや違和感を感じることがあり、費用負担も大きいです。場合によっては、スペースを作るために健康な歯を抜歯する必要があることもあります。

インプラント治療の費用相場と支払方法

インプラント治療の費用相場は、地域や医療機関、使用する材料によって大きく異なります。2025年時点での一般的な相場は、1本あたり30万円から40万円となっています。ただし、首都圏や都市部では35万円から55万円が相場となっており、地方と都市部では費用に差があります。

部位によっても費用に違いが生じることがあります。奥歯の場合、1本あたりの費用相場は20万円から60万円程度です。前歯の場合は、審美性の高さが特に求められるため、人工歯の製作費が奥歯よりも若干高くなることがあります。前歯は笑ったときに見える部位であるため、天然歯に近い色調や形態を再現するための高度な技術と材料が必要となるためです。

インプラント治療の費用には、いくつかの要素が含まれています。まず、インプラント体と呼ばれる人工歯根部分の費用があります。これはチタン製またはチタン合金製の小さなネジのような形状をしており、顎の骨に埋め込まれる部分です。次に、アバットメントと呼ばれるインプラント体と人工歯をつなぐ部分の費用があります。そして、最も見える部分となる人工歯(歯冠部分)の費用があります。

多くの歯科医院では、これらをまとめた一体料金として提示されますが、一部の医療機関では項目別に費用を設定している場合もあります。見積もりを取る際には、どのような費用が含まれているのかを詳しく確認することが重要です。また、手術費用、診断料、CT撮影費用、術後のメンテナンス費用などが別途必要となる場合もありますので、総額でいくらかかるのかを事前に把握しておくべきです。

費用負担を軽減する方法としては、いくつかの選択肢があります。第一に、医療費控除の活用です。インプラント治療にかかった費用は医療費控除の対象であり、確定申告でこの制度を利用すれば、所得税や住民税の還付を受けることができます。年間の医療費が10万円を超えた場合、または総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5パーセントを超えた場合に申請できます。

第二に、デンタルローンの利用です。多くの歯科医院が大手金融機関と連携しており、インプラント治療費の分割払いが可能です。デンタルローンを利用することで、月々の支払額を抑えながら治療を受けることができます。金利は金融機関によって異なりますが、一般的に年3パーセントから8パーセント程度です。審査が必要となりますが、比較的通りやすいローンとされています。

第三に、クレジットカードの分割払いやボーナス払いを利用する方法もあります。ただし、金利がデンタルローンよりも高くなる場合があるため、注意が必要です。

一部の歯科医院では、モニター制度を設けている場合があります。治療の経過写真や体験談の提供に協力することで、治療費の割引を受けられる制度です。ただし、個人情報の取り扱いについて十分に確認する必要があります。

インプラント治療のメリットとデメリット

インプラント治療を検討する際には、そのメリットとデメリットを十分に理解しておくことが重要です。

インプラント治療の主なメリットとしては、まず周囲の健康な歯を削る必要がないことが挙げられます。ブリッジの場合、失った歯の両隣の健康な歯を大きく削って支台とする必要がありますが、インプラントでは独立して歯を補うため、周囲の歯にダメージを与えません。これにより、残っている歯の寿命を延ばすことができます。

天然歯に近い噛む力を回復できることも大きなメリットです。入れ歯の場合、天然歯の20パーセントから30パーセント程度の噛む力しか得られませんが、インプラントでは天然歯の80パーセントから90パーセント程度の噛む力を回復できるとされています。これにより、硬い食べ物も問題なく噛むことができ、食事を楽しむことができます。

見た目が自然で美しいという審美的なメリットも重要です。人工歯の色や形を天然歯に合わせて製作するため、インプラントであることを他人に気づかれることはほとんどありません。自信を持って笑うことができ、精神的な満足度が高い治療法です。

入れ歯のように取り外す必要がなく、天然歯と同じように歯磨きをするだけでケアができる点も、日常生活における大きなメリットです。食事の際に外す必要もなく、会話中にずれる心配もありません。

しっかり噛めるようになることで、脳への刺激が増え、認知機能の維持に役立つという健康面でのメリットも報告されています。また、インプラント体が顎の骨に直接埋め込まれるため、噛む力が骨に伝わり、顎の骨が痩せてしまうのを防ぐ効果があります。

一方、インプラント治療のデメリットも理解しておく必要があります。

最も大きなデメリットは、費用が高額であることです。原則的に保険適用外治療となるため、1本あたり30万円から55万円程度の費用が必要となり、複数本の治療となると100万円を超えることも珍しくありません。経済的な負担は決して小さくなく、治療を受けるかどうかの大きな判断材料となります。

治療期間が長いこともデメリットです。インプラント体を埋め込んでから、骨と結合するまでに下顎で約3ヶ月、上顎で約6ヶ月程度の期間が必要です。その後、人工歯を装着するため、治療開始から完了までに半年から1年程度かかることが一般的です。すぐに歯を入れたいという希望には応えられない場合があります。

外科手術が必要であることも考慮すべき点です。顎の骨にインプラントを埋め込むための手術が必要で、全身麻酔ではなく局所麻酔で行われることが多いですが、体には確実に負担がかかります。高血圧や糖尿病などの全身疾患がある場合、骨粗鬆症の治療薬を服用している場合などは、手術ができない場合もあります。

定期的なメンテナンスが必須であることも重要なポイントです。インプラント治療後は、3ヶ月から6ヶ月ごとに歯科医院でメンテナンスを受ける必要があります。メンテナンスを怠ると、インプラント周囲炎と呼ばれる感染症が発生し、最悪の場合インプラントを失うことになります。メンテナンス費用も継続的に発生するため、長期的な費用計画が必要です。

医療費控除の詳細と申請方法

自由診療にかかった歯科治療費も、治療の必要性が認められれば医療費控除の対象となります。インプラント治療や一部の矯正治療は、高額な費用がかかるため、医療費控除を活用することで実質的な負担を軽減できます。

医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、または総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5パーセントを超えた場合に、確定申告で申請できる制度です。控除額は、支払った医療費から10万円(または総所得金額の5パーセント)を差し引いた金額で、最高200万円まで控除されます。

具体的な計算例を挙げると、年間の医療費が80万円かかり、所得税率が20パーセントの場合、控除額は80万円マイナス10万円イコール70万円となり、所得税の還付額は70万円かけ0.2イコール14万円となります。さらに翌年の住民税も約7万円軽減されるため、合計で約21万円の税負担が軽減されることになります。

医療費控除の対象となる歯科治療費の例としては、虫歯や歯周病の治療費、入れ歯やブリッジの費用、インプラント治療費、発育段階の子どもの矯正治療費、成人の矯正治療費で機能的な問題を改善するためのもの、治療のための通院費などがあります。

一方、控除の対象外となるものとしては、美容目的のホワイトニング、美容目的のみの矯正治療、歯ブラシや歯磨き粉などの予防用品の購入費、自家用車のガソリン代や駐車場代などがあります。

通院のための交通費については、公共交通機関を利用した場合の運賃は控除の対象となります。電車やバスの運賃は領収書がなくても、メモなどで記録しておけば認められます。ただし、タクシー代については、公共交通機関の利用が困難な場合を除き、原則として対象外となります。

医療費控除を申請する際には、医療機関から受け取った領収書を保管しておく必要があります。また、医療費控除の明細書を作成する必要があります。以前は領収書の提出が必要でしたが、現在は明細書の作成のみで、領収書は自宅で5年間保管すればよいことになっています。ただし、税務署から提示や提出を求められた場合には応じる必要があります。

医療費控除の申請は、翌年の2月16日から3月15日までの確定申告期間に行います。必要な書類としては、確定申告書、医療費控除の明細書、源泉徴収票(給与所得者の場合)、マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類などがあります。

e-Taxを利用すれば、自宅からインターネットで申請することも可能です。医療費控除を申請することで、所得税が還付されるだけでなく、翌年の住民税も軽減されます。高額な歯科治療を受けた場合には、必ず申請することをおすすめします。

保険診療と自由診療の違いと選択のポイント

歯科治療において、保険診療と自由診療(自費診療、保険外診療とも呼ばれる)には、明確な違いがあります。どちらを選択するかは、患者の経済状況、治療に対する希望、治療の必要性などを総合的に考慮して決定する必要があります。

保険診療は、健康保険が適用される治療で、治療費の1割から3割が自己負担となります。使用できる材料や治療方法には制限があり、厚生労働省が定めた診療報酬点数に基づいて費用が決まります。どこの歯科医院で治療を受けても、基本的に同じ費用となります。保険診療の目的は、必要最低限の機能回復であり、審美性よりも機能性が優先されます。

自由診療は、健康保険が適用されない治療で、治療費の全額が自己負担となります。保険診療のような制限がないため、様々な材料や最新の技術を使用した治療が可能です。患者の希望や治療の目的に応じて、最適な方法を選択できる柔軟性があります。歯科医院ごとに使用する材料や技術、設備が異なるため、同じ治療内容でも価格が異なることがあります。

自由診療のメリットとしては、より審美性の高い治療が可能になること、最新の治療技術や材料を使用できること、治療の選択肢が広がること、治療に十分な時間をかけられること、耐久性の高い材料を選択できることなどがあります。例えば、セラミックやジルコニアといった材料は、天然歯に近い色調と透明感を持ち、経年劣化による変色もほとんどありません。金属を使用しないため、金属アレルギーの心配もありません。

デメリットとしては、費用が高額になること、医療機関によって治療費に差があるため比較が必要なこと、保険適用がないため全額自己負担となること、治療内容や費用について十分な説明と同意が必要なことなどがあります。

保険診療のメリットとしては、費用負担が軽減されること、全国どこでも同じ基準で治療を受けられること、基本的な治療はカバーされていることなどがあります。デメリットとしては、使用できる材料に制限があること、審美性よりも機能性が優先されること、治療時間に制限があること、最新の治療技術が適用されない場合があることなどがあります。

治療を選択する際のポイントとしては、まず治療の必要性を考えることです。機能的な問題を解決するための治療であれば、保険診療で十分な場合が多いです。一方、見た目を重視する場合や、より高品質な材料を希望する場合は、自由診療を検討する価値があります。

次に、予算を考慮することが重要です。自由診療は高額になるため、無理のない範囲で治療を選択すべきです。デンタルローンなどの支払方法も検討材料となります。

また、治療部位も選択のポイントです。前歯など見える部分については審美性を重視して自由診療を選び、奥歯など見えにくい部分については保険診療を選ぶという使い分けも可能です。

歯科医師とよく相談し、それぞれの治療法のメリット・デメリットを理解した上で選択することが最も重要です。複数の歯科医院でセカンドオピニオンを聞くことも、適切な判断のために有効です。

高額療養費制度と歯科治療における注意点

医療費が高額になった場合に利用できる制度として、高額療養費制度があります。この制度は、医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合、超えた額が払い戻される仕組みです。

高額療養費の自己負担限度額は、年齢や所得に応じて設定されています。例えば、70歳未満で標準報酬月額が28万円から50万円の方の場合、自己負担限度額は80100円プラス(医療費マイナス267000円)かけ1パーセントとなります。

高額療養費の算定は、月の1日から末日までの1ヵ月にかかった医療費が対象となります。そのほか、1人ごと、各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別など)に計算が行われます。

歯科治療で高額療養費制度を利用する際には、いくつかの重要な注意点があります。医科や歯科での窓口負担金がそれぞれ21000円以上であれば、高額療養費制度の合算対象になれます。しかし、医科と歯科を合計して21000円以上になるという場合は対象となりません。つまり、それぞれが単独で21000円以上である必要があります。

最も重要な注意点として、保険が適用されない自費診療は高額療養費制度の支給対象とはなりません。インプラント治療や審美目的の歯列矯正治療など、自由診療の費用は対象外です。あくまで保険診療の範囲での医療費が対象となります。

例えば、顎変形症の手術を伴う矯正治療で保険適用となった場合、その治療費が高額になれば高額療養費制度の対象となりますが、一般的な審美目的の矯正治療は対象外です。

高額療養費制度を利用するには、事前に限度額適用認定証を取得しておくことで、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。事後申請も可能ですが、一旦全額を支払う必要があるため、事前認定の方が経済的な負担が軽減されます。

歯科治療における今後の展望と予防の重要性

歯科治療における保険適用の範囲は、徐々に拡大する傾向にあります。CAD/CAM冠の適用範囲拡大がその一例であり、今後も医療技術の進歩や患者のニーズに応じて、保険適用の範囲が見直される可能性があります。

歯科医療のデジタル化も進んでおり、2025年度の診療報酬改定でもその推進が図られています。電子処方箋やマイナンバーカードの保険証利用など、医療DXの取り組みが今後さらに進展することが予想されます。これにより、患者の利便性が向上し、医療機関の業務効率化も期待されます。

一方で、インプラントや矯正治療については、依然として多くの場合が自由診療となっています。これらの治療が広く保険適用となるには、財政的な問題や医療資源の配分など、様々な課題があります。しかし、患者の負担軽減のために、一部の条件下での保険適用拡大が検討される可能性はあります。

予防歯科の重要性も高まっています。虫歯や歯周病を予防することで、将来的に高額な治療を受ける必要性を減らすことができます。定期的な歯科検診や適切な口腔ケアを行うことが、長期的には医療費の節約にもつながります。

予防歯科の取り組みとしては、年に2回から4回の定期検診、毎日の適切なブラッシング、フロスや歯間ブラシの使用、フッ素塗布やシーラントなどの予防処置、食生活の改善などがあります。これらの予防的な取り組みにより、虫歯や歯周病のリスクを大幅に減らすことができます。

特に、歯周病は糖尿病や心疾患などの全身疾患とも関連があることが分かっており、口腔の健康を維持することは全身の健康維持にもつながります。定期的な歯科検診により、早期発見・早期治療が可能となり、結果的に治療費を抑えることができます。

歯科治療における保険適用の範囲は、基本的な治療については広くカバーされていますが、インプラントや矯正治療については非常に限定的な条件下でのみ適用されます。2025年においても、この基本的な枠組みは変わっていません。治療を検討する際には、保険適用の可否、費用、治療期間、治療効果などを総合的に考慮し、歯科医師と十分に相談することが重要です。また、医療費控除などの制度を活用することで、自費診療の負担を軽減することも可能です。自身の口腔健康を維持するために、適切な情報を得て、最適な治療選択をすることが求められます。予防歯科の重要性も忘れず、定期的な検診と適切な口腔ケアを心がけることが、長期的な健康維持と医療費の節約につながります。

コメント