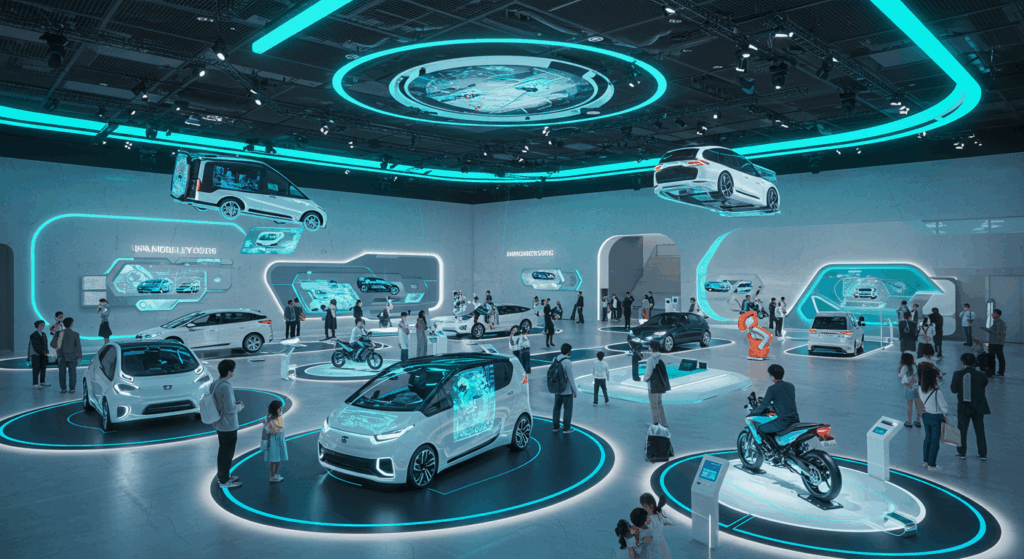

2025年10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催されるJapan Mobility Show 2025は、日本の自動車産業にとって極めて重要な転換点となる国際的なイベントです。70年の歴史を持つ東京モーターショーから「モビリティショー」へと進化したこのイベントには、世界中から革新的な技術と戦略を携えた海外メーカーが多数出展します。特に注目すべきは、ドイツの高級ブランド、中国の新興EVメーカー、韓国の戦略的プレイヤーなど、Japan Mobility Show 2025の出展企業一覧における海外メーカーの顔ぶれです。これらの企業は、電動化、ソフトウェア・デファインド・ビークル、そして新たなビジネスモデルという観点から、日本市場に前例のない挑戦を仕掛けています。本記事では、Japan Mobility Show 2025に出展する主要な海外メーカーの一覧とその戦略を詳細に解説し、日本のモビリティの未来がどのように再形成されていくのかを明らかにします。

Japan Mobility Show 2025における海外出展企業の全体像

Japan Mobility Show 2025への海外メーカーの参加状況を見ると、自動車産業における新たな競争の構図が浮き彫りになります。今回のショーには、従来の東京モーターショーでは見られなかった規模と多様性で、世界各国からメーカーが参集しています。

ドイツからは、Mercedes-Benzが「Feel the Mercedes」をテーマに複数の日本初公開EVモデルを展示します。同じくドイツのBMWは、主要展示ホールへの本格復帰を果たし、デジタル体験と電動モビリティを強調した展示を行います。BMWグループの一員であるMINIも共同で出展し、ブランドの電動化戦略を披露します。イタリアからはAlfa RomeoやLamborghini、ドイツからはAudiやPorscheといったプレミアムブランドが参加し、スウェーデンのVolvoも名を連ねています。

中国からは、BYDが乗用車と商用車の両部門で大規模な展示を展開し、さらにプラグインハイブリッド車の投入計画も発表する予定です。韓国からは、HyundaiがコンパクトEV「INSTER」を軸に日本市場でのブランド再構築を加速させ、Kiaは商用EV「PBV」シリーズで日本市場への本格再参入を図ります。

部品メーカーとしては、ドイツのBoschが「ソフトウェア ドリブン モビリティ」をテーマに日本初公開技術を展示するほか、中国からHebei AEW Auto PartsやSunwoda Mobility Energyといったサプライヤーも参加し、グローバルなサプライチェーンの変革を示しています。

欧州プレミアムブランドの復帰と電動化戦略

Mercedes-Benzの五感に訴える電動ラグジュアリー体験

Mercedes-Benzのブーステーマである「Feel the Mercedes」は、単なる技術展示を超えた、感覚的なブランド体験を提供することを意図しています。電動化時代において、新興EVメーカーとの差別化を図るため、Mercedes-Benzは伝統的な高級ブランドならではの強みを活かした戦略を展開しています。

今回の展示の中心となるのは、電動化へのコミットメントを明確に示すモデル群です。CONCEPT AMG GT XXはアジア初公開となり、Mercedes-AMG初の専用EVプラットフォーム「AMG.EA」を採用したコンセプトカーです。このモデルは、ブランドが誇る高性能DNAが電動化時代においても健在であることを強力にアピールする存在となっています。

The all-new electric CLAは日本初公開で、自社開発のオペレーティングシステム「MB.OS」を完全に搭載した初のモデルとして注目されています。Mercedes-Benzはこのモデルを「最も効率的で、最もインテリジェントなメルセデス」と位置づけており、ソフトウェアファーストの製品哲学への移行を象徴する一台です。

また、The all-new electric GLCも日本初公開となります。中核となる量販モデルの電動化は、Mercedes-BenzのEV戦略がニッチ市場を超えて、プレミアム市場の中心を狙うメインストリームになったことを明確に示しています。

さらに、Mercedes-Benz Vision Vは日本初公開のコンセプトモデルで、「プライベートラウンジ」という新たな価値を提案することで、超高級多目的車という新市場セグメントの創造を試みています。

BMWグループの戦略的復帰とデジタル体験の追求

BMWグループのJapan Mobility Show 2025への復帰は、それ自体が強力なメッセージとなっています。2019年の東京モーターショーでの実質的な不在を経て、今回は西1ホールに大規模なブースを構えることで、日本市場への本格的な再コミットメントを示しています。

BMWのブース展示は、「デジタル・エクスペリエンス」と「エレクトロ・モビリティ」という二つのテーマに焦点を当てています。これは、オンラインでのエンゲージメントを物理的なショールームでの実体験へと繋げるというBMWジャパンのマーケティング戦略と密接に関連しています。Japan Mobility Showのブースは、その戦略における究極の「スーパー・ショールーム」として機能することになります。

さらに、BMW Motorradも二輪車部門で出展し、モーターサイクルの分野においても電動化へのコミットメントを強化します。BMWグループの復帰は、BEVの成長加速と未来技術への大規模投資というグローバル戦略の文脈で理解すべき動きです。

ドイツの高級ブランドが展開する戦略は、複数の戦線で同時に戦う高度なものです。一方では、高性能EVと確立されたブランド力を駆使して、伝統的なライバルに対して自らのプレミアム領域を防衛しています。もう一方では、MB.OSのようなソフトウェアプラットフォームやデジタル体験を積極的に推進し、BYDやTeslaのような技術中心の新興プレイヤーの魅力を先制的に無力化しようとしています。

この動きは、ショー会場で「プレミアム」の定義そのものが活発に争われ、再形成されていることを示しています。伝統的にプレミアムとは、エンジンの性能、製造品質、素材によって定義されてきました。しかし、Mercedes-Benzの「Feel the Mercedes」やBMWの「デジタル・エクスペリエンス」への集中は、意図的な転換を示しています。新しいプレミアムとは、伝統的な高級感の要素、シームレスなデジタル統合、洗練されたユーザーインターフェース、そして説得力のあるブランドの物語が融合したものなのです。

中国・韓国メーカーの戦略的攻勢

BYDの包括的な電動モビリティ戦略

中国のBYDは、Japan Mobility Show 2025において最も野心的な展示を行う海外メーカーの一つです。BYDの展示は、その包括的なポートフォリオによって特徴づけられます。乗用EVのフルラインナップとしてDOLPHIN、SEAL、SEALION 7を展示し、同時に商用EVバスのK8とJ7も披露します。

この規模と野心は、これまでの日本市場への新規参入者とは一線を画すものです。BYDは乗用車と商用車という二つの主要セグメントに同時に攻勢をかけることで、市場での存在感を一気に高めようとしています。

特に注目すべきは、2025年内にプラグインハイブリッド車(PHEV)を日本市場に導入するという発表です。これは、航続距離への不安や充電インフラの不足といった日本の市場環境に対応するための極めて現実的な戦略と言えます。純粋なBEVへの移行をためらう消費者に対して「橋渡し」となる選択肢を提供することで、より広範な顧客層への浸透を図っています。

この戦略の根底には、BYD独自の「ブレードバッテリー」技術があります。この技術が、競争力のあるコスト構造と高い安全性の主張を可能にしており、BYDの日本市場での競争力の源泉となっています。

Hyundaiのブランド再構築とコンパクトEV戦略

HyundaiのJapan Mobility Show 2025への出展は、日本でのブランド再確立を目指す長期戦略の重要な一環として位置づけられます。過去、日本市場でのプレゼンスが限定的だったHyundaiは、今回、世界的に高く評価され、数々の賞を受賞しているEVラインナップを前面に押し出すことで、過去のイメージを刷新し、技術的リーダーシップをアピールします。

その戦略の中心に位置するのが、コンパクトEVの「INSTER」です。そのサイズ、予想される価格帯、そして機能性は、日本の都市環境に最適であり、国内のコンパクトカーや軽自動車に直接的な挑戦を突きつける可能性を秘めています。Hyundaiは2025年春の日本発売を予定しており、Japan Mobility Show 2025は本格的な市場投入前の重要なティザーキャンペーンとなります。

さらに注目すべきは、Hyundaiのビジネスモデルです。日本で主流の伝統的なディーラー中心モデルとは対照的に、オンラインファーストの販売モデルを採用しています。Japan Mobility Showのような物理的なイベントは、このオンラインモデルが成功するために不可欠なブランドの信頼を構築するための重要な接点として機能します。

Kiaの商用EV先行戦略による市場再参入

KiaのJapan Mobility Show 2025での展示は、今回のショーで最も巧妙な戦略的動きの一つと言えます。Kiaは日本市場への公式な再参入を果たしますが、競争の激しい乗用車市場を避け、商用車セクターを足がかりにするという非対称的な戦略を選択しました。

Kiaの「Platform Beyond Vehicle(PBV)」シリーズ、特に中型バンの「PV5」は、ラストマイル配送やサービス業に不可欠な中型電動商用バンという、日本市場で顕著なギャップを埋めるために設計されています。このセグメントは、国内メーカーの電動化が比較的遅れている領域であり、Kiaにとって大きなビジネスチャンスが存在します。

この戦略の成功を確実にするのが、総合商社である双日とのパートナーシップです。この提携により、Kiaは広範なB2Bネットワーク、物流インフラ、そして市場での信頼性を即座に手に入れることができます。これは、ゼロからディーラー網を構築するために必要な莫大なコストと時間を効果的に回避するものであり、極めて効率的な市場参入手法です。

Kiaの商用車先行戦略は、長期的視点での市場参入における「足がかり」と見なすことができます。商用車から始めることで、Kiaは水面下でいくつかの戦略的目標を達成できます。第一に、B2Bのフリート顧客をサポートするための全国的なサービスおよび部品ネットワークを構築できます。第二に、要求の厳しいセクターで信頼性の評判を確立し、ブランド認知度を高めることができます。第三に、日本市場で収益と運営経験を蓄積できます。この基盤が築かれれば、乗用車ラインナップの投入は指数関数的に容易かつ低リスクになります。

技術革新を支える海外部品サプライヤー

Boschのソフトウェア・ドリブン・モビリティ

BoschのJapan Mobility Show 2025でのテーマは「ソフトウェア ドリブン モビリティ」です。このテーマは、ショー全体の技術的な背景を理解する上で極めて重要な意味を持ちます。Boschが未来のモビリティの核心的推進力としてソフトウェアに焦点を当てることは、OEMの展示の背後にある技術的な「なぜ」を説明するものです。

今回、Boschはバイワイヤブレーキアクチュエータを日本初公開します。このシステムの技術的な重要性は計り知れません。ブレーキペダルとブレーキシステムを機械的に切り離すことで、高度な自動運転に不可欠な冗長性を確保し、格納式ペダルのような新しいインテリアデザインを可能にし、EVの回生ブレーキ効率を向上させます。2026年初頭の量産開始が予定されており、これは遠い未来のコンセプトではなく、具体的な近未来の技術であることを示しています。

Boschは、ADASコンポーネントからバッテリーおよび熱管理システムに至るまで、幅広いポートフォリオを展示します。これは、彼らがEVおよびSDVエコシステム全体に対する包括的なソリューションプロバイダーとしての役割を担っていることを示しています。

OEMが洗練されたコンセプトカーを提示する一方で、Boschのようなサプライヤーは、実際に24ヶ月から36ヶ月以内に車両に搭載される量産準備の整ったコンポーネントを展示しています。彼らの展示を分析することは、バイワイヤシステムや先進的なSDVアーキテクチャのような技術が大量に採用されるための、より現実的で地に足のついたタイムラインを提供します。

中国部品サプライヤーの存在感

Japan Mobility Show 2025には、主要なOEMだけでなく、中国からの複数の部品サプライヤーも参加しています。Hebei AEW Auto Parts(河北安聞自動車部品有限会社)やSunwoda Mobility Energy(欣旺達動力科技股份有限公司)といった企業の存在は極めて重要です。

これらの企業の参加は、日本市場への挑戦が完成車レベルにとどまらず、サプライチェーンの深部にまで及んでいることを示しています。これらの企業は単に製品を展示するだけでなく、日本で事業を展開する国内および海外の自動車メーカーの生産ネットワークへの統合を積極的に模索しており、現在進行中の自動車製造と調達のグローバルな再編を反映しています。

海外メーカーがもたらす新しいビジネスモデル

Japan Mobility Show 2025に出展する海外メーカーは、単に自動車を輸入しているのではありません。彼らは新しいビジネスモデルと時間軸を日本市場に持ち込んでいます。

Hyundaiのオンラインファーストのアプローチは、日本の自動車小売業の基本構造に挑戦するものです。従来の日本市場では、ディーラーネットワークを通じた対面販売が主流でしたが、Hyundaiはデジタルチャネルを中心に据えることで、顧客体験の再定義を図っています。

BYDの迅速な製品投入サイクルと複数セグメントへの同時参入は、伝統的な市場参入のタイムラインを圧縮するものです。通常、新規参入者は一つのセグメントから始めて徐々に拡大していきますが、BYDは乗用車と商用車に同時にアプローチすることで、市場での認知度を急速に高めています。

そして、KiaのB2Bファースト戦略は、市場再参入の定石を完全に覆すものです。消費者向けブランド構築の前にビジネス顧客との関係を確立することで、収益基盤とサービスネットワークを同時に構築するという効率的なアプローチを実現しています。

これらは単なる競争力のある製品ではなく、国内メーカーや既存の輸入業者に自社の事業運営の見直しを迫る、競争力のあるビジネス哲学そのものなのです。

日本市場の競争環境の変化

Japan Mobility Show 2025における海外メーカーの動向は、日本の自動車市場の競争環境に大きな変化をもたらしています。

輸入車の戦略的帰還

特に注目すべきは、「輸入車の帰還」というトレンドです。BMWグループが、かつての東京モーターショーでの不在や縮小されたプレゼンスを経て、主要な展示ホールへ大規模に復帰することは、日本がプレミアムかつ技術的に先進的な車両の主要市場として再び戦略的に重視されていることを明確に示しています。

この背景には、イベント自体の変革があります。「モーターショー」から「モビリティショー」への名称変更は、単なるブランド変更以上の意味を持ちます。その範囲を伝統的な自動車から技術、ソフトウェア、統合モビリティソリューションへと拡大したことで、このイベントは、ますますデジタルエコシステムによって自らを定義するBMWやMercedes-Benzのような技術志向のブランドにとって、より魅力的なプラットフォームとなりました。

新たな地政学的競争軸の形成

出展者リストは、市場の力学における明確な変化を映し出しています。ドイツの高級ブランドの強力な存在感と並行して、最も積極的かつ広範な展示を展開するのは、中国のBYD、そして韓国のHyundaiとKiaです。これは単なる参加ではなく、日本の自動車メーカーの牙城に対する協調的かつ戦略的な攻勢であり、これまでのショーとは一線を画すものです。

この新たな競争構図は、電動化、ソフトウェア・デファインド・ビークル、革新的な市場参入戦略という新たなフロンティアで繰り広げられています。伝統的な内燃機関やハイブリッド技術での競争から、バッテリー技術、ソフトウェアプラットフォーム、デジタルサービスを巡る競争へと、戦いの焦点が移行しているのです。

Japan Mobility Show 2025が示す未来のモビリティ

Japan Mobility Show 2025で示された海外メーカーの戦略と技術は、日本市場の未来を形作る上で、深く永続的な影響を与えるでしょう。

電動化の必然性

Japan Mobility Show 2025は、主要なグローバルプレイヤーにとって、前進するための主要な道筋が電動化であることを再確認させました。今や主要な戦略的課題は、「電動化するかどうか」ではなく、BEVとPHEVのミックス比率と、その導入ペースを巡るものとなっています。

Mercedes-BenzやBMWといった欧州ブランドは、プレミアムセグメントにおける電動化のベンチマークを設定しています。一方、BYDは実用性とコストパフォーマンスを重視したアプローチで、より広い市場層へのEV普及を推進しています。Hyundaiは、コンパクトEVという日本市場に最適化されたセグメントで勝負をかけています。

ソフトウェアが定義する競争優位性

未来の自動車を巡る戦いは、ソフトウェアの覇権を巡る戦いであることが、Japan Mobility Show 2025を通じて浮き彫りになりました。車両自体がデジタルサービスと体験のためのハードウェアプラットフォームとなりつつあります。

Mercedes-BenzのMB.OS、BMWのデジタル・エクスペリエンス、そしてBoschのソフトウェア・ドリブン・モビリティは、すべてこの方向性を指し示しています。自動車メーカーは、単に優れたハードウェアを作るだけでなく、継続的にアップデート可能なソフトウェアプラットフォームを構築し、顧客との長期的な関係を維持する能力が求められています。

市場シェアの大きな変動の可能性

Japan Mobility Show 2025で示されたトレンドは、国内の自動車メーカーの革新のペースを加速させ、日本の消費者に前例のない選択肢を創出し、今後3年から5年の間に市場シェアに大きな変動をもたらす可能性があります。

海外メーカーの攻勢は、日本の消費者にとっては選択肢の拡大を意味します。コンパクトEVから高級電動SUV、商用EVまで、多様なニーズに対応する製品が市場に投入されることで、消費者の購買行動にも変化が生じるでしょう。

また、オンライン販売、サブスクリプションモデル、B2B先行戦略など、新しいビジネスモデルの導入は、自動車の購入と所有の形態そのものを変革する可能性を秘めています。

グローバル競争の縮図としての日本市場

歴史的に保護されてきた日本市場は、欧州、中国、韓国のブランドからの強い関心により、自動車競争のグローバルな縮図へと変貌しつつあります。Japan Mobility Show 2025は、この変化を象徴的に示すイベントとなっています。

ドイツ勢の経験主導のラグジュアリー防衛戦略、BYDの規模と実用性を重視した攻勢、そしてKiaとHyundaiのニッチに焦点を当てた非対称的な参入戦略など、対照的なアプローチが明確になっています。これらの戦略は、それぞれの企業の強みと日本市場の特性を踏まえた、高度に計算されたものです。

国内メーカーへの影響と競争の激化

海外メーカーの積極的な展開は、国内の自動車メーカーにとって大きな挑戦となっています。Japan Mobility Show 2025は、この競争の激化を可視化する舞台となっています。

従来、日本市場における輸入車のシェアは限定的でした。特に大衆車セグメントにおいては、国内メーカーの優位性は揺るぎないものでした。しかし、電動化という新たな競争軸の出現により、この構図が変わりつつあります。

BYDのような企業は、バッテリー技術の垂直統合により、コスト競争力のあるEVを提供できます。Hyundaiは、グローバル市場で培ったEV開発のノウハウを日本市場に投入します。Kiaは、国内メーカーが手薄な商用EVセグメントを戦略的に攻略します。

これらの動きに対して、国内メーカーも革新のペースを加速させる必要があります。電動化技術の開発、ソフトウェア能力の強化、新しいビジネスモデルの構築など、多方面での取り組みが求められています。

消費者にとっての意味

Japan Mobility Show 2025における海外メーカーの出展は、最終的には日本の消費者に大きな恩恵をもたらします。

第一に、選択肢の拡大です。従来の国内メーカー中心の市場から、世界中の先進的な技術と多様なデザインを持つ車両が選べるようになります。コンパクトEVを求める都市生活者、高級電動セダンを求めるエグゼクティブ、環境に配慮した商用車を必要とする事業者など、それぞれのニーズに合った製品が市場に登場します。

第二に、技術革新の加速です。競争の激化は、各メーカーに継続的な技術開発を促します。バッテリーの航続距離の向上、充電時間の短縮、自動運転技術の進化、車載ソフトウェアの高度化など、消費者が享受できる技術的恩恵は増大します。

第三に、価格競争力の向上です。複数のメーカーが同じセグメントで競争することで、価格面での競争も生まれます。特にEVはまだ高価格帯にありますが、競争の激化により、より手頃な価格で高品質なEVが入手可能になる可能性があります。

第四に、新しい購買体験です。オンライン販売、バーチャルショールーム、サブスクリプションモデルなど、海外メーカーが持ち込む新しいビジネスモデルは、消費者に新たな選択肢を提供します。従来のディーラー訪問だけでなく、自宅にいながら車を選び、購入し、場合によっては試乗車を自宅まで届けてもらうといったサービスが実現します。

Japan Mobility Show 2025は、これらの変化の始まりを告げるイベントです。展示される車両や技術は、今後数年間で実際に日本の街を走り、人々の移動を支えることになります。消費者にとって、このショーは単なる展示会ではなく、自分たちの未来のモビリティを垣間見る機会なのです。

今回のJapan Mobility Show 2025における海外メーカーの出展は、日本の自動車市場の歴史において重要な転換点として記憶されることでしょう。電動化、デジタル化、グローバル化という三つの大きな波が同時に押し寄せる中、海外メーカーは新しい技術、戦略、ビジネスモデルを携えて日本市場に挑戦しています。このダイナミックな競争は、最終的には消費者の利益となり、日本のモビリティの未来をより豊かで持続可能なものにしていくはずです。

コメント