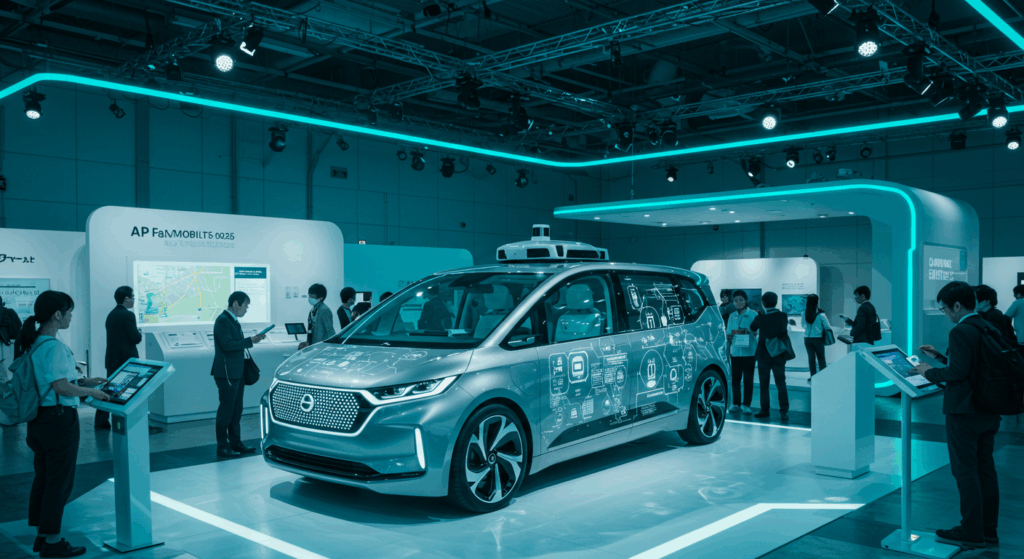

2025年10月、東京ビッグサイトが未来への扉を開きます。日本最大級のモビリティの祭典、「Japan Mobility Show 2025」が「ワクワクする未来を、探しに行こう!」をテーマに、かつてないスケールで開催されます。このイベントは、もはや単なる自動車の見本市ではありません。自動運転技術を筆頭に、空飛ぶクルマ、次世代エネルギー、そして都市のあり方まで、私たちの生活を一変させる可能性を秘めたテクノロジーが一堂に会する壮大なショーケースです。特に、2025年が「自動運転レベル4」実用化の大きな節目となることから、本イベントで発表される自動運転技術の最前線には、世界中から熱い視線が注がれています。この記事では、Japan Mobility Show 2025で注目すべき自動運転の最新動向を深掘りし、その技術が私たちの暮らしや社会にどのような変革をもたらすのか、その核心に迫ります。未来の移動体験を、ここで一足先に覗いてみましょう。

- Japan Mobility Show 2025:未来が現実になる11日間

- 日野が示す物流の未来:自動運転レベル4トラック

- Hondaの多角的な挑戦:人間の可能性を拡張する哲学

- トヨタグループが描くCASE戦略の完成図

- スタートアップが拓く「移動する空間」という新価値

- 自動運転の「今」を知る:レベル分類の基礎知識

- 2025年、ついに始まる自動運転社会のリアル

- 未来のクルマの「目」と「脳」:自動運転を支える技術

- V2Xと高精度3D地図が創る協調型社会

- MaaSが変える「移動」の概念:所有から利用へ

- 乗り越えるべき壁:AIの倫理と社会からの信頼

- 世界と戦う日本の自動運転技術:強みと課題

- まとめ:未来への招待状、Japan Mobility Show 2025

Japan Mobility Show 2025:未来が現実になる11日間

2025年10月30日から11月9日までの11日間、東京ビッグサイトは未来都市へと姿を変えます。「Japan Mobility Show 2025」は、従来の東京モーターショーの枠を超え、自動車業界だけでなく、あらゆるモビリティ関連企業が結集する総合的なイベントへと進化を遂げました。150社以上の企業が出展を予定し、過去最大規模となる会場では、単に製品を眺めるだけでなく、来場者自身が未来のモビリティを体験し、共に未来を創造していく参加型のプログラムが数多く用意されています。このショーの持つ意味は、単なる経済効果に留まりません。これは、日本の技術力の底力と、未来社会への明確なビジョンを世界に示す、国際的なプレゼンスをかけた戦いの舞台でもあるのです。 特に注目すべきは、主催者プログラムである「Tokyo Future Tour 2035」です。これは2035年の東京を再現した空間で、移動、暮らし、社会がどのように進化しているのかを五感で体験できる画期的な企画です。自動運転車がスムーズに行き交う街並み、エネルギーと通信が融合したインフラなど、SF映画で描かれた世界が、ここでは現実の体験として提供されます。

日野が示す物流の未来:自動運転レベル4トラック

今回のショーで特に大きな注目を集めているのが、日野自動車が展示する自動運転レベル4のコンセプトトラックです。これは、燃料電池大型トラック「日野プロフィア Z FCV」をベースに、高速道路などの特定条件下で完全な無人運転を可能にする技術を搭載したものです。自動運転レベル4とは、システムが全ての運転操作を行い、緊急時にもドライバーの介入を必要としない高度な自動運転技術を指します。この技術は、日本の物流業界が直面する「2024年問題」以降、さらに深刻化するドライバー不足という社会課題に対する、極めて強力な解決策として期待されています。労働時間規制の強化により輸送能力の低下が懸念される中、24時間稼働可能な自動運転トラックは、日本の経済活動を支えるライフラインを維持するための切り札となり得るのです。大型トラックの自動運転は、その巨体と重量ゆえに乗用車とは比較にならないほどの高度な制御技術が求められますが、日野の展示は、その実用化が目前に迫っていることを力強く示すものとなるでしょう。

Hondaの多角的な挑戦:人間の可能性を拡張する哲学

ホンダは、その多岐にわたる技術力を背景に、モビリティの概念を根底から覆すような展示を展開します。その中心となるのが、次世代EV「Honda 0シリーズ」です。その名に込められた『原点への回帰』と『ゼロからの創造』という意志は、まさに新しい時代のHondaを象徴しています。EV専用に設計されたアーキテクチャを持つセダンタイプの「SALOON」や、新たに世界初公開されるSUVモデルのプロトタイプは、電動化時代の新しいスタンダードを提示します。さらに、ホンダの代名詞ともいえるスポーツマインドを体現したハイブリッドモデル「Prelude」も登場し、走る喜びが未来においても失われないことを証明してくれるはずです。しかし、ホンダの挑戦は地上に留まりません。再利用可能なロケット実験機まで展示されるのです。なぜバイクやクルマを作る会社が宇宙を目指すのか。それは、「技術は人のためにある」という創業以来の哲学に基づき、人間の活動領域そのものを広げ、可能性を拡張することこそがモビリティの本質だと考えているからです。 地上、空、そして宇宙へ。その全てが、人々を時間や場所の制約から解放するための挑戦なのです。「次世代モビリティで未来の可能性を広げる」という同社のスローガンが、単なるキャッチフレーズではないことを実感できるでしょう。

トヨタグループが描くCASE戦略の完成図

南棟に大規模なブースを構えるトヨタ、ダイハツ、レクサスのトヨタグループは、未来のコンセプトカー「Toyota Miraidon」などを通じて、同社が推進するCASE(コネクティッド、自動運転、シェアリング、電動化)という戦略の集大成を披露します。自動車業界が100年に一度の大変革期にある中で、トヨタはこれら4つの領域すべてにおいて世界をリードする取り組みを進めています。重要なのは、これらが個別の技術ではなく、有機的に連携することで真価を発揮する点です。例えば、コネクティッド技術(C)で集めた走行データや車両状態のビッグデータをAIが解析し、より安全な自動運転(A)のロジックを生成する。その自動運転車を効率的に配車するのがシェアリング(S)のプラットフォームであり、その動力源となるのが電動化(E)技術です。 トヨタの展示は、単体の車両技術に留まらず、それらが都市インフラやエネルギーシステムとどのように連携し、より豊かで持続可能な社会を構築していくのかという、壮大な未来図を提示するものになることが期待されます。

スタートアップが拓く「移動する空間」という新価値

Japan Mobility Show 2025の魅力は、大手メーカーだけではありません。革新的なアイデアを持つスタートアップ企業も、未来のモビリティの重要な担い手です。その一例が、EVキャンピングカーや車中泊キットを展示するCarstayです。自動運転技術が進化すれば、車は単なる移動手段から「移動する多目的空間」へと変わります。Carstayの提案はその未来を先取りするものであり、自動運転キャンピングカーが目的地まで自動で連れて行ってくれる、そんな新しい旅のスタイルを予感させます。しかし、その可能性はレジャーに留まりません。例えば、ドローンによるスピーディな物流と連携する地上配送ロボットや、個人の健康データをリアルタイムで分析し、最適な移動体験を提供するパーソナルモビリティなど、異業種との連携から生まれる新しいビジネスにも期待が集まります。 災害時には避難シェルターや非常用電源としても機能するなど、その用途は社会のニーズに応じて無限に広がっていくでしょう。

自動運転の「今」を知る:レベル分類の基礎知識

ショーで展示される技術を深く理解するために、自動運転のレベル分類についておさらいしておきましょう。自動運転は、国際的な基準であるSAEによって6段階に分けられています。レベル0は運転支援のない従来の車です。レベル1は、クルーズコントロールのように、アクセル・ブレーキかハンドル操作のどちらか一方を支援する段階。レベル2は、その両方を同時に支援しますが、運転の主体はあくまで人間であり、常に前方を監視する必要があります。現在市販されている多くの先進運転支援システムがこのレベルに該当し、最も普及が進んでいる段階です。そして、大きな飛躍となるのがレベル3です。高速道路など特定の条件下でシステムが運転を肩代わりし、ドライバーは視線を前方から外すことが許されます。日本ではホンダが世界で初めてレベル3搭載車を市販しましたが、作動条件の制約や価格の高さから、まだ普及は限定的です。さらにその先のレベル4は、特定条件下での完全自動運転を実現し、ドライバーは不要になります。日野が展示するトラックがこのレベルです。最終段階のレベル5は、場所や条件の制約なく、完全にシステムが運転を行う究極の自動運転ですが、その実現はあらゆる専門家が2040年以降と見ており、まだ研究開発の領域です。

2025年、ついに始まる自動運転社会のリアル

2025年は、自動運転技術が研究室を飛び出し、私たちの社会に実装される画期的な年として記憶されるでしょう。日本政府は、2025年度を目標に全国約50か所で無人自動運転移動サービスの実現を掲げており、すでに福井県永平寺町などではレベル4の自動運転バスが観光客や地域住民の足として活躍しています。また、物流の危機を救うべく、新東名高速道路では後続車を無人にしたトラックの隊列走行という、壮大な実証実験も進められています。これらの動きは、高齢化が進む地域での移動手段の確保や、都市部の交通渋滞の緩和、そして環境負荷の低減といった、日本が抱える様々な社会課題を解決する切り札として、大きな期待が寄せられています。Japan Mobility Show 2025は、こうした現実世界で起こりつつある変革を、最も間近で体感できる場所なのです。

未来のクルマの「目」と「脳」:自動運転を支える技術

自動運転は、魔法のように実現するわけではありません。それは様々な先進技術の集合体です。車の「目」となるのが、カメラ、LiDAR(ライダー)、ミリ波レーダーといったセンサーです。これらはそれぞれに得意なこと、苦手なことがあり、複数のセンサーからの情報を統合する「センサーフュージョン」という技術によって、人間以上に正確で信頼性の高い認識能力を実現します。特に、レーザー光を使って周囲の環境を3次元で精密に捉えるLiDARは、高精度な自動運転に不可欠とされてきましたが、近年ではテスラのように、AIによる高度な画像認識技術を駆使してLiDARを使わないアプローチも登場しており、技術開発の方向性を巡る競争が激化しています。この背景には、LiDARのコストが高いという課題がありました。しかし、技術革新による低価格化も進んでおり、安全性とコストの最適なバランスをどこに見出すかが、各社の戦略の分かれ目となっています。そして、これらのセンサーが集めた膨大な情報を処理し、状況を判断するのが「脳」にあたるAIです。深層学習(ディープラーニング)の進化により、AIは複雑な交通状況の中から危険を予測し、人間以上にスムーズで安全な運転判断を下せるようになりつつあります。

V2Xと高精度3D地図が創る協調型社会

自動運転車が真にその能力を発揮するためには、車単体の知能だけでなく、社会インフラとの連携が不可欠です。その鍵を握るのが、V2X(Vehicle to Everything) と呼ばれる通信技術です。これは、車と車(V2V)、車と信号機などのインフラ(V2I)、車と歩行者(V2P)などが相互に情報をやり取りする仕組みです。例えば、見通しの悪い交差点の先から接近する車の情報を事前に受け取ったり、先の信号が赤に変わることを予測して緩やかに減速したりすることで、安全性とエネルギー効率を飛躍的に高めることができます。5G通信の普及は、このV2Xの実現を強力に後押しします。さらに、センチメートル単位の精度を持つ高精度3Dデジタルマップも欠かせません。自車位置を極めて正確に特定し、道路の勾配やカーブの曲率といった詳細な情報に基づいて最適な走行計画を立てることで、より安全で快適な自動運転が可能になるのです。これらがなければ、自動運転は「賢いクルマ」でしかなく、社会全体として最適化された「賢い交通システム」にはなり得ないのです。

MaaSが変える「移動」の概念:所有から利用へ

自動運転技術の普及は、MaaS(Mobility as a Service) という新しいサービスの形を加速させます。MaaSとは、電車、バス、タクシー、シェアサイクルといった様々な交通手段を、ITを使ってシームレスに結びつけ、一つのサービスとして提供する考え方です。自動運転がこのMaaSに加わることで、私たちの「移動」の概念は根底から変わるでしょう。例えば、あなたが週末にキャンプに行きたいと思った時、アプリで行き先と人数を入力するだけで、自動運転のミニバンが自宅前に到着。車内にはキャンプ用品がすでに積まれており、あなたは乗り込むだけでいい。移動中は映画を見たり、家族と談笑したりしているうちに、目的地に到着する。 そんなシームレスな移動が当たり前になるかもしれません。Fortune Business Insightsの予測では、世界のMaaS市場は2032年までに約1.7兆米ドルという巨大市場に成長すると見込まれています。日本でも、前橋市の「GunMaaS」のように、地域の交通課題を解決するための具体的な取り組みが始まっており、自動運転はMaaSを完成させるための最後のワンピースとして期待されています。

乗り越えるべき壁:AIの倫理と社会からの信頼

自動運転がもたらす未来は輝かしいものですが、その実現までには、技術以外の高い壁も存在します。その一つが、AIにまつわる倫理的な問題です。有名な思考実験に「トロッコ問題」があります。ブレーキが効かなくなった自動運転車の前方に5人の歩行者がおり、ハンドルを切れば1人の歩行者がいる別の道に進む。この時、AIはどちらを選択すべきか。あるいは、乗員を守るべきか、歩行者を守るべきか。このような究極の状況で、AIにどのような判断をさせるべきか、世界中で議論が続いていますが、未だ明確な答えはありません。また、万が一事故が起きた際の責任の所在も大きな課題です。所有者か、メーカーか、それともAI開発者か。現行の法律は人間が運転することを前提としており、自動運転時代に対応した新たな法整備が急務となっています。そして何より重要なのが、社会からの信頼、すなわち社会受容性です。多くの人々は、自分の命を機械に委ねることに、まだ漠然とした不安を抱いています。この心理的なハードルを越えるには、技術の安全性を繰り返し証明し、透明性の高い情報公開を通じて、社会との対話を重ねていく地道な努力が不可欠なのです。

世界と戦う日本の自動運転技術:強みと課題

グローバルな自動運転開発競争において、日本はどのような立ち位置にいるのでしょうか。日本の強みは、なんといっても高品質な「モノづくり」の力にあります。世界トップクラスの信頼性を誇る自動車本体はもちろん、カメラのCMOSセンサーやLiDARの精密部品など、自動運転の根幹を支えるハードウェアにおいて、日本企業は圧倒的な競争力を持っています。しかし、その一方で課題となっているのが「ソフトウェア」開発、特にAI分野です。Google系のWaymoやGM系のCruise、そしてNVIDIAのような半導体メーカーなど、アメリカの巨大IT企業やテクノロジー企業が、膨大なデータと計算資源を武器に、AI開発を主導しています。また、国策として技術開発を推進する中国勢の猛追も著しいものがあります。ハードとソフトの融合が不可欠な自動運転時代において、日本の自動車メーカーがソフトウェア企業へとどれだけ早く変革できるか。それが、今後の国際競争力を左右する最大の鍵となるでしょう。

まとめ:未来への招待状、Japan Mobility Show 2025

Japan Mobility Show 2025は、単なる未来技術の展示会ではありません。それは、自動運転が当たり前になった社会の姿を具体的に描き出し、私たちがその未来の一員となるための「招待状」です。日野の自動運転トラックが示す物流の革新、ホンダが夢見る空と宇宙への挑戦、そしてトヨタが描く持続可能なモビリティ社会。それらが融合する「Tokyo Future Tour 2035」を歩けば、2035年の東京にタイムスリップしたかのような体験ができるでしょう。自動運転技術は、交通事故の削減、移動の自由の拡大、環境負荷の軽減といった、計り知れない恩恵をもたらす可能性を秘めています。しかし、その実現には、AIの倫理問題や法整備、そして国際競争の激化といった、乗り越えるべき壁も存在します。このイベントは、そうした光と影の両側面を直視し、私たちがどのような未来を選択すべきかを考える絶好の機会でもあります。未来は待つものではなく、創り出すもの。その第一歩を、ぜひ東京ビッグサイトで体感してください。公式サイトで最新のチケット情報をチェックし、この歴史的なイベントに参加する準備を始めてみてはいかがでしょうか。

コメント