私たちの暮らしに深く関わりながらも、その全貌を詳しく知る機会は意外と少ない「国勢調査」。5年に一度、日本に住むすべての人と世帯を対象に行われるこの大規模な調査は、単なる人口調査ではありません。国や地方公共団体が公正で効率的な行政を行うための基礎資料となる、極めて重要な役割を担っています。例えば、衆議院議員の選挙区割りや、自治体に配分される地方交付税の額の算定、そして私たちの安全を守る防災計画の策定に至るまで、その活用範囲は多岐にわたります。1920年(大正9年)に第1回調査が実施されて以来、100年以上の歴史を刻み、社会の変化を映し出す鏡として、日本の未来を形作るための羅針盤となってきました。この記事では、国勢調査が持つ本質的な意味、その歴史的背景、具体的な調査内容、そして私たちの生活にどのように貢献しているのかを、深く掘り下げて解説していきます。

国勢調査のあゆみ:国家形成の礎から現代社会の羅針盤へ

国勢調査の歴史は、日本の近代国家としての歩みそのものと深く重なります。その源流は、明治維新後の統計学の導入にまで遡ることができます。当時、蘭学者であり統計学の先駆者であった杉亨二は、数字に基づいて社会を客観的に分析する「統計」の重要性に着目し、静岡県や山梨県で試験的な人口調査を実施しました。これらの試みは、全国規模での統一的な人口調査の必要性を浮き彫りにし、後の国勢調査へと繋がる貴重な礎を築いたのです。

法整備と待望の第1回調査

1902年(明治35年)には「国勢調査ニ関スル法律」が制定されたものの、日露戦争の勃発など国家の財政的な事情から、実際の調査開始までには長い年月を要しました。そして、法律制定から18年後の1920年(大正9年)10月1日、ついに日本で最初の国勢調査が実施されました。この調査は、当時の日本の人口が約5,600万人であることを明らかにし、その後の国の政策立案における重要な基礎データとなりました。調査基準日が10月1日に定められたのは、農業が中心だった当時の社会において農閑期であり、また天候が安定している時期であったためで、この伝統は今日まで受け継がれています。

戦争、復興、そして沖縄復帰という時代の節目と共に

その後、国勢調査は5年ごとに実施されるようになりますが、その道のりは決して平坦ではありませんでした。第二次世界大戦中の1945年には調査が中止に追い込まれ、戦後の混乱が続く1947年に臨時の調査が行われるなど、時代の荒波に翻弄された歴史があります。1950年(昭和25年)の調査は、国連が提唱する世界人口センサスの一環として実施され、日本が国際社会に復帰する象徴的な出来事の一つともなりました。さらに、1972年(昭和47年)の沖縄本土復帰に伴い、1975年(昭和50年)の調査では35年ぶりに沖縄県が全国一斉の調査対象に含まれることとなり、日本の国土と国民を一体的に把握する体制が整ったのです。

社会の変化に応じた調査方法の進化

調査方法もまた、時代の要請に応じて進化を続けています。当初は調査員が各世帯を訪問し、面接方式で聴き取るのが基本でした。しかし、プライバシー意識の高まりや、日中不在世帯の増加といった社会構造の変化に対応するため、2010年(平成22年)調査からは、調査票を郵送で提出する方法や、24時間いつでも回答可能なインターネット回答が本格的に導入されました。これにより、国民の負担を軽減しつつ、より正確で効率的な調査の実施が可能となっています。

なぜ答える必要があるのか?国勢調査の法的根拠と重み

「なぜ、プライベートな情報を答えなければならないのか」と疑問に思う方もいるかもしれません。国勢調査への回答は、実は「統計法」という法律によって定められた国民の義務です。統計法では、国勢調査を国の統計制度における最も重要で基本的な「基幹統計調査」と位置づけており、その重要性の高さから、調査対象者には正確な報告を義務付けています(報告義務)。

回答義務と罰則規定

この報告義務には、法的拘束力が伴います。万が一、報告を拒んだり、虚偽の報告をしたりした場合には、「50万円以下の罰金」が科される可能性があると定められています。これは、不正確なデータが一つでも混じることで、統計全体の信頼性が損なわれ、それを利用する行政施策に歪みが生じ、結果として国民全体の不利益に繋がることを防ぐための規定です。例えば、ある地域の人口が実際よりも少なく報告されれば、その地域に配分される地方交付税が減額されたり、必要な公共サービスの整備が遅れたりする事態も起こりかねません。

徹底した個人情報の保護

一方で、法律は調査で得られた個人情報の保護についても厳格に定めています。統計法には厳しい守秘義務が課せられており、調査員はもちろん、調査に関わるすべての者に対して、知り得た情報を漏洩してはならないと定められています。収集された調査票は厳重に管理され、統計を作成した後は溶解処理されるなど、個人が特定できる形で情報が外部に出ることは絶対にありません。また、調査で得られた情報が、税金の徴収や警察の捜査など、統計作成以外の目的で利用されることも固く禁じられています。国勢調査は、個人のプライバシーを最大限に保護する仕組みと、正確な統計を作成するという公共の利益を両立させることで、その信頼性を担保しているのです。

何を調べているのか?国勢調査の具体的な項目とその意味

国勢調査では、私たちの社会経済の実態を正確に把握するため、大きく分けて「世帯員に関する事項」と「世帯に関する事項」の2種類の情報を調査しています。また、調査は10年周期で内容が異なり、西暦の末尾が0の年には調査項目が多い「大規模調査」、末尾が5の年には項目を絞った「簡易調査」が実施されるのが基本です。ここでは、それぞれの項目がどのような目的で調査され、私たちの暮らしにどう結びついているのかを具体的に見ていきましょう。

世帯員に関する項目:一人ひとりのデータが社会を映し出す

世帯員に関する調査は、個人の基本的な属性から経済活動までを網羅します。氏名、男女の別、出生の年月、世帯主との続き柄、配偶の関係、国籍といった基本的な項目は、日本の人口構造を最も正確に把握するための根幹となるデータです。これらのデータから、少子高齢化の進行度、年齢別の人口ピラミッド、国際化の進展状況などが明らかになり、年金制度の設計や医療・福祉政策、子育て支援策などを検討する上での基礎情報となります。

特に重要なのが、就業状態や仕事の種類、従業上の地位といった経済活動に関する項目です。これらは、国内の産業構造や雇用の実態を解明するために不可欠です。「どの産業分野でどれくらいの人が働いているのか」「正規・非正規雇用の割合はどうなっているのか」といった情報は、政府が効果的な雇用対策や経済政策、産業振興策を立案するための重要なエビデンスとなります。

さらに、「従業地又は通学地」という項目は、私たちの日常生活に密接に関わる都市計画や交通インフラ整備に直結しています。このデータにより、人々が昼間どこで活動しているかを示す「昼間人口」が明らかになります。例えば、昼間だけ人口が急増するオフィス街と、夜間人口が多い住宅街とでは、必要とされる交通機関の輸送力や商業施設、防災対策が大きく異なります。鉄道の運行本数の調整や道路整備、商業施設の出店計画、そして災害時における帰宅困難者対策など、昼間人口のデータは、安全で快適なまちづくりに幅広く活用されているのです。

世帯に関する項目:暮らしの集合体が示す社会の姿

世帯に関する調査では、世帯の種類、世帯員の数、住居の種類、住宅の建て方などを調べます。「世帯の種類」からは、例えば「一人暮らしの高齢者世帯」や「母子・父子世帯」、「夫婦のみの世帯」などが全国のどの地域にどれくらい存在しているかが分かります。この情報は、高齢者向けの福祉サービスや地域包括ケアシステムの構築、子育て世帯への支援策などをきめ細かく計画するために極めて重要です。

「住居の種類(持ち家か賃貸かなど)」や「住宅の建て方(一戸建てか共同住宅かなど)」に関するデータは、国の住宅政策を方向付ける基礎資料となります。地域ごとの住宅事情を把握することで、住宅供給計画の策定や、空き家対策、耐震化の促進、都市の再開発計画などを効果的に進めることが可能になります。

国勢調査の結果はこう使われる!行政からビジネスまで広がる活用事例

国勢調査で集められたデータは、厳格な個人情報保護のもとで統計情報として加工され、社会の様々な場面で活用されています。その影響は、私たちが日頃意識しないところで、暮らしの隅々にまで及んでいます。

公正な行政サービスと安全な社会基盤の礎として

国勢調査の最も代表的な活用例が、法律に基づいて人口を基準とする制度の運用です。最も分かりやすいのが「衆議院の小選挙区の区割り」です。一票の格差を是正し、選挙の公平性を保つため、国勢調査で明らかになった最新の人口分布に基づいて、選挙区の見直しが行われます。

また、国から地方自治体へ配分される「地方交付税」の算定においても、国勢調査の人口は極めて重要な基準となります。この交付税は、自治体が消防や救急、教育、福祉といった住民に不可欠な行政サービスを提供するための重要な財源です。人口が多い地域にはそれだけ多くの行政需要があるため、国勢調査の正確な人口データが、全国の自治体への公正な財源配分を支えているのです。

防災計画の策定も、国勢調査なくしては成り立ちません。例えば、人口が密集している地域(人口集中地区:DID)は、国勢調査のデータに基づいて特定されます。この人口集中地区は、無人航空機(ドローン)の飛行禁止区域を設定する際の基準となっているほか、地震や水害が発生した際の被害想定や、必要な避難所の数と規模を算出するための基礎データとして活用されます。高齢者や乳幼児が多い地域では、避難所での特別な配慮が必要になるため、年齢構成のデータも防災計画に欠かせません。

企業の成長を支えるマーケティング戦略の羅針盤

国勢調査のデータは、公的利用だけでなく、民間企業においても経営戦略を左右する重要な情報として活用されています。例えば、新たな店舗を出店しようとするコンビニエンスストアやスーパーマーケットは、出店候補地の周辺人口、年齢構成、世帯構成、さらには昼間人口と夜間人口のデータを徹底的に分析します。学生や単身者が多い地域なのか、ファミリー層が多い住宅街なのか、あるいはビジネスパーソンが行き交うオフィス街なのか。地域の特性を正確に把握することで、「どのような品揃えにするか」「どの時間帯の集客が見込めるか」といった緻密な出店戦略を立てることが可能になります。

商品開発の現場でも、国勢調査のデータは貴重なヒントを与えてくれます。例えば、単身世帯や高齢者世帯の増加というデータは、少量・小分け商品のニーズの高まりを示唆します。こうした社会構造の変化を捉えることで、企業は市場の需要に合った新商品を開発し、ビジネスチャンスを掴むことができるのです。

未来を予測し、社会課題を解き明かす学術研究の基盤

大学や研究機関にとって、国勢調査は社会の実態を科学的に分析するための最も信頼性の高い基礎データです。特に、国立社会保障・人口問題研究所が発表する「将来推計人口」は、国勢調査のデータを基に算出されており、日本の未来の姿を予測する上で欠かせない統計となっています。この推計人口は、長期的な社会保障制度(年金、医療、介護)の財政見通しや、労働力人口の将来予測など、国の根幹に関わる政策議論の土台となります。

また、社会学や経済学、地理学といった分野では、国勢調査のデータを用いて、都市への人口集中や地方の過疎化、ライフスタイルの多様化、貧困問題といった現代社会が抱える様々な課題の実証的な研究が行われています。これらの学術研究の成果は、新たな政策提言や社会課題の解決策へと繋がり、より良い社会を築くための知的基盤となっているのです。

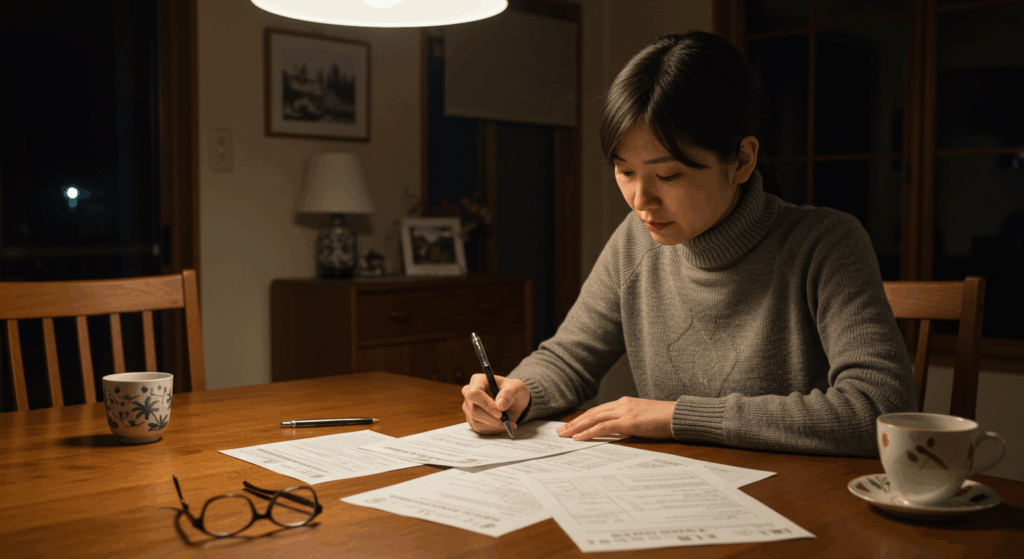

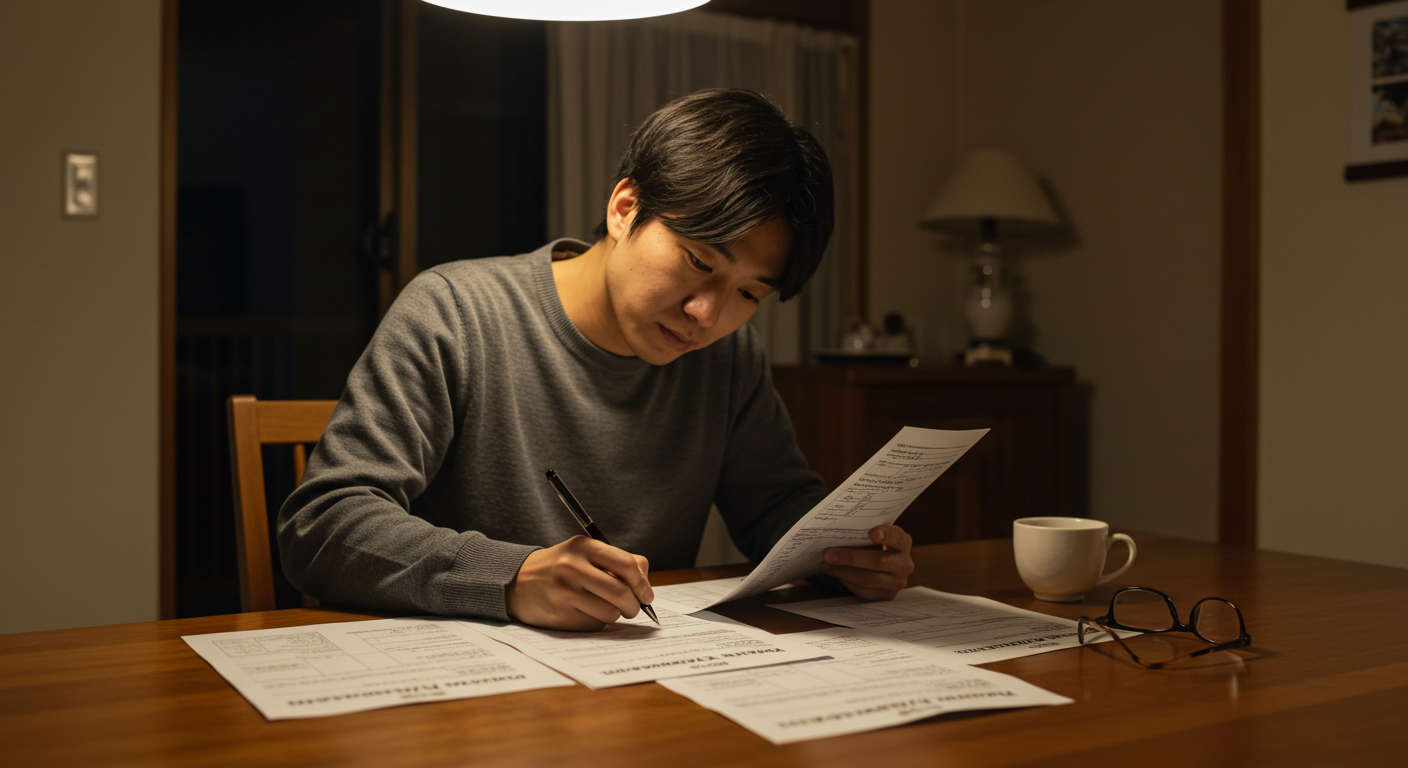

調査員の知られざる苦労と、それでも続ける理由

国勢調査の最前線を担う調査員たちの活動は、年々その困難さを増しています。単身世帯や共働き世帯の増加により、日中に自宅で調査員と会える人が減っているのが現状です。特に、オートロック付きのマンションでは、インターホン越しに調査を断られたり、応答してもらえなかったりすることも少なくありません。夜間に訪問すれば不審者と間違われ、朝早くに伺えば迷惑がられるという、板挟みの状況に悩む調査員もいます。住民との接触自体が困難になっている中で、調査の重要性を説明し、協力を得るまでには大変な労力と精神的な負担が伴います。それでも彼らが任務を続けるのは、自分たちの活動が正確な統計を作成し、公平な行政サービスを実現するための礎になるという、強い使命感と責任感があるからです。私たちの回答は、こうした調査員の努力によって支えられているのです。

日本だけじゃない!世界とつながる国勢調査

国勢調査は、決して日本だけで行われている特殊な調査ではありません。むしろ、その起源は古代ローマの資産調査にまで遡り、近代的な人口調査は18世紀末のアメリカで始まるなど、世界中で長い歴史を持っています。今日では、国連が「世界人口・住宅センサス計画」を提唱し、世界中の国々に対して10年ごとに国勢調査を実施することを推奨しています。日本の国勢調査もこの国際的なプロジェクトの一環として位置づけられており、私たちが回答したデータは、国内の政策決定に役立つだけでなく、世界の国々との比較分析や、地球規模の課題解決に向けた議論においても重要な役割を果たしているのです。

世界共通の基準で未来を見通す

国連は、各国の調査結果を比較可能にするため、調査項目に関する国際基準を提示しています。これにより、「世界の総人口はどれくらいか」「各国の高齢化はどの程度の速さで進んでいるのか」「都市部への人口集中は世界的な傾向なのか」といったことを、客観的なデータに基づいて比較・分析することができます。例えば、世界全体で急速に進む少子高齢化や、気候変動に伴う人々の居住パターンの変化といった地球規模の課題に取り組む際、各国が共通の基準で収集した正確な人口データは、その現状を把握し、未来を予測するための不可欠な羅針盤となります。日本の調査結果は、世界で最も高齢化が進んだ国の一つとしての実態を示す貴重なデータであり、多くの国々にとって将来の社会を考える上での重要な参考資料となっています。

つまり、国勢調査に協力することは、自国の未来をより良くするための行動であると同時に、国際社会の一員として、世界が直面する課題の解決に貢献するという、グローバルな意義も持っているのです。

まとめ:未来を描く一枚の調査票、そのバトンを次世代へ

これまで見てきたように、国勢調査は単なる人口のカウントではありません。それは、過去から現在に至る日本の姿を克明に記録し、未来の社会を設計するための最も基本的で、最も重要な情報基盤です。5年に一度、私たち一人ひとりの手元に届けられる調査票は、より公正で、より安全で、より豊かな社会を築くための、未来への設計図の一部と言えるでしょう。

私たちが記入する一つひとつの情報が、やがては巨大な統計データとなり、子どもたちのための教育施設の整備、高齢者が安心して暮らせる福祉サービスの充実、災害から命を守るための防災計画、そして経済を活性化させるための産業政策へと結実していきます。回答を拒んだり、不正確な情報を記入したりすることは、この設計図に歪みを生じさせ、本来受けられるはずだった行政サービスや、享受できるはずだった安全な暮らしを、私たち自身や、私たちの次の世代から遠ざけてしまうことにも繋がりかねません。

幸い、現代の国勢調査は、インターネットを使えば24時間いつでも、スマートフォンやパソコンからわずかな時間で回答を完了させることができます。もちろん、従来通り紙の調査票を郵送で提出することも可能です。調査員が訪問した際には、その身分証明書を確認し、安心して調査に協力してください。金銭を要求するようなことは絶対にありませんので、不審に思った場合は各市町村に確認することが大切です。

次回の国勢調査は記念すべき2025年に実施されます。この調査は、100年以上にわたって先人たちが大切に繋いできた、より良い社会を目指すための希望のバトンです。私たちの正確な回答こそが、より良いこの国の未来を形作る、最も確かな価値ある一歩となります。国勢調査という、未来を創るための壮大な共同作業に、ぜひ参加してください。その一枚の調査票に記入する情報が、巡り巡ってあなた自身の、そしてあなたの愛する人々の暮らしを支える力になるのです。

コメント