人間ドックでのバリウム検査は、多くの日本人が経験する重要な健康診断の一環として位置づけられています。この検査は上部消化管造影検査とも呼ばれ、胃がんや胃潰瘍といった消化器疾患の早期発見において極めて重要な役割を果たしています。しかし、バリウム検査には特有の副作用やリスクが存在し、適切な対処法を理解しておくことが安全な検査実施のために不可欠です。

近年、医療技術の進歩により様々な検査方法が選択できるようになった一方で、バリウム検査は依然として胃がん検診の中核を担っています。特に日本では胃がんの発症率が高いため、定期的な検診による早期発見が生命予後に大きく影響することが知られています。しかし、検査に伴う身体的負担や副作用について十分理解している受診者は決して多くありません。

バリウム検査における最も重要な課題は、検査後のバリウム排出です。適切に排出されない場合、便秘から腸閉塞まで様々な合併症を引き起こす可能性があります。また、検査中の誤嚥やアレルギー反応といった急性の副作用も無視できません。これらのリスクを最小限に抑えるためには、事前の適切な準備と検査後の正しい対処法の実践が重要になります。

本記事では、人間ドックでのバリウム検査における副作用の詳細とその対処法について、医学的根拠に基づいた実践的な情報を提供します。検査を受ける予定の方や、過去に副作用を経験された方にとって有益な情報となるでしょう。

人間ドックにおけるバリウム検査の位置づけと重要性

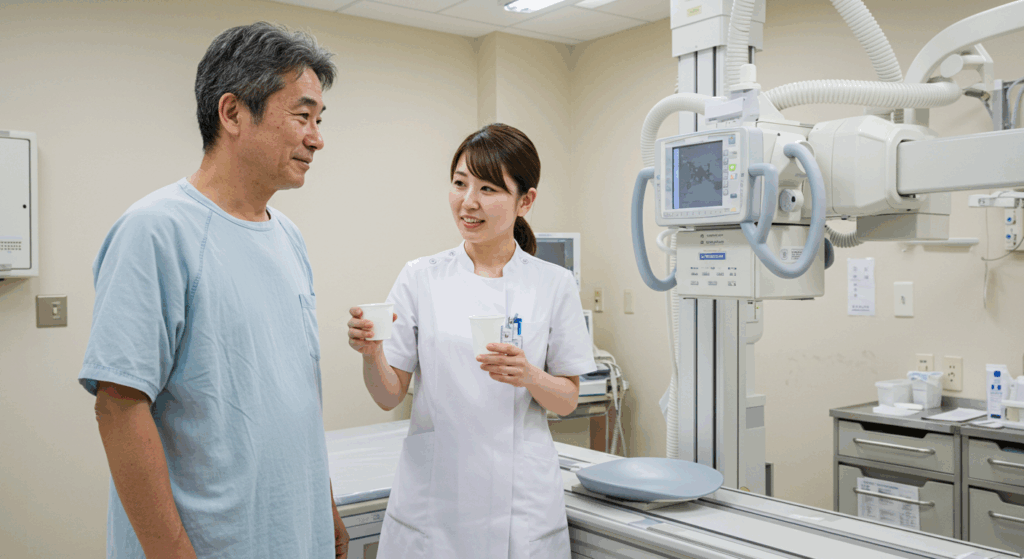

人間ドックでのバリウム検査は、包括的な健康評価において中核的な役割を担っています。この検査は上部消化管造影検査として医学的に位置づけられ、胃や十二指腸の形態学的変化を詳細に観察することができます。

検査の仕組みは比較的シンプルですが、その診断能力は非常に高いものがあります。バリウムという造影剤を経口摂取し、X線撮影により胃の内壁を可視化します。バリウムはX線を遮断する性質があるため、胃壁に付着したバリウムによって胃の形状や粘膜の状態を鮮明に描出することができます。

発泡剤と呼ばれる薬剤も併用され、これによって胃内に炭酸ガスを発生させ、胃を適度に拡張させます。この二重造影法により、微細な病変も発見できるようになっています。検査では患者は検査台上で様々な体位を取り、バリウムが胃全体に均等に分布するよう体位変換を行います。

日本における胃がんの発症率は依然として高く、年間約5万人が新たに胃がんと診断されています。胃がんは早期発見により治療成績が劇的に改善される疾患であり、5年生存率は早期がんで90%以上、進行がんでは60%程度と大きな差があります。このため、定期的な検診による早期発見の意義は非常に大きなものがあります。

人間ドックでのバリウム検査は、症状のない段階での胃がんや前癌病変の発見を目的としています。自覚症状が現れる前に病変を発見することで、より負担の少ない治療選択が可能になり、患者の生活の質も維持できます。

バリウム検査で発見される主要疾患

バリウム検査により発見される疾患は多岐にわたります。最も重要な発見対象である胃がんについては、特に早期胃がんの検出において優れた能力を発揮します。早期胃がんは粘膜内に留まった状態のがんで、適切な治療により完治が期待できます。

胃潰瘍や十二指腸潰瘍も頻繁に発見される疾患です。これらの疾患はHelicobacter pylori感染や薬剤性要因によって引き起こされることが多く、適切な治療により症状の改善が期待できます。特に十二指腸潰瘍は若年者に多く、早期発見により重篤化を防ぐことができます。

胃ポリープも比較的よく発見される病変です。胃ポリープの多くは良性ですが、腺腫性ポリープは悪性化の可能性があるため、定期的な経過観察や内視鏡的切除が必要になる場合があります。ポリープのサイズや形態により、その後の管理方針が決定されます。

慢性胃炎や萎縮性胃炎も診断可能で、これらは胃がんのリスク要因として重要視されています。特に萎縮性胃炎は胃がん発症の前段階として位置づけられており、より注意深い経過観察が必要になります。

食道疾患についても、食道がんや逆流性食道炎などの診断が可能です。食道がんは進行が早く予後不良な疾患であるため、早期発見の意義は極めて大きいものがあります。

バリウム検査の主要な副作用とその医学的メカニズム

バリウム検査における副作用は、使用される造影剤の性質と検査手技に関連して発生します。最も頻度が高く、かつ重要な副作用は便秘です。この便秘は単なる一時的な症状ではなく、重篤な合併症に発展する可能性があるため、適切な理解と対処が必要です。

バリウムは硫酸バリウムという化学物質で、体内では吸収されない不溶性の物質です。この性質により造影効果を発揮する一方で、腸管内で水分を吸収し固化する傾向があります。通常の食べ物と異なり、バリウムは消化・分解されないため、物理的に排出される必要があります。

腸管内でバリウムが長時間停滞すると、水分がさらに吸収されて硬化し、排出がより困難になる悪循環が生じます。この状態が継続すると、腸閉塞や消化管穿孔といった生命に関わる合併症を引き起こす可能性があります。

特に高齢者や普段から便秘気味の人では、このリスクが顕著に高まります。腸管の蠕動運動が低下していることや、水分摂取量が不十分であることが要因となります。

誤嚥も重要な副作用の一つです。バリウムの粘性により、飲み込み時に気管や肺に流入する可能性があります。誤嚥が発生すると、バリウム肺炎という特殊な肺炎を引き起こし、重篤な呼吸不全に至る場合があります。

高齢者では嚥下機能の低下により誤嚥リスクが高く、検査実施の適応について慎重な判断が必要です。また、認知機能の低下がある場合、検査中の指示に適切に従えないことも誤嚥のリスク要因となります。

アレルギー反応は比較的稀ですが、発生した場合は重篤になることがあります。バリウム自体に対するアレルギー反応に加え、製剤に含まれる添加物によるアレルギーも報告されています。症状は皮膚症状から始まり、重篤な場合はアナフィラキシーショックに進行することがあります。

検査前の準備と禁忌事項の詳細

バリウム検査を安全かつ効果的に実施するためには、適切な前処置が極めて重要です。検査前の準備は検査の成功率と安全性の両面に大きく影響するため、医療従事者の指示を厳格に遵守する必要があります。

絶食は最も基本的で重要な準備です。検査前夜の午後9時以降は完全に絶食し、検査当日の朝も水を含めて一切摂取してはいけません。この絶食により、胃内容物がバリウムの付着を妨げることなく、鮮明な画像を得ることができます。

胃内に食べ物が残存していると、バリウムが適切に胃壁に付着せず、病変の見落としや偽陽性所見の原因となります。また、嘔吐のリスクも高まり、誤嚥の危険性が増大します。

排便状況の確認も重要な準備項目です。検査前3日間排便がない場合、検査は原則として延期されます。便秘状態でバリウム検査を実施すると、検査後のバリウム排出がさらに困難になり、腸閉塞などの重篤な合併症を引き起こすリスクが著しく高まります。

便秘気味の受診者には、検査数日前から食物繊維の制限と緩下剤の使用が推奨されます。食物繊維は腸管内で水分を吸収し、バリウムとともに硬化する可能性があるため、検査前は摂取を控える必要があります。

薬剤の取り扱いについては、個別の判断が必要です。特に糖尿病薬は低血糖のリスクがあるため、検査当日は原則として休薬します。降圧薬や心疾患治療薬は継続服用することが多いですが、主治医との相談が必要です。

抗凝固薬や抗血小板薬を服用している場合も注意が必要です。これらの薬剤は検査自体には影響しませんが、異常が発見されて内視鏡検査が必要になった場合の出血リスクに関わってきます。

妊娠中または妊娠の可能性がある女性は、X線被曝の胎児への影響を考慮して検査は実施しません。妊娠初期の胎児は放射線感受性が高く、器官形成期の被曝は先天異常のリスクを高める可能性があります。

授乳中の女性についても、バリウムが母乳に移行する可能性は低いとされていますが、念のため検査後24時間程度の授乳中止が推奨される場合があります。

検査手順と体位変換による身体的影響

バリウム検査の実際の手順は、受診者の身体に様々な影響を与える可能性があります。検査は体位変換を伴うため、特に高齢者や関節疾患を持つ方では注意深い実施が必要です。

検査開始時には、まず発泡剤を服用します。この薬剤により胃内で炭酸ガスが発生し、胃が適度に拡張されます。この過程で一時的な腹部膨満感や軽度の不快感を感じることがありますが、これは正常な反応です。

続いてバリウムを服用しますが、この際の味や食感に対する不快感を訴える受診者は少なくありません。バリウムは白い液体で、チョークのような味と粘性があります。嚥下が困難な方では、この段階で誤嚥のリスクが高まります。

検査台での体位変換は検査の中核的な部分ですが、同時に最も身体的負担が大きい部分でもあります。受診者は仰向け、うつ伏せ、左右側臥位など様々な体位を取る必要があり、検査台も傾斜や回転を行います。

この体位変換により、関節や筋肉への負担が生じる可能性があります。特に腰椎疾患や関節炎を患っている方では、痛みの増強や関節可動域の制限により、十分な体位変換ができない場合があります。

検査中のめまいや立ちくらみも報告されています。これは体位変換による血圧変動や、絶食による低血糖が原因となることがあります。特に高齢者や糖尿病患者では注意が必要です。

クレストファクタンと呼ばれる筋弛緩剤を使用する場合もあり、これにより胃の蠕動運動を一時的に抑制し、より鮮明な画像を得ることができます。しかし、この薬剤により一時的な動悸や口渇などの副作用が現れることがあります。

検査後の対処法と排出促進のための具体的方法

バリウム検査後の最重要課題は、バリウムの迅速かつ完全な排出です。この排出が適切に行われない場合、様々な合併症を引き起こす可能性があるため、系統的なアプローチが必要です。

検査終了直後には下剤が処方され、これを指示通りに服用することが最も重要です。一般的には塩類下剤(酸化マグネシウムなど)と刺激性下剤(センナなど)の組み合わせが使用されます。

塩類下剤は腸管内に水分を引き込み、便を軟化させる作用があります。これによりバリウムが硬化することを防ぎ、排出を促進します。一方、刺激性下剤は腸管の蠕動運動を活発化し、物理的な排出力を高めます。

下剤の服用タイミングは極めて重要で、検査直後の液体下剤に続き、2-3時間後に粉末状の下剤を服用するパターンが一般的です。このタイミングを逸すると、バリウムの硬化が進行し、後の排出がより困難になります。

水分摂取は下剤と同様に重要な対策です。検査後6時間以内に少なくとも1.5リットル以上の水分摂取が推奨されています。水分はバリウムの硬化を防ぎ、軟便化を促進します。

水分の種類については、基本的には水が最適ですが、電解質を含むスポーツドリンクも効果的です。ただし、アルコールやカフェインの多い飲料は利尿作用により脱水を促進する可能性があるため避けるべきです。

適度な運動もバリウム排出を促進する重要な要素です。検査後は安静にする必要はなく、むしろ軽い歩行やストレッチなどの運動が推奨されます。運動により腸管の蠕動運動が活発になり、バリウムの移動が促進されます。

ただし、激しい運動は避け、体調に応じた軽度の活動に留めることが重要です。特に高齢者では転倒リスクも考慮し、安全な範囲での活動が推奨されます。

食事については、検査直後から摂取可能で、むしろ早期の食事摂取が腸管活動の活性化につながります。ただし、食物繊維の多い食品や乳製品は一時的に控えることが推奨されます。

これらの食品はバリウムと結合し、硬化を促進する可能性があるためです。消化の良い食品を選び、十分な水分とともに摂取することが適切です。

正常な排便パターンと異常サインの識別

バリウム検査後の排便パターンを正しく理解することは、合併症の早期発見と適切な対応のために極めて重要です。正常な経過と異常な兆候を明確に区別できることが、安全な検査後管理の基盤となります。

検査後の初回排便は通常、白色または灰色になります。これはバリウムが排出されている正常な反応であり、心配する必要はありません。重要なのは、この初回排便の時期で、理想的には検査後6-12時間以内に認められることです。

正常な経過では、初回の白い便に続いて、徐々に通常の茶色い便に移行していきます。通常、検査後24-48時間以内に完全に正常色の便になることが期待されます。便の色の変化は、バリウムが順次排出されていることを示す良好なサインです。

便の性状も重要な観察ポイントです。下剤の効果により、通常よりも軟らかい便になることが多いですが、これは正常な反応です。問題となるのは、硬くて小さなコロコロした便しか出ない場合で、これはバリウムが十分に軟化されていない可能性を示唆します。

異常なサインとして最も重要なのは、検査後48時間を超えても白い便しか出ない場合や、全く排便がない場合です。これらはバリウムの停滞を示唆し、腸閉塞のリスクが高まっている状態です。

また、便の量が極端に少ない場合や、便意はあるのに排出できない場合も注意が必要です。これらは部分的な腸閉塞の初期症状である可能性があります。

検査後3日以上経過しても通常の便色に戻らない場合も、医療機関への相談が必要です。長期間のバリウム停滞は、腸管壁への圧迫や炎症を引き起こし、より深刻な合併症につながる可能性があります。

腹部症状の観察も重要です。軽度の腹部膨満感は正常範囲内ですが、激しい腹痛、持続的な吐き気、嘔吐などは異常サインです。これらの症状は腸閉塞や消化管穿孔などの重篤な合併症を示唆する可能性があります。

緊急時の症状認識と対応プロトコル

バリウム検査に関連する緊急事態は、早期認識と迅速な対応により重篤化を防ぐことができます。受診者自身や家族が危険な症状を正しく認識し、適切なタイミングで医療機関を受診することが極めて重要です。

腸閉塞の症状として、激しい腹痛、腹部膨満、嘔吐、排便・排ガスの停止があります。腹痛は通常、波状の疝痛として現れ、時間の経過とともに増強する傾向があります。嘔吐は最初は胃内容物ですが、進行すると胆汁性の嘔吐に変化します。

これらの症状が検査後24時間以内に出現した場合は、即座に救急外来を受診する必要があります。特に高齢者や既往歴のある方では、症状の進行が早い場合があるため、躊躇することなく医療機関に連絡することが重要です。

バリウム肺炎の症状には、呼吸困難、胸痛、発熱、咳嗽があります。これらの症状は検査中の誤嚥に起因し、通常は検査後数時間以内に発症します。特に呼吸困難は生命に関わる症状であり、直ちに医療機関を受診する必要があります。

アレルギー反応は検査中または検査直後に発症することが多く、皮膚症状(発疹、蕁麻疹、かゆみ)から始まり、重篤な場合はアナフィラキシーショックに進行します。症状には血圧低下、呼吸困難、意識障害が含まれ、これらは生命に直結する緊急事態です。

アレルギー症状が疑われる場合は、症状の軽重に関わらず直ちに医療従事者に報告し、適切な治療を受ける必要があります。軽症に見えても急速に悪化する可能性があるため、様子を見ることは危険です。

消化管穿孔は稀な合併症ですが、発生した場合は極めて重篤です。症状には突然の激しい腹痛、腹膜刺激症状、発熱、頻脈があります。腹痛は通常、突然始まり持続性で、体位変換により増強します。

これらの緊急症状に対する初期対応として、まず安静を保ち、水分や食事の摂取を中止します。嘔吐がある場合は誤嚥を防ぐため側臥位を取らせ、呼吸状態を観察します。

医療機関への連絡の際は、検査実施日時、現在の症状、経過時間を正確に伝えることが重要です。可能であれば、検査を実施した医療機関に連絡し、検査データとともに緊急対応を依頼することが適切です。

高齢者における特別な配慮と安全対策

高齢者のバリウム検査では、加齢による身体機能の変化を考慮した特別な配慮が必要です。これらの配慮により、検査の安全性と有効性を両立させることができます。

身体機能の評価が検査前の重要なステップです。関節可動域の制限、筋力低下、平衡感覚の障害などを事前に評価し、検査の実施可能性を判断します。特に腰椎疾患や関節炎がある場合は、体位変換が困難になる可能性があります。

嚥下機能の評価も極めて重要です。高齢者では嚥下反射の低下により、バリウムの誤嚥リスクが高まります。普段の食事でむせやすい方や、嚥下困難の既往がある方では、検査の適応を慎重に検討する必要があります。

検査中の転倒防止対策として、十分な介助体制を確保し、体位変換は緩やかに行います。急激な体位変換は血圧変動を引き起こし、めまいや失神の原因となる可能性があります。

認知機能の状態も検査の成功に大きく影響します。軽度の認知症がある場合でも、検査中の指示理解や協力が困難になる可能性があります。家族の同伴や、より丁寧な説明が必要になる場合があります。

検査後のバリウム排出については、高齢者では特に注意深い管理が必要です。腸管の蠕動運動が低下していることや、水分摂取量が不十分になりがちなことが、バリウム排出を困難にする要因となります。

下剤の使用についても、高齢者では効果や副作用に個人差が大きいため、慎重な調整が必要です。脱水や電解質異常のリスクも高いため、十分な水分摂取の指導とモニタリングが重要です。

併存疾患への配慮も必要です。心疾患がある場合は体位変換による循環動態への影響を考慮し、腎疾患がある場合は造影剤使用による腎機能への影響を評価します。

薬物相互作用についても注意が必要で、特に抗凝固薬や糖尿病薬を服用している高齢者では、検査前後の薬物調整が必要になる場合があります。

代替検査法との比較検討

近年の医療技術の進歩により、バリウム検査に代わる代替検査法の選択肢が増えています。各検査法の特徴を理解し、個人の状況に応じて最適な検査方法を選択することが重要です。

胃内視鏡検査(胃カメラ)は最も一般的な代替検査法です。内視鏡により直接胃粘膜を観察でき、微細な病変の発見能力はバリウム検査を上回ります。組織採取(生検)が同時に可能で、確定診断まで一度の検査で行えることが大きな利点です。

内視鏡検査ではX線被曝がないため、妊娠可能年齢の女性や被曝を避けたい方には適しています。また、検査後の制約が少なく、通常の生活にすぐに戻ることができます。

しかし、内視鏡検査には咽頭反射による不快感や嘔吐反射があり、一部の受診者では検査が困難な場合があります。また、感染リスクや稀ですが消化管穿孔のリスクも存在します。

CT検査も代替検査として注目されています。造影CTでは血管や臓器の詳細な評価が可能で、胃がんの進行度診断にも有用です。検査時間が短く、身体的負担が少ないことが特徴です。

MRI検査は放射線被曝がなく、軟部組織のコントラストが優れているため、特定の病変の評価に有用です。しかし、胃の動的な評価は困難で、検査時間が長いという制約があります。

カプセル内視鏡は近年開発された新しい検査法で、小さなカプセル型のカメラを飲み込んで消化管を観察します。身体的負担が極めて少ないですが、現在は主に小腸疾患の診断に用いられ、胃疾患への適応は限定的です。

超音波検査は非侵襲的で繰り返し実施可能ですが、胃の詳細な評価には限界があります。主に腹部臓器のスクリーニングや経過観察に用いられます。

検査選択の判断基準として、年齢、症状の有無、既往歴、リスク要因などを総合的に考慮します。若年者で症状がない場合は検査の必要性自体を検討し、高齢者や高リスク群では内視鏡検査を第一選択とすることが増えています。

費用対効果も重要な検討要素です。バリウム検査は比較的安価ですが、異常が発見された場合は結局内視鏡検査が必要になることが多く、総医療費では必ずしも安価とは言えません。

現代における胃がん検診の動向と個別化医療

日本の胃がん検診を取り巻く環境は大きく変化しており、従来の画一的な検診から個人のリスクに応じた個別化検診への移行が進んでいます。

疫学的変化として、日本における胃がん発症率は減少傾向にあります。これは衛生環境の改善やHelicobacter pylori感染率の低下が主な要因です。特に若年層での胃がん発症率は著しく低下しており、検診の対象年齢や方法について見直しが議論されています。

リスク層別化の概念が導入され、個人の胃がんリスクに応じた検診戦略が提案されています。高リスク群(H. pylori感染歴あり、萎縮性胃炎、胃がんの家族歴など)では内視鏡検査を推奨し、低リスク群では検診間隔の延長や検査方法の選択肢を提供するアプローチが検討されています。

ガイドラインの変化も注目すべき点です。日本消化器がん検診学会では、50歳以上を対象とした胃内視鏡検査を推奨しており、従来のバリウム検査主体の検診からの転換が進んでいます。

AI技術の導入により、画像診断の精度向上と見落とし防止が図られています。バリウム検査においてもAIによる画像解析システムが開発され、診断精度の向上が期待されています。

経済的側面も重要な検討要素です。検診費用と医療経済効果のバランスを考慮し、最も効率的な検診システムの構築が求められています。

国際比較では、多くの国で胃がん検診として内視鏡検査が標準的に用いられており、日本のバリウム検査主体の検診は特異的な位置づけにあります。

将来展望として、個人のゲノム情報や生活習慣情報を統合したprecision screeningの実現が期待されています。これにより、より効率的で安全な検診システムの構築が可能になると考えられています。

検査結果の解釈と精密検査への移行

バリウム検査の結果は通常、要精検、要経過観察、異常なしに分類されますが、それぞれの意味を正確に理解することが重要です。

要精検と判定された場合、多くは胃内視鏡検査による精密検査が推奨されます。これは必ずしも重篤な疾患を意味するものではなく、バリウム検査では詳細な評価が困難な所見があることを示しています。

精密検査では、バリウム検査で指摘された部位を重点的に観察し、必要に応じて組織採取を行います。組織学的検査により確定診断が得られ、適切な治療方針が決定されます。

偽陽性の問題も理解しておく必要があります。バリウム検査では、胃の生理的な変化や撮影条件により、実際には異常がないにも関わらず異常所見として判定される場合があります。これが精密検査で異常なしと判定される要因です。

見落とし(偽陰性)のリスクも存在し、特に平坦型早期がんや微小病変では発見が困難な場合があります。このため、定期的な検診の継続が重要とされています。

検査結果への心理的影響も考慮すべき要素です。要精検の判定により強い不安を感じる受診者が多いですが、適切な説明とサポートにより不安軽減を図ることが重要です。

フォローアップの重要性も強調すべき点です。異常なしと判定された場合でも、胃がんは進行の遅い疾患であるため、定期的な検診の継続が推奨されます。

コメント