2025年に実施される国勢調査では、高齢者の代理回答が重要な課題となっています。急速に進む高齢化社会において、認知症や身体的制約により調査票への記入が困難な高齢者が増加している現状があります。このような状況で、家族による手伝いは国勢調査を円滑に進めるための不可欠な要素となっており、適切な注意点を理解することが求められています。国勢調査は統計法により回答義務が課せられている重要な調査であり、すべての世代が参加することで初めて日本の正確な人口・世帯状況を把握することができます。特に高齢者世帯では、家族の協力により調査への参加が可能となり、これが将来の高齢者施策立案の基礎データとして活用されることになります。適切な知識と配慮を持って代理回答を行うことで、高齢者の尊厳を保ちながら社会全体の統計調査に貢献することができるのです。

2025年国勢調査の概要と高齢者への影響

2025年(令和7年)の国勢調査は、22回目を迎える重要な統計調査として実施されます。この調査は5年ごとに行われ、日本における人口・世帯の実態を把握するための根幹となる調査です。統計法により回答義務が課せられているため、国籍に関係なく、すべての年代の人が対象となります。

国勢調査の対象となる高齢者は、在宅で生活している方だけでなく、老人ホーム、母子生活支援施設、養護施設などの社会施設に入所している方も含まれます。施設入所の場合、10月1日現在で既に3か月以上入所しているか、3か月以上入所することになっている場合は、その施設で調査が実施されます。

回答方法については、インターネット回答(9月20日から10月8日まで)と紙の調査票による回答(10月1日から10月8日まで)の2つの選択肢が用意されています。高齢者世帯では、どちらの方法を選択するかが重要な判断となり、家族のサポート体制に応じて最適な方法を選ぶことができます。

高齢者世帯における世帯主・代表者制度の理解

国勢調査では、世帯主又は代表者制度が採用されており、これが高齢者の代理回答を可能にする重要な仕組みとなっています。一般の家庭のように住居と生計を共にしている人々の集まりを一つの世帯として扱い、各世帯には必ず一人の世帯主又は代表者を設定する必要があります。

高齢者世帯における代表者の選定では、通常の夫婦世帯においてご主人が代表者となることが多いものの、ご主人が病気や認知症などで調査票の記入が困難な場合には、配偶者や他の家族が世帯主又は代表者として位置づけられることになります。この制度により、実質的に家族による代理回答が制度的に認められており、高齢者本人が直接記入することが困難な場合でも、世帯としての調査協力が実現できるよう配慮されています。

代表者として選定される人は、最も世帯の状況を把握している家族メンバーが担当することが望ましく、通常は配偶者や同居の子供が適任とされています。重要なのは、選定された代表者が責任を持って正確な情報提供を行うことです。

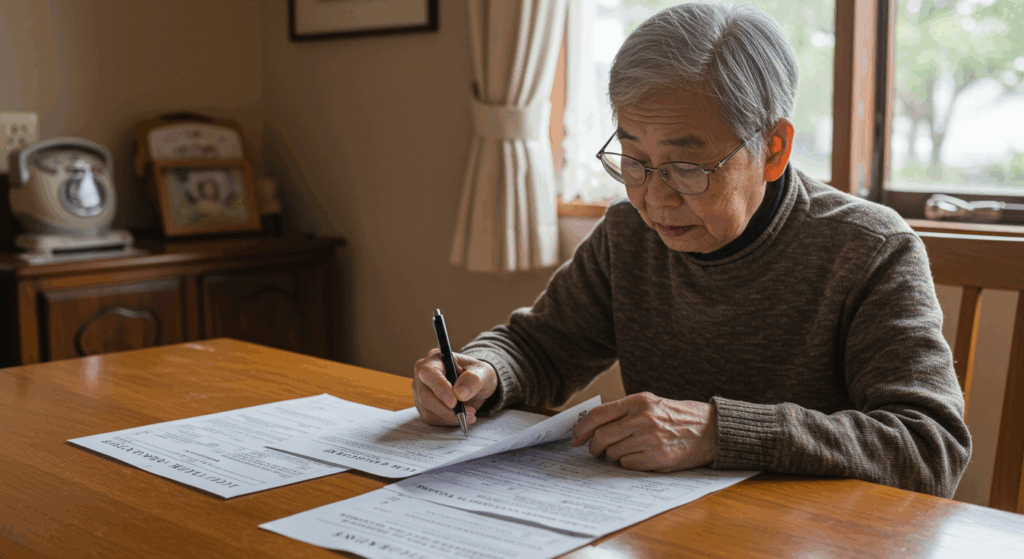

家族による代理回答の具体的な進め方

高齢者本人が調査票の記入が困難な場合、家族による代理回答が現実的な対応となります。代理回答を行う際には、いくつかの重要なステップを踏む必要があります。

まず、世帯主又は代表者として適切な人を決定します。この際、最も状況を把握している家族メンバーが担当することが重要です。次に、高齢者本人の基本情報について、可能な限り本人から聞き取りを行います。調査項目には、年齢、性別、出生の年月、配偶者の有無、国籍、現在の居住場所、5年前の居住場所、就業状態、産業、職業、従業上の地位、教育等が含まれています。

記憶が曖昧な場合や認知症により正確な情報提供が困難な場合は、各種証明書類(住民票、戸籍謄本、年金手帳等)を参考にして正確な情報を収集することが重要です。特に生年月日、過去の居住地、職歴等については、記憶だけに頼らず書類で確認することが求められます。

代理回答を行う際には、家族間での情報共有と協力体制の構築も重要です。同居家族だけでなく、別居している子供や親族からも必要な情報を収集し、高齢者の生活実態を正確に把握する必要があります。

調査票記入時の注意点と具体的な対応方法

調査票への記入を行う際には、いくつかの重要な注意点があります。文字は明瞭に、楷書で記入することが基本であり、高齢者の代理で記入する場合、代理記入者の文字が読みやすいように特に注意が必要です。

数字については特に慎重な確認が必要です。年齢や日付に関する項目で間違いが起こりやすいため、複数回確認することが重要です。選択肢がある項目については、該当する項目に確実にマークし、記入漏れがないよう注意深く確認します。

修正が必要な場合は、修正液は使用せず、二重線で訂正して正しい内容を記入します。「その他」を選択した場合には、具体的な内容を記載する必要があります。

特に高齢者の就業状態については注意深い記入が必要です。定年退職後の再雇用、パートタイム労働、シルバー人材センターでの就労、農業や自営業の継続など、多様な就労形態があります。年金受給状況、アルバイト・パートの有無、農業や自営業の継続状況などを正確に把握して記入する必要があります。

インターネット回答と紙の調査票の使い分け

高齢者世帯では、インターネット回答と紙の調査票のどちらを選択するかが重要な判断となります。それぞれに特徴と注意点があるため、世帯の状況に応じて適切な方法を選択することが大切です。

インターネット回答を選択する場合、家族がサポートして回答することが一般的です。配布されたIDとパスワードを紛失しないよう適切に管理し、これらの情報は調査期間中は厳重に保管し、他人に知られないよう注意します。インターネット回答システムはセキュリティを重視して設計されているため、一定時間操作がない場合には自動的にログアウトされます。そのため、事前に必要な情報を整理してから回答を開始することが効率的です。

一方、高齢者にとっては紙の調査票の方が馴染みやすい場合も多くあります。紙の調査票を使用する場合は、調査票を折り曲げたり汚したりしないよう丁寧に扱い、ボールペンや鉛筆など、消えにくい筆記用具を使用して記入します。記入欄が小さい場合もあるため、文字の大きさに注意して読みやすく記入することが重要です。

調査員との接触と身分確認の重要性

国勢調査員は、必ず顔写真付きの「調査員証」を携帯しています。高齢者宅を訪問する際には、この身分証明書の確認が非常に重要です。一部の地域では、国勢調査業務が建物管理会社などに委託されることがあり、その場合は委託を受けた職員が「国勢調査委託証」を携帯しています。

高齢者やその家族は、調査員が訪問した際には必ず身分証明書を確認し、不審に思った場合には市町村の担当部署に問い合わせることが重要です。これは詐欺被害を防ぐためにも必要な注意点となります。

調査員への直接提出を選択する場合、事前に訪問日程を調整し、高齢者が安心して対応できる環境を整えることが大切です。家族が立ち会うことで、高齢者の不安を軽減することができます。

詐欺防止と「かたり調査」への対策

2025年も国勢調査をかたる詐欺が巧妙化しており、特に高齢者が狙われやすい傾向にあります。「早く回答すると記念品がもらえる」「未回答は罰則対象です」といった内容の偽メールや電話が報告されています。

正規の国勢調査では記念品や特典は一切提供されません。また、国勢調査においてお金を要求されることも、銀行口座の暗証番号やクレジットカード情報を尋ねられることも絶対にありません。マイナンバーカードの番号、収入などの資産状況についても調査項目に含まれていません。

「国勢調査に協力しないとブラックリストに載る」「電話が使えなくなる」といった不審な電話や、調査員と名乗る者が家族構成や年収を詳しく聞いてくるなどの手口も報告されています。高齢者やその家族は、これらの詐欺の手口を理解し、不審な連絡があった場合には即座に関係機関に相談することが重要です。

プライバシー保護と守秘義務の理解

国勢調査に従事する国勢調査員には、統計法により厳しい守秘義務が課せられています。調査で知り得た情報を漏らすことは法的に禁止されており、違反した場合には罰則が適用されます。

インターネットで回答する場合、すべての回答内容は暗号化され、不正アクセス防止の対策が24時間体制で実施されています。高齢者の個人情報や世帯情報は適切に保護され、税務調査や選挙管理など統計以外の目的に使用されることは絶対にありません。

高齢者の代理回答を行う際には、プライバシーの保護と家族間の配慮も重要な観点です。高齢者本人が答えたくない項目や、家族に知られたくない情報がある可能性も考慮する必要があります。このような場合には、本人と代理回答者が事前に十分話し合い、本人の意向を尊重した対応を取ることが重要です。

認知症や要介護状態の高齢者への特別な配慮

現在の日本では、要介護又は要支援の認定を受けた人が655.8万人に達しており、平成21年度から186.2万人も増加しています。要介護者等について、介護が必要になった主な原因は「認知症」が18.1%と最も多く、「脳血管疾患(脳卒中)」が15.0%と続いています。

このような状況を踏まえ、国勢調査では認知症や要介護状態の高齢者に対する配慮も重要な課題となっています。記憶に関する課題については、可能な限り客観的な資料(住民票、戸籍謄本、年金関係書類、医療保険証等)を参照して正確な情報を確認することが重要です。

身体的な制約については、視力の低下により文字が読みにくい、手の震えにより文字が書きにくい等の問題があります。これらの問題に対しては、家族が代理で記入することで対応しますが、本人の意向を十分に確認しながら進めることが重要です。

認知症により記憶が曖昧な高齢者の場合、「覚えていない」として空欄にするのではなく、家族が把握している範囲で可能な限り正確な情報を記入します。ただし、推測による記入は避け、確実でない情報については調査員に相談することが適切です。

施設入所高齢者の調査における注意点

老人ホーム、介護老人保健施設、病院の療養病床などに入所・入院している高齢者の調査では、施設職員の協力が不可欠です。入所者の家族が調査に関与する場合、施設との連携を図りながら正確な情報収集を行う必要があります。

施設入所前の居住地、入所期間、介護度、認知症の程度などの情報は、本人の記憶だけでは正確な把握が困難な場合が多いため、施設の記録や家族の記録を参照することが重要です。

高齢者が入所している社会福祉施設では、特別な調査実施体制が整備されています。施設における調査を円滑に実施するため、社会福祉施設の管理者や職員等から調査員を推薦してもらったり、当該施設を管理する会社等に調査事務を委託したりすることが市町村から要請される場合があります。

調査項目別の記入ポイント

年齢は性別と並んで最も基本的な項目の一つです。高齢者の場合、正確な生年月日の記憶が曖昧になっている場合があるため、戸籍謄本や住民票などの公的書類で確認することが重要です。年齢に関する統計は、少子高齢化が進む日本において人口構造の分析や将来人口推計に不可欠なデータとなっています。

就業状態については、高齢者の多様な働き方を正確に反映させる必要があります。定年退職後の再雇用、パートタイム労働、シルバー人材センターでの就労、農業や自営業の継続など、様々な形態があります。年金受給と併せた就労の実態を正確に把握することが重要です。

教育に関する項目では、高齢者の場合、戦中・戦後の混乱期に教育を受けた世代も多く、教育歴について正確な記憶が曖昧な場合があります。このような場合は、卒業証書や各種証明書を参考にして正確な情報を記入することが重要です。

5年前の居住地に関する項目は、人口移動の実態を把握するための重要な調査項目です。高齢者の場合、定年退職を機に郊外から都市部へ移住したり、逆に都市部から地方へUターンしたり、子供の近くに転居したりするケースが多く見られます。

サポート体制と相談窓口の活用

期日までに回答が困難な場合には、国勢調査コールセンター(0570-02-5901)に連絡することで、自宅まで回収に来てもらうサービスが利用できます。これは高齢者世帯や身体的な制約がある世帯にとって重要なサポート制度です。

国勢調査に関する疑問や困りごとがある場合、複数の相談窓口が設置されています。まず、お住まいの市区町村の国勢調査担当部署が最も身近な相談先となります。また、国勢調査コールセンターでは、調査に関する一般的な質問に対応しています。

詐欺や不審な接触については、消費生活センターや警察相談専用電話(#9110)への相談が効果的です。特に高齢者の場合、家族が代理で相談することも可能であり、被害の拡大防止に重要な役割を果たします。

また、国勢調査は多言語対応も実施されており、日本語だけでなく、英語、中文(简体・繁體)、韓国語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語での回答も可能となっています。これは外国人高齢者や国際結婚世帯などにとって重要な配慮です。

地域コミュニティとの連携

高齢者世帯の国勢調査協力においては、地域コミュニティとの連携も重要な要素です。自治会、民生委員、地域包括支援センターなどとの協力により、調査に困難を抱える高齢者世帯への支援体制を構築することができます。

特に独居高齢者や認知症高齢者の世帯では、地域の見守り体制と連携することで、調査協力だけでなく日常的な生活支援にもつながる可能性があります。国勢調査を機会として、地域の高齢者支援ネットワークを再確認し、強化することも重要です。

地域ごとに「認知症ケアパス」が確立され、認知症の人やその家族、医療・介護関係者等の間で情報共有が図られ、サービスが切れ目なく提供されるよう支援体制の活用が推進されています。

調査完了後の情報管理

調査票の提出が完了した後も、調査に関連して収集した情報の管理には注意が必要です。調査のために収集した各種書類や写しについては、調査完了後に適切に処分することが重要です。また、インターネット回答で使用したIDやパスワードについても、調査期間終了後は適切に廃棄します。

家族間で共有した情報についても、調査目的以外で使用することは適切ではなく、調査完了後は情報の取り扱いに注意する必要があります。高齢者のプライバシーを保護し、調査協力により得られた信頼関係を維持することが重要です。

国勢調査結果の活用と高齢者施策への反映

国勢調査の結果は、高齢者関連施策の立案と実施において重要な基礎データとして活用されます。高齢者人口の分布、世帯構成、就業状況、住居状況などの情報は、地域包括ケアシステムの構築、介護保険制度の運営、高齢者住宅政策の推進に不可欠です。

また、高齢者の社会参加促進、生涯学習機会の提供、就労支援制度の整備などの施策検討においても、国勢調査データが重要な役割を果たします。家族が代理回答により協力することで、これらの施策がより実態に即したものとなり、高齢者の生活の質向上に貢献することができます。

高齢者世帯の住居状況は、今後の高齢者住宅政策や地域包括ケアシステムの構築において重要な基礎データとなります。持ち家、借家の別、住宅の建築時期、住宅の種類、住宅の床面積などの情報は、高齢者が安心して住み続けられる住環境整備の計画に活用されます。

デジタル格差への対応

高齢者世帯におけるデジタル格差は、インターネット回答の普及において重要な課題となっています。スマートフォンやパソコンの操作に不慣れな高齢者に対して、家族がサポートすることで、より便利で効率的な調査参加が可能となります。

ただし、インターネット回答のサポートを行う際には、セキュリティに十分注意し、個人情報の適切な取り扱いを心がける必要があります。パスワードの管理、回答内容の確認、送信完了の確認など、各段階で注意深い対応が求められます。

デジタル技術の活用により、音声読み上げ機能や文字拡大機能等、高齢者がより利用しやすいインターネット回答システムの開発も進められています。今後の国勢調査では、これらの機能を活用してより多くの高齢者が自立的に調査に参加できる環境の整備が期待されています。

今後の課題と改善への取り組み

2025年国勢調査の実施を通じて、高齢者への更なる配慮と支援体制の充実が期待されます。調査方法の多様化、記入支援ツールの開発、より分かりやすい説明資料の作成など、高齢者にとってより参加しやすい調査環境の整備が重要です。

また、家族による代理回答に関するガイドラインの明確化、代理回答者向けの研修機会の提供、相談窓口の充実なども、今後検討すべき課題として挙げられます。高齢化社会の進展に対応した持続可能な調査システムの構築が、長期的な視点で重要となっています。

地域包括ケアシステムとの連携により、介護事業者や地域の支援者が高齢者の調査協力をサポートする体制の整備も検討されています。これにより、より多くの高齢者が安心して調査に参加できる環境の実現が期待されています。

国勢調査における高齢者の代理回答と家族の手伝いは、適切な知識と配慮があれば円滑に実施することが可能です。重要なポイントは、高齢者本人の意向を尊重しながら、正確な情報提供に努めることです。家族による代理回答は、世帯主又は代表者制度を通じて制度的に認められており、適切な手続きを踏むことで法的な問題は生じません。ただし、プライバシーの保護や情報の正確性確保には十分な注意が必要です。

2025年国勢調査が円滑に実施されるためには、高齢者世帯における家族の協力が不可欠です。適切な準備と配慮により、すべての高齢者が安心して調査に参加できる環境の実現に向けて、一人ひとりが責任を持って取り組むことが求められています。

コメント