健康への関心が高まる現代社会において、医療機関を受診する前に自宅で手軽に健康状態をチェックしたいというニーズが急速に拡大しています。特に働き盛りの世代や子育て中の方々にとって、頻繁に医療機関を訪れることは時間的にも経済的にも負担が大きいものです。そこで注目を集めているのが、自宅で実施できる尿検査試験紙を活用したDIYヘルスケアです。尿検査は血液検査と並んで体の異常を早期に発見できる重要な検査方法として知られており、糖尿病や腎臓病といった生活習慣病のスクリーニングから尿路感染症の早期発見まで幅広い用途があります。本記事では、自宅で尿検査試験紙を正しく使用するための具体的な方法、判定の読み取り方、そして注意すべきポイントについて詳しく解説していきます。尿検査試験紙は数百円から購入でき、痛みを伴わず誰でも簡単に実施できることから、日常的な健康管理のツールとして多くの方に支持されています。正しい知識を身につけることで、あなた自身とご家族の健康を守る強力な味方となるでしょう。

尿検査が健康管理に果たす役割

尿検査は体内の状態を映し出す鏡のような存在です。腎臓で血液から作られる尿には、体内の代謝産物や不要な物質が含まれており、その成分を分析することで腎機能や血糖値、肝機能など多岐にわたる健康情報を得ることができます。医療現場では基本的な臨床検査として位置づけられており、健康診断や人間ドックでは必ず実施される項目となっています。尿検査の最大の利点は、検体の採取が簡単で体への負担がほとんどないという点です。採血のように痛みを伴うこともなく、小さなお子様から高齢者まであらゆる年齢層で安全に実施できます。さらに近年では医療機関だけでなく、ドラッグストアやオンラインショップで尿検査試験紙が手軽に購入できるようになり、自宅でのセルフチェックが一般的になってきました。定期的に尿検査を行うことで、症状が現れる前の段階で異常を発見できる可能性が高まり、早期治療や生活習慣の改善につなげることができるのです。

尿検査試験紙で測定できる項目とその意味

市販されている尿検査試験紙には複数の検査項目が組み込まれており、一度の検査で多角的に健康状態を評価できる仕組みになっています。試験紙には色が変化する試薬パッドが配置されており、尿中の特定成分と反応することで視覚的に判定できます。ブドウ糖の測定は糖尿病のスクリーニングとして極めて重要な項目です。通常、健康な方の尿中にはブドウ糖はほとんど検出されませんが、血糖値が一定レベルを超えると腎臓での再吸収が追いつかず尿中に排泄されるようになります。尿糖が陽性になった場合、糖尿病やその前段階である可能性を考慮する必要があります。蛋白質の測定は腎臓の健康状態を評価する上で欠かせません。腎臓の糸球体という濾過装置に障害が生じると、本来は尿中に漏れ出ない蛋白質が検出されるようになります。慢性腎臓病は初期段階では自覚症状がないため、尿蛋白の検査が早期発見の鍵となります。潜血の検査では目に見えない微量の血液も検出でき、腎臓や尿路の疾患を早期に発見する手がかりになります。膀胱炎、尿路結石、腎炎などで陽性になることがあり、特に痛みを伴わない血尿は悪性腫瘍の可能性も考慮する必要があります。

尿のpH測定は体の酸塩基バランスを反映します。健康な方の尿は通常弱酸性でpH6.0から6.5程度ですが、食事内容や代謝状態によってpH4.5から8.0の範囲で変動します。肉類中心の食事では酸性に傾き、野菜や果物を多く摂取するとアルカリ性に傾く傾向があります。比重の測定は尿の濃縮度を示し、腎臓の尿濃縮能力を評価できます。健康な方の24時間尿の比重は1.015から1.025程度ですが、水分摂取量や発汗、体調によって1.002から1.045の間で変動します。ケトン体の検査は体内で脂肪が分解される際に生成される物質を測定します。通常の状態では尿中にほとんど検出されませんが、糖尿病のコントロール不良、過度なダイエット、飢餓状態などで陽性になります。ケトン体濃度10mg/dL以上で検出されるようになり、糖尿病性ケトアシドーシスなどの重篤な状態の指標となることもあります。ビリルビンとウロビリノーゲンは肝臓や胆道系の機能を評価する指標であり、肝炎や胆道閉塞などで異常値を示すことがあります。亜硝酸塩の検査は尿路感染症の指標として有用で、尿路に存在する細菌が尿中の硝酸塩を亜硝酸塩に変換することを利用しています。白血球の検出は炎症の存在を示し、尿路感染症などで陽性になります。これらの項目を組み合わせて評価することで、体の様々な異常を早期に発見することが可能になるのです。

市販されている尿検査試験紙の選び方

日本国内で入手できる尿検査試験紙には複数の種類があり、それぞれ測定できる項目や用途が異なります。最も広く知られているのはテルモ株式会社が製造販売するウリエースシリーズです。ウリエースシリーズには市販用の第2類一般検査薬と医療用の体外診断用医薬品があり、購入できる場所や測定項目が異なります。新ウリエースBTは尿糖と尿蛋白の2項目を同時に測定できる試験紙で、糖尿病と腎臓病の両方をスクリーニングしたい方に適しています。生活習慣病が気になる方や定期的な健康チェックを行いたい方に人気の製品です。新ウリエースGaは尿糖のみを測定する試験紙で、糖尿病のリスクが高い方や既に糖尿病の治療を受けている方が血糖コントロールの経過観察に使用することが多い製品です。マイウリエースTは尿蛋白のみを測定する試験紙で、腎機能の定期的なモニタリングに特化しています。慢性腎臓病のリスクが高い方や高血圧で治療中の方などが腎臓の健康状態を継続的にチェックする際に活用されています。

医療用のウリエースKCは尿潜血、尿蛋白、尿ブドウ糖の3項目を半定量的に測定できる試験紙で、より詳細な健康チェックが可能です。これらの製品はビタミンCの影響を受けにくい処方が施されており、検査結果の信頼性が高められています。また、試験紙が吸湿した場合に知らせるインジケーター機能も備わっており、品質管理がしやすくなっています。第2類一般検査薬はドラッグストアでの店頭販売やインターネット通販で購入できますが、体外診断用医薬品は調剤薬局での対面販売に限定されています。購入する際には、自分が何を検査したいのか、どの項目を重視するのかを明確にして、目的に合った製品を選択することが重要です。価格は販売店によって異なるため、複数の店舗やオンラインショップで比較検討することをお勧めします。一般的に1箱あたり数百円から千円程度で購入でき、1回あたりのコストは数十円から百円程度と非常に経済的です。

尿検査試験紙の正しい使い方

尿検査試験紙を使用して正確な結果を得るためには、正しい手順を守ることが不可欠です。まず採尿の準備として、清潔な採尿容器を用意します。市販の採尿カップが最も適していますが、清潔な紙コップでも代用可能です。容器は事前に洗浄し、完全に乾燥させておくことが大切です。洗剤が残っていると検査結果に影響する可能性があるため、十分にすすぐことを心がけてください。採尿のタイミングは検査結果の信頼性に大きく影響します。最も推奨されるのは早朝の第一尿です。早朝尿は夜間に膀胱に蓄積された尿であり、成分が凝縮されているため感度よく検査を行えます。また、食事や運動の影響を受けにくいという利点もあります。やむを得ず日中に採尿する場合は、食後2時間以上経過してからの中間尿を採取することが望ましいとされています。

採尿する際には中間尿を採取することが極めて重要です。排尿を開始してから最初の部分である初尿は捨て、中間部分の尿を採取し、最後の部分も捨てます。これは尿道や外陰部に付着している雑菌や分泌物の混入を避けるためです。中間尿を採取することで、より正確に膀胱内の尿の状態を反映した結果が得られます。採取量は最低10ml程度必要ですが、試験紙のすべての試薬パッドを十分に浸せる量があれば問題ありません。試験紙の使用方法には主に2つのアプローチがあります。1つ目は採取した尿に試験紙を浸す方法です。容器に採取した尿に試験紙を約1秒間浸し、すべての試薬パッドが尿に接触するようにします。この方法は時間を正確に計りやすく、初心者にも適しています。2つ目は排尿しながら試験紙に直接尿をかける方法です。排尿の勢いで試験紙に約1秒間尿を直接かけます。この方法は採尿容器が不要で手軽ですが、タイミングを合わせるのに慣れが必要です。

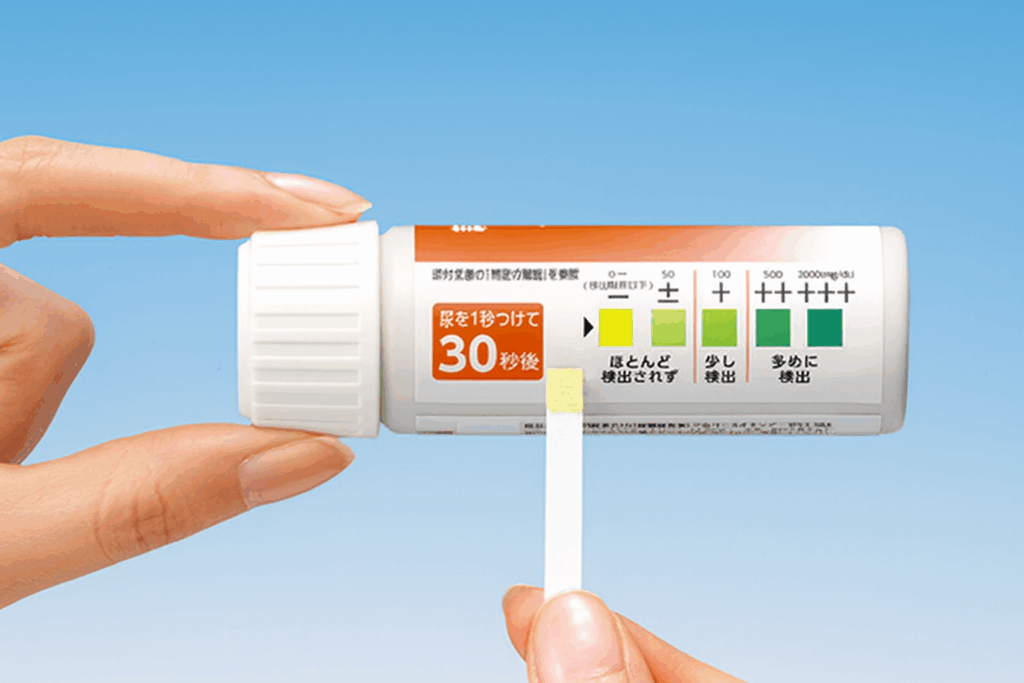

試験紙を尿から取り出したら、余分な尿を取り除くことが正確な判定のために重要です。試験紙の縁にトイレットペーパーやティッシュペーパーを軽くあて、余分な尿を吸い取ってください。余分な尿が残っていると、隣接する試薬パッド同士で尿が混ざり合い、色の判定が不正確になる可能性があります。特に複数項目を測定する試験紙では、この工程を省略すると各項目の境界がにじんで判定が困難になります。判定時間は各項目によって異なるため厳守することが極めて重要です。一般的な判定時間の目安として、蛋白質は10秒後、潜血は20秒後、ブドウ糖は30秒後に判定します。製品によってはpH、蛋白質、ブドウ糖、ケトン体、ビリルビン、ウロビリノーゲン、亜硝酸塩は30秒後、比重と潜血は45秒後、白血球は90秒後に判定するものもあります。必ず製品に付属している説明書を確認し、指定された時間を守ってください。定められた時間を過ぎると化学反応が進みすぎて色が濃くなり、実際よりも高い値と誤判定してしまう可能性があります。逆に判定時間より前に判定すると反応が不十分で正確な結果が得られません。スマートフォンのタイマー機能を活用して正確に時間を計ることを強くお勧めします。

判定は変色した試験紙を製品に付属している判定表またはカラーチャートと照合して行います。判定表と試験紙を並べて、各試薬パッドの色の濃さを比較します。判定は明るい昼光色蛍光灯の下で行うことが推奨されています。照明の種類や明るさによって色の見え方が変わるため、できるだけ一定の照明条件下で判定することが望ましいです。暗い場所や電球色の照明下では色の判別が難しくなります。試験紙の保管にも十分な注意が必要です。試験紙は湿気に非常に弱いため、使用後は速やかに容器の蓋をしっかりと閉め、直射日光を避けて涼しく乾燥した場所に保管します。理想的な保管温度は15度から30度程度です。浴室や台所など湿気の多い場所での保管は避けてください。開封後は有効期限内であっても品質が劣化する可能性があるため、できるだけ早めに使い切ることが推奨されます。一般的には開封後3ヶ月以内の使用が目安となります。容器に開封日を記入しておくと管理しやすくなります。

判定結果の見方と正しい解釈

試験紙の判定表またはカラーチャートとの色の比較により、各項目の結果を判定します。結果は通常、陰性(−)、擬陽性(±)、陽性(+、++、+++など)で表され、陽性の程度によって段階的に評価されます。ブドウ糖の判定では陰性が正常な状態です。陽性の場合、糖尿病の可能性がありますが、食後や甘いものを大量に摂取した直後は健康な方でも一時的に陽性になることがあります。また、ストレスや妊娠によっても一時的に尿糖が出ることがあります。繰り返し陽性が出る場合や空腹時でも陽性になる場合は、医療機関での詳しい検査が必要です。ただし、腎性糖尿という血糖値は正常でも尿糖が出やすい体質の方もいるため、尿糖陽性が必ずしも糖尿病を意味するわけではありません。蛋白質の判定でも陰性が正常ですが、健康な方でも激しい運動後、発熱時、起立時などに一時的に陽性になることがあり、これを生理的蛋白尿といいます。特に長時間立っていた後に採尿すると陽性になりやすい傾向があります。持続的に陽性の場合、慢性腎臓病、糸球体腎炎、ネフローゼ症候群などの可能性があるため、医師の診察を受けることが推奨されます。

潜血の判定で陽性の場合、尿路のどこかに出血があることを示しています。腎炎、尿路結石、膀胱炎、腫瘍などの可能性が考えられます。女性の場合、生理中は尿に血液が混入しやすいため、生理期間とその前後数日間は検査を避けることが重要です。また、激しい運動後も一時的に陽性になることがあります。pHの判定は尿の酸性度を示し、食事内容によって大きく変動します。肉類やチーズなどの動物性蛋白質を多く摂取すると酸性に傾き、野菜や果物を多く摂取するとアルカリ性に傾きます。極端に酸性またはアルカリ性に傾いている場合、代謝性疾患や尿路感染症の可能性があります。細菌性の尿路感染症ではアルカリ性に傾くことが多いです。比重の判定では尿の濃縮度がわかります。低比重の場合は水分摂取が多い、腎臓の濃縮能力が低下している、尿崩症などの可能性があります。高比重の場合は脱水、糖尿病、タンパク尿などの可能性があります。

ケトン体が陽性の場合、脂肪の分解が亢進している状態を示します。糖尿病のコントロール不良、極端な糖質制限ダイエット、絶食、激しい運動後、妊娠時のつわりなどで陽性になります。糖尿病の方でケトン体が強陽性になった場合は、糖尿病性ケトアシドーシスという重篤な合併症の可能性があるため、直ちに医療機関を受診する必要があります。ビリルビンが陽性の場合、肝臓や胆道系の疾患を疑います。肝炎、肝硬変、胆石による胆道閉塞などで陽性になります。ウロビリノーゲンは健康な方でも少量は検出されますが、大量に検出される場合は肝機能障害や溶血性疾患の可能性があります。逆に全く検出されない場合は胆道閉塞の可能性があります。亜硝酸塩が陽性の場合、尿路感染症の可能性が高くなります。ただし、すべての細菌が亜硝酸塩を産生するわけではないため、陰性でも尿路感染症を完全に否定できるわけではありません。白血球が陽性の場合、尿路のどこかに炎症があることを示し、尿路感染症、腎盂腎炎などで陽性になります。

検査結果を記録し経時的な変化を追跡することも非常に有効です。定期的に検査を行い、結果をノートやスマートフォンのアプリに記録することで、自分の健康状態の傾向やパターンを把握できます。日付、検査項目、結果、体調、食事内容、運動の有無などを併せて記録すると、より詳細な分析が可能になります。一度の検査で異常が出たからといって必ずしも病気があるとは限りませんが、繰り返し異常が出る場合や複数の項目で異常がある場合は、医療機関での精密検査を受けることが重要です。

自宅で尿検査を行うメリット

自宅で尿検査を行うことには多くのメリットがあり、現代のライフスタイルに適した健康管理方法として注目されています。最大のメリットは手軽さと利便性です。自宅で採尿できるため、医療機関に行く時間がない方でも便利に利用できます。仕事や育児で忙しい方、通院が困難な高齢者や身体障害のある方にとって、自宅での検査は非常に価値があります。早朝や夜間など自分の都合の良い時間に検査できることも大きな利点です。費用面でも優れています。医療機関での尿検査は保険適用でも数百円から千円程度かかり、診察料や初診料を含めると更に高額になります。一方、市販の試験紙は1回あたり数十円から百円程度と非常に経済的で、定期的な健康チェックを低コストで実施できるため、経済的負担が少なくなります。

プライバシーが保たれることも重要な利点です。医療機関での採尿に抵抗を感じる方や、人に知られずに健康状態をチェックしたい方にとって、自宅での検査は心理的な安心感があります。特に尿路感染症や性感染症の疑いがある場合など、デリケートな問題では自宅で最初のスクリーニングができることは大きなメリットです。定期的なモニタリングが容易になることも見逃せません。慢性疾患を持つ方や健康管理に関心の高い方は、自宅で簡単に検査できることで、自分の体調変化を継続的に把握できます。糖尿病や腎臓病の方が治療効果を確認したり、病状の悪化を早期に発見したりするのに役立ちます。週1回や月1回など自分で決めたスケジュールで定期的に検査することで、健康状態の推移を客観的に評価できます。

健康意識の向上にもつながります。定期的に自己検査を行うことで、自分の健康に対する意識が高まり、生活習慣の改善や疾病予防への動機づけになります。検査結果が良好であれば健康的な生活習慣を続ける励みになり、異常があれば早めに対処しようという意識が生まれます。早期発見の可能性も大きなメリットです。自宅で定期的に検査を行うことで、症状が現れる前に異常を発見できる可能性があります。特に自覚症状のない初期の糖尿病や腎臓病の発見に有効です。年に1回の健康診断だけでは見逃されがちな変化も、月1回の自宅検査であれば早期に捉えることができます。家族全員の健康管理にも活用できます。家族で共有することで、子どもの健康チェックや高齢の家族の見守りにも利用でき、家族全体の健康意識が向上します。

自宅での尿検査の注意点とデメリット

自宅での尿検査には多くのメリットがある一方で、いくつかの注意点やデメリットも存在し、これらを理解しておくことが安全で効果的な利用につながります。最も重要な注意点は検査結果の解釈に限界があることです。試験紙による検査はあくまでもスクリーニング検査であり、確定診断ではありません。陽性の結果が出ても必ずしも病気があるとは限りませんし、陰性でも病気がないとは言い切れません。専門的な知識がないと結果を正しく解釈できない場合があり、過度に心配したり逆に安心しすぎたりするリスクがあります。偽陽性や偽陰性の可能性があることも十分に理解する必要があります。様々な要因により、実際の健康状態と異なる結果が出ることがあります。

ビタミンC(アスコルビン酸)が大量に存在すると、ブドウ糖や潜血の検査で偽陰性になることがあります。ビタミン剤、ビタミンが入っている風邪薬、栄養ドリンク剤、ビタミンC含有量の多い柑橘類ジュースなどを摂取している場合、結果が判定しにくかったり間違った判定になったりします。検査の数日前からビタミンCのサプリメントや高用量のビタミンCを含む飲料の摂取を控えることが推奨されます。過度な運動を行うと尿蛋白や尿潜血が陽性になる場合があります。これは運動性蛋白尿や運動性血尿と呼ばれる一時的な現象で、病的な意味はありません。検査前日や当日は激しい運動を避けることが望ましいです。生理中の検査も避けるべきです。生理中は尿に血液が混入しやすいため、尿潜血や尿蛋白に影響する可能性が高くなります。生理が終わってから数日後に検査を行うことが推奨されます。

採尿のタイミングも結果に影響します。前日以前の尿を採取して保存してはいけません。必ず当日の決められたタイミングで採尿してください。朝一番の採尿を午後まで持ち越すと雑菌が増殖するなどして、検査結果に影響する可能性があります。尿は時間が経つと成分が変化したりpHが変動したりするため、採尿後は速やかに検査することが重要です。保存状態が悪いと試験紙の品質が劣化し、正確な結果が得られなくなります。湿気の多い場所に保管したり、開封後長期間経過した試験紙を使用したりすると、反応が不適切になる可能性があります。多くの製品には湿気インジケーターが付いており、色が変化している場合は使用を控えるべきです。検査結果に一喜一憂しすぎないことも大切です。一度の検査で異常が出たからといって必ずしも深刻な病気があるわけではありませんが、また陰性だからといって完全に安心できるわけでもありません。

最も重要なのは異常値が出た場合や気になる症状がある場合は必ず医療機関を受診することです。自己判断で治療を始めたり、医師の診察を受けずに放置したりすることは危険です。自宅での尿検査はあくまでもスクリーニングツールであり、医療機関での検査に代わるものではないことを理解しておく必要があります。特に複数の項目で異常がある場合、異常が持続する場合、体調不良や痛みなどの症状がある場合は、早めに医療機関を受診してください。また、自宅での検査結果を医師に伝えることで、より適切な診断や治療方針の決定に役立ちます。検査結果の記録を持参すると良いでしょう。

尿検査で発見できる主な疾患

尿検査によって様々な疾患の兆候を早期に発見することができ、適切な治療や生活習慣の改善につなげることが可能です。糖尿病は尿検査で発見できる代表的な疾患です。血糖値が高くなると腎臓の糸球体で濾過されたブドウ糖が尿細管で再吸収しきれずに尿中に排泄されます。通常、血糖値が160から180mg/dLを超えると尿糖が陽性になります。尿糖が陽性の場合、糖尿病の可能性があるため、血糖値の測定やヘモグロビンA1cの検査など詳しい検査が必要です。ただし前述のように腎性糖尿という血糖値は正常だが尿糖が出る体質の人もいるため、必ず医療機関での確認が必要です。糖尿病は初期段階では自覚症状がほとんどないため、定期的な尿検査による早期発見が重要です。

慢性腎臓病は尿蛋白の持続的な陽性によって疑われます。腎臓の糸球体が障害されると、本来は尿中に漏れ出ない蛋白質が尿中に排泄されるようになります。早期の慢性腎臓病は自覚症状がないため、尿検査による早期発見が極めて重要です。慢性腎臓病は進行すると透析が必要になることもあるため、早期に発見して進行を遅らせることが大切です。高血圧や糖尿病のある方は慢性腎臓病のリスクが高いため、定期的な尿検査が推奨されます。尿路感染症は白血球、亜硝酸塩、潜血などの項目で陽性になることがあります。膀胱炎や腎盂腎炎などの尿路感染症は特に女性に多く見られます。排尿時痛や頻尿、残尿感などの症状がある場合、尿検査で確認することができます。早期に治療を開始すれば短期間で治癒しますが、放置すると腎盂腎炎など重篤な状態に進行することがあります。

尿路結石は潜血陽性の原因となります。結石が尿路を通過する際に粘膜を傷つけ、出血が起こります。腰や下腹部の激しい痛みとともに血尿が認められる場合、尿路結石が疑われます。小さな結石であれば自然に排出されることもありますが、大きな結石は治療が必要です。肝臓や胆道の疾患はビリルビンやウロビリノーゲンの異常によって疑われます。肝炎、肝硬変、胆石、胆道閉塞などで異常値を示すことがあります。ビリルビンが尿中に排泄されると尿の色が濃い茶色になることがあります。代謝性疾患もケトン体の測定で推測できることがあります。糖尿病性ケトアシドーシスは糖尿病の重篤な合併症であり、ケトン体が強陽性になります。吐き気、嘔吐、腹痛、意識障害などの症状を伴う場合は緊急の治療が必要です。

腎炎や糸球体疾患は蛋白尿や血尿によって発見されることがあります。急性糸球体腎炎、IgA腎症、ネフローゼ症候群などが該当します。これらの疾患は早期に発見して適切な治療を行うことで、腎機能の悪化を防ぐことができます。膀胱癌や腎臓癌などの悪性腫瘍も血尿で発見されることがあります。特に痛みを伴わない血尿は悪性腫瘍の可能性を考慮する必要があります。高齢者で無症候性の血尿がある場合は、必ず泌尿器科を受診することが推奨されます。これらの疾患は尿検査だけで確定診断できるものではありませんが、異常のシグナルとして重要です。異常が見つかった場合は医療機関での精密検査を受けることが推奨されます。尿検査は体の異常を知らせる重要なアラームシステムとして機能するのです。

効果的な健康管理のための尿検査活用法

尿検査を日常的な健康管理に効果的に活用するためには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。定期的な検査スケジュールを立てることが第一歩です。健康な方であれば月に1回程度、慢性疾患のある方や健康リスクの高い方は週に1回程度の検査が推奨されます。定期的に検査することで、自分の健康状態のベースラインを把握し、変化に気づきやすくなります。カレンダーやスマートフォンのリマインダー機能を活用して、検査日を設定すると忘れずに継続できます。検査結果を記録し経時的な変化を追跡することも大切です。ノートやスマートフォンのアプリを利用して、日付、検査項目、結果、体調、食事内容、運動の有無などを記録します。グラフ化することで視覚的に変化を捉えることができます。最近では尿検査の結果を記録・管理できる健康管理アプリも登場しており、データの蓄積と分析が容易になっています。

生活習慣との関連を分析することも有効です。食事内容、運動、睡眠、ストレスなどの生活習慣と検査結果の関連を観察することで、どのような生活習慣が自分の健康に影響するかを理解できます。例えば、塩分の多い食事の後に尿蛋白が増える傾向がないか、運動後に尿糖が減る傾向がないかなどを観察します。このような分析により、自分に適した生活習慣を見つけることができます。異常が見つかった場合の対応方針を事前に決めておくことも重要です。どのような結果が出たら医療機関を受診するか、かかりつけ医はどこか、緊急時の連絡先はどこかなどを事前に考えておくと、いざという時にスムーズに対応できます。特に持病のある方や高齢者は、主治医と相談して異常値の判断基準や対応方法を事前に確認しておくと安心です。

家族の健康管理にも活用できます。家族全員で定期的に検査を行うことで、家族の健康意識が高まり、疾病の早期発見につながります。特に遺伝的なリスクがある疾患については、家族でモニタリングすることが有効です。糖尿病や腎臓病は遺伝的要因が関与することがあるため、家族に患者がいる場合は特に注意が必要です。子どもの尿検査を定期的に行うことで、学校の検尿で指摘される前に異常を発見できることもあります。医療機関での定期健診と併用することが最も重要です。自宅での尿検査はあくまでも補助的なツールであり、年に1回は医療機関での総合的な健康診断を受けることが推奨されます。自宅での検査結果を健診時に医師に見せることで、より詳細な健康評価が可能になります。医師は長期的な変化のパターンから、より正確な診断や治療方針を立てることができます。

尿検査と生活習慣の改善

尿検査の結果は生活習慣改善のための重要な指標となり、具体的な行動変容につなげることができます。尿糖が陽性の場合、食生活の見直しが必要です。糖質の過剰摂取を控え、バランスの取れた食事を心がけます。精製された炭水化物である白米、白パン、菓子類、清涼飲料水を減らし、全粒穀物、野菜、豆類、海藻類を増やすことが推奨されます。食物繊維を多く含む食品は血糖値の急激な上昇を抑える効果があります。また、食事の順番も重要で、野菜から食べ始めることで血糖値の上昇を緩やかにすることができます。定期的な運動も血糖コントロールに非常に有効です。週に3回以上、30分程度のウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動を取り入れることで、インスリンの効きが良くなり血糖値が下がりやすくなります。

尿蛋白が陽性の場合、腎臓への負担を減らす生活習慣が重要です。塩分の過剰摂取を控え、1日6g未満を目標にします。日本人の平均的な塩分摂取量は10g以上であるため、意識的に減塩することが必要です。加工食品、インスタント食品、外食は塩分が多いため控えめにし、自炊を増やすことが推奨されます。醤油やソースは減塩タイプを選び、だしの旨味を活かした調理方法を工夫することで、塩分を減らしても美味しく食べることができます。高血圧がある場合は適切な治療と管理が必要です。また、蛋白質の摂取量も適切に調整する必要があります。腎機能が低下している場合は、過剰な蛋白質摂取が腎臓に負担をかけるため、医師や管理栄養士の指導のもとで適切な量を摂取することが大切です。

尿pHが極端に酸性またはアルカリ性に傾いている場合、食事内容の見直しが有効です。酸性に傾いている場合は、野菜や果物を増やし、肉類を減らします。アルカリ性に傾いている場合は、バランスの取れた食事を心がけます。ただし、極端なpH異常が続く場合は、単なる食事の影響ではなく疾患の可能性があるため、医療機関を受診してください。ケトン体が陽性の場合、極端な食事制限や糖質制限を見直す必要があるかもしれません。健康的で持続可能な方法で体重管理を行うことが重要です。完全に糖質を断つのではなく、適度な量の糖質を摂取しながら、全体的なカロリーをコントロールする方法が推奨されます。糖尿病でケトン体が陽性の場合は、血糖コントロールが不良である可能性があるため、直ちに医師に相談してください。

比重が高い場合は水分摂取が不足している可能性があります。1日に1.5から2リットルの水分を摂取することが推奨されます。特に夏季や運動後は意識的に水分補給を行うことが大切です。ただし、心臓病や腎臓病で水分制限がある方は、主治医の指示に従ってください。潜血が陽性の場合は、まず医療機関を受診して原因を特定することが優先されます。尿路結石が原因の場合は、水分摂取を増やし、シュウ酸を多く含む食品(ほうれん草、チョコレートなど)を控えることが推奨されることがあります。尿検査の結果を生活習慣改善の動機づけとして活用し、健康的なライフスタイルを維持することが、長期的な健康維持と疾病予防につながります。数値という客観的な指標があることで、漠然とした健康不安ではなく、具体的な行動目標を立てることができるのです。

コメント