5年に一度実施される国勢調査は、日本における最も重要な統計調査として位置づけられており、この調査を支えるために全国で多くの調査員が募集されます。令和7年(2025年)の国勢調査についても、既に各自治体で調査員の募集が開始されており、短期間でまとまった報酬を得られる仕事として注目を集めています。国勢調査調査員のバイトは、一般的なアルバイトとは異なり、総務大臣によって任命される非常勤の国家公務員という特別な身分であり、高い責任感と守秘義務が求められます。報酬は1調査区あたり4万円から5万円程度が目安となっており、複数の調査区を担当することでさらに収入を増やすことも可能です。本記事では、国勢調査調査員のバイトとしての給料や報酬の詳細、具体的な仕事内容、応募資格、メリット・デメリット、さらには実際の調査活動で直面するトラブルとその対処法まで、包括的に解説していきます。社会貢献をしながら収入を得たい方、短期間の仕事を探している方、地域とのつながりを深めたい方にとって、国勢調査調査員は魅力的な選択肢となるでしょう。

国勢調査の基本的な概要と重要性

国勢調査は、日本に住むすべての人と世帯を対象とする統計調査であり、外国人の方も含まれます。この調査の目的は、日本の人口や世帯の実態を明らかにし、国や地方公共団体における各種行政施策の基礎資料を得ることにあります。調査結果は、衆議院議員の選挙区の改定、地方交付税の算定、福祉施策の計画策定など、幅広い用途に活用されており、私たちの生活に直接的な影響を与える重要なデータとなっています。

国勢調査は5年ごとに実施され、前回は令和2年(2020年)に実施されました。次回の調査が令和7年(2025年)に予定されており、現在多くの自治体で調査員の募集が進められています。この調査で得られたデータは、都市計画や交通計画、災害対策においても活用され、避難所の設置場所や備蓄物資の量を決める際の重要な情報となっています。調査員として働くことは、単なるアルバイトではなく、社会インフラを支える重要な役割を担うことを意味しています。

国勢調査員の身分と法的位置づけ

国勢調査員は、総務大臣によって任命される非常勤の国家公務員という身分になります。したがって、一般的なアルバイトとは異なり、公務員としての責任と守秘義務が課せられます。調査で知り得た個人情報や世帯の情報については、統計法により厳格な守秘義務が定められており、違反した場合には罰則が適用されます。

このような公務員としての立場であるため、調査員には高い倫理観と責任感が求められます。単なるアルバイト感覚ではなく、国の重要な統計調査を担う一員としての自覚を持って業務に臨むことが必要です。また、非常勤の国家公務員であるため、調査活動中に事故や怪我をした場合、公務災害補償の対象となるという一般的なアルバイトにはないメリットもあります。

国勢調査員の具体的な仕事内容

国勢調査員の仕事は、大きく分けて5つの段階に分かれています。活動期間は令和7年8月中旬から11月上旬までの約3か月間ですが、実働日数は10日前後が予定されています。この期間中ずっと働くわけではなく、各段階ごとに必要な作業を行っていく形になります。

説明会への参加と調査内容の理解

調査員として任命されると、まず市区町村が主催する説明会に参加する必要があります。この説明会では、国勢調査の目的や意義、調査票の記入方法、調査員としての心構え、個人情報の取り扱いなどについて詳しい説明が行われます。説明会への参加は必須であり、ここで調査の全体像を把握し、必要な知識を習得します。説明会では、調査に使用する資料一式も配布されます。これには、調査票、調査区の地図、調査員証、案内状などが含まれます。これらの資料は重要な公的文書であるため、厳重に管理する必要があります。

担当調査区域の確認作業

説明会で渡された地図をもとに、自分が担当する調査区域を実際に歩いて確認します。この作業は「受持調査区の確認」と呼ばれ、調査を円滑に進めるために非常に重要なプロセスです。具体的には、地図上に示された調査区の境界を実地で確認し、調査対象となる住宅や世帯の所在を把握します。また、調査区内にある建物の種類(一戸建て、集合住宅、事業所など)や世帯数を確認し、実際の状況と地図上の情報に相違がないかをチェックします。

この段階で、調査区内の地理的な特徴や、訪問時に注意すべき点(道路の状況、集合住宅のオートロックの有無など)も把握しておきます。事前の下見を丁寧に行うことで、後の調査活動がスムーズに進みます。特に、オートロック付きマンションの場所を事前に把握しておくことは、効率的な調査活動のために重要です。

調査票の配布と記入依頼の段階

この段階が調査員の仕事の中心となります。令和7年9月下旬頃から、調査員は担当する調査区内のすべての世帯を訪問し、調査の趣旨を説明した上で、調査票への記入を依頼します。訪問時には、調査員証を提示して身分を明らかにし、国勢調査の重要性と調査への協力をお願いします。世帯の方には、調査票の記入方法を丁寧に説明し、インターネット回答の方法についても案内します。

近年の国勢調査では、パソコンやスマートフォンからインターネットで回答できる仕組みが整備されており、多くの世帯がこの方法を利用しています。訪問時に世帯の方が不在の場合は、調査票と案内状をポストに投函するか、ドアノブなどに掛けておきます。ただし、個人情報保護の観点から、調査票が第三者の目に触れないよう、封筒に入れるなどの配慮が必要です。

集合住宅の場合、オートロックで中に入れないケースもあります。その場合は、管理会社や管理人に連絡を取って協力を依頼したり、住民の出入りのタイミングを見計らって訪問するなどの工夫が必要になります。調査票の配布時には、世帯からさまざまな質問を受けることがあります。「なぜこの調査が必要なのか」「個人情報は守られるのか」「回答は義務なのか」といった質問に対して、適切に説明できるよう準備しておくことが大切です。

調査票の回収と督促活動

調査票の記入期間が終わると、次は記入済みの調査票を回収する作業に入ります。インターネットで回答した世帯を除き、紙の調査票で回答した世帯を再度訪問し、記入済みの調査票を回収します。この段階でも、不在の世帯や回答を済ませていない世帯があります。そうした世帯に対しては、複数回訪問したり、訪問時間帯を変えてみたりするなど、粘り強く対応する必要があります。夜間や週末に訪問が必要になることもあります。

回答が得られない世帯に対しては、調査への協力を促す案内状を投函したり、電話で連絡を取るなどの督促活動も行います。ただし、あくまでも丁寧な対応を心がけ、強引な督促にならないよう注意が必要です。すべての世帯から回答を得ることが理想ですが、実際には何度訪問しても会えない世帯や、回答を拒否する世帯もあります。そうしたケースについては、指導員に報告し、適切な対応を相談します。

調査票の点検と提出作業

回収した調査票は、提出前に調査員が内容を点検します。記入漏れや記入誤りがないか、必要事項がすべて記載されているかを確認します。もし不備があれば、該当する世帯に連絡を取り、訂正や追記をお願いします。点検が完了したら、指定された期日までに市区町村に調査票を提出します。提出時には、調査区の世帯数、回答方法別の世帯数、未回答世帯の状況などをまとめた報告書も作成します。すべての調査票と報告書を提出し、市区町村の担当者による確認が済めば、調査員としての仕事は完了となります。

国勢調査員の報酬と給料の詳細

国勢調査員の報酬は、一般的なアルバイトのように時給や日給で計算されるのではなく、担当した調査区の数と世帯数に応じて決定される出来高制のような仕組みになっています。これは、調査員の業務が時間で区切れるものではなく、担当する世帯数や地域の特性によって必要な作業量が大きく異なるためです。

報酬の具体的な金額と自治体別の違い

令和7年(2025年)の国勢調査における調査員の報酬は、自治体によって若干の差がありますが、おおむね以下のような金額が示されています。1調査区(約50から70世帯)を担当した場合は4万円から5万円程度、2調査区(約100世帯前後)を担当した場合は7万円から9万5千円程度となっています。

具体的な自治体別の報酬例を見ると、札幌市北区では1調査区あたり3万円から4万円程度となっており、前回の約3万5千円から約4万5千円に増額されています。横須賀市では1調査区担当で5万円程度、2調査区担当で9万5千円程度となっています。東京都小平市では1調査区5万円程度、横浜市栄区では1調査区(約50世帯)で4万2千円程度、2調査区(約100世帯)で7万8千円程度、福岡市では1調査区・50世帯を担当した場合に5万円程度という金額が示されています。

報酬額は、担当する世帯数や調査区の面積、地理的な条件(山間部や離島など)によって変動します。世帯数が多い調査区や、訪問が困難な地域では報酬が高く設定される傾向にあります。また、上記の金額は前回(2020年)の実績に基づく目安であり、2025年の実際の報酬額は変更になる可能性があります。近年は調査員の確保が難しくなっていることから、報酬を増額する自治体も見られます。

報酬の支払い時期と受け取り方法

報酬は、調査活動がすべて完了してから金額が確定します。調査が終了する10月下旬以降、実際に担当した世帯数などが確認され、報酬額が決定されます。支払いは11月下旬から12月頃に、指定した金融機関の口座に振り込まれるのが一般的です。したがって、調査活動を開始してから報酬を受け取るまでには、3か月から4か月程度の期間があります。すぐに収入が必要な方は、この点を考慮する必要があります。

時給換算での報酬額

調査員の仕事は時給制ではありませんが、実際の作業時間から時給を計算してみると、一般的には時給1500円から2500円程度になると言われています。ただし、これは担当する調査区の条件や、調査員自身の効率によって大きく変わります。例えば、1調査区50世帯を担当して報酬が5万円、実働が30時間だった場合、時給換算で約1667円になります。一方、効率よく進めて20時間で完了できれば、時給2500円になります。

逆に、世帯の不在が多く何度も訪問が必要だったり、回答を渋る世帯への対応に時間がかかったりすると、実働時間が増えて時給換算では低くなることもあります。したがって、事前準備を徹底し、効率的な訪問ルートを計画することが、実質的な時給を高めるポイントとなります。

国勢調査員の応募資格と条件

国勢調査員になるためには、いくつかの条件があります。これらの条件は、調査の信頼性と公正性を確保するために設けられています。

年齢要件と体力面の考慮

原則として20歳以上であることが求められます。未成年者は応募できません。一方、上限年齢は設けられていないため、高齢の方でも健康で調査活動ができれば応募可能です。実際に、定年退職後の方が調査員として活躍しているケースも多くあります。調査区内を何度も歩いて回る必要があるため、一定の体力が必要となることは理解しておく必要があります。

責任感と守秘義務の厳守

調査事務に責任をもって最後まで取り組めることが必須条件です。途中で投げ出したり、いい加減な対応をしたりすることは許されません。また、調査で知り得た内容について、秘密を厳守できることが絶対条件です。個人情報や世帯の情報を第三者に漏らすことは法律で禁じられており、違反した場合は刑事罰の対象となります。

欠格事由と地域要件

以下に該当する方は、調査員になることができません。警察、税務、選挙に直接関係する仕事をしている方、暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない方がこれに該当します。また、多くの自治体では、その市区町村に居住している方、または通勤・通学している方を対象に募集しています。ただし、自治体によっては、近隣の市区町村に住んでいる方でも応募できる場合があります。

国勢調査員のメリットと魅力

国勢調査員として働くことには、金銭的な報酬以外にも多くのメリットがあります。

社会貢献と公的な仕事の経験

国勢調査は、国の最も重要な統計調査であり、その結果は行政施策の基礎資料として活用されます。調査員として働くことで、社会の役に立っているという実感を得られます。また、この経験は履歴書に記載できる公的な仕事の経験となり、特に統計調査員や市場調査員などの調査関連の仕事、営業職や訪問サービス業、公務員を目指す方にとっては、プラスの評価となる可能性があります。

短期間でまとまった収入

実働日数は10日前後と比較的短期間であり、その割には報酬額もまとまった金額になります。主婦や学生、定年退職後の方など、短期間で収入を得たい方には適しています。また、調査期間は約3か月間ですが、毎日働くわけではないため、他の仕事や学業との両立も可能です。

柔軟な働き方と地域とのつながり

基本的には、決められた期間内に調査活動を完了すればよいため、自分の都合に合わせて訪問時間を調整できます。ただし、世帯の在宅時間に合わせる必要があるため、完全に自由というわけではありません。また、担当地域の住民と接する機会があり、地域とのつながりを深めることができます。特に、自分が住んでいる地域を担当する場合、地域への理解が深まります。

公務災害補償制度の適用

非常勤の国家公務員であるため、調査活動中に事故や怪我をした場合、公務災害補償の対象となります。例えば、調査区内を移動中に転倒して怪我をした場合、世帯訪問中に犬に噛まれた場合、調査活動のための移動中に交通事故に遭った場合などは、公務災害として認定される可能性があります。公務災害と認定されれば、療養費用の補償、休業補償、障害補償などを受けることができます。

国勢調査員のデメリットと困難な点

一方で、国勢調査員の仕事には大変な面もあることを理解しておく必要があります。

世帯訪問における困難さ

調査員の仕事で最も大変なのは、世帯訪問の際の対応です。不在が多い世帯には何度も訪問する必要があり、時には夜間や休日の訪問も必要になります。一人暮らしの世帯や共働き世帯では、朝早く出かけて夜遅く帰宅するため、日中の訪問では不在のケースが非常に多くなっています。同じ世帯に5回、6回と訪問したという体験談もあります。

また、調査への協力を拒否する世帯や、調査員に対して厳しい態度を取る方もいます。「なぜそんなことを答えなければならないのか」「個人情報を教えたくない」「忙しいから後にして」といった反応から、中には「勝手に来るな」「二度と来るな」といった厳しい言葉を投げかけられることもあります。こうした状況に遭遇した場合、冷静さを保ち、丁寧に国勢調査の重要性と法的根拠を説明することが求められます。

オートロックマンションへの対応

近年増加しているオートロック付きの集合住宅では、建物内に入ることができず、調査票の配布や回収に苦労するケースが多くあります。エントランスで止められてしまい、各戸を訪問することができないという問題です。管理人や管理会社との調整、住民の出入りのタイミングを見計らうなど、工夫が必要です。ただし、住民の出入りのタイミングで一緒に入る場合は、不審者と間違われるリスクもあるため、必ず調査員証を見せて身分を明らかにする必要があります。

個人情報管理の重責

調査票には個人情報が記載されているため、その管理には細心の注意が必要です。紛失や漏洩があれば、法的責任を問われる可能性があります。調査票の保管方法、持ち運び時の注意、提出までの管理など、常に気を配る必要があります。また、調査で知り得た情報を家族や友人にも話してはいけないという守秘義務は、想像以上に重い責任となります。

天候の影響と活動期間

訪問活動は屋外での仕事が中心となるため、悪天候の日でも活動しなければならないことがあります。特に9月から10月は台風シーズンでもあり、天候が不安定な時期です。豪雨や強風に見舞われることもありますが、調査期間は限られているため、多少の悪天候でも活動が必要な場合があります。ただし、安全を最優先に考え、危険を感じるほどの悪天候時は無理に活動せず、天候が回復してから訪問することが大切です。

調査活動で直面するトラブルと実践的な対処法

実際の調査活動では、様々なトラブルや困難な状況に直面することがあります。ここでは、具体的な対処法を詳しく説明します。

不在世帯への効果的なアプローチ

世帯に会えないという問題は、調査員が直面する最も一般的な課題です。この問題に対処するためには、訪問する時間帯を工夫する必要があります。一般的に在宅率が高い時間帯は、平日の夕方から夜間(18時から20時頃)、土日祝日の日中などです。一方、平日の日中は共働き世帯や一人暮らしの世帯は不在のことが多いため、高齢者世帯や専業主婦(夫)がいる世帯を中心に訪問するなど、メリハリをつけると効率的です。

また、事前に案内状を投函し、在宅時間や都合の良い時間帯を記入してもらうという方法も有効です。どの世帯にいつ訪問したか、在宅だったか不在だったか、どのような対応だったかを記録をしっかりつけることで、次回の訪問計画が立てやすくなり、無駄な訪問を減らすことができます。

協力拒否や敵対的対応への冷静な対処

調査への協力拒否や敵対的な態度に遭遇した場合、まず大切なのは冷静さを保つことです。調査員として感情的にならず、丁寧に国勢調査の重要性と法的根拠を説明することが求められます。国勢調査は統計法に基づく重要な調査であり、回答は国民の義務であることを穏やかに伝えます。

個人情報保護についての懸念には、調査員には厳格な守秘義務が課されていること、統計法により個人情報は厳重に保護されること、調査票は統計作成の目的以外には使用されないことを丁寧に説明します。それでも協力が得られない場合は、無理に強要せず、指導員に報告して対応を相談します。すべての世帯から回答を得ることは現実的には困難であり、調査員個人で抱え込まないことが重要です。

インターホン対応と信頼性の確保

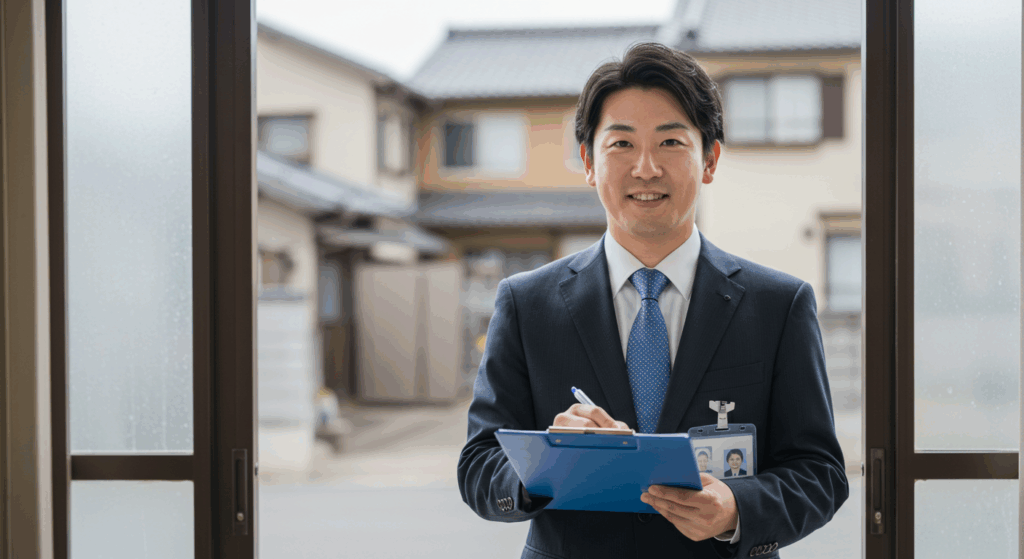

近年増加しているトラブルとして、インターホン越しに警戒され、ドアを開けてもらえないケースがあります。また、調査員を不審者や詐欺師と疑われることもあります。この問題への対処法として、まずインターホン越しであっても、はっきりと「国勢調査の調査員です」と名乗り、調査員証を持っていることを伝えます。可能であれば、インターホンのカメラに調査員証をかざして見せることも効果的です。

また、訪問前に自治体から各世帯に国勢調査実施の案内が届いているはずなので、「事前にお知らせが届いていると思いますが」と前置きすることで、正当な訪問であることを印象づけることができます。さらに、身だしなみを整え、清潔感のある服装で訪問することも大切です。自治体によっては、調査員用のベストや腕章を支給しているところもあり、これらを着用することで信頼性が高まります。

なりすまし詐欺との明確な区別

国勢調査員になりすました詐欺が発生することがあり、これが本物の調査員の活動を困難にしています。住民から「本当に調査員なのか」「詐欺ではないのか」と疑われることがあります。この問題に対処するため、調査員は必ず調査員証を携帯し、求められたらいつでも提示できるようにしておく必要があります。調査員証には、調査員の氏名、写真、任命権者(総務大臣)の記載があります。

また、国勢調査では年収や資産、銀行口座番号、クレジットカード番号などの情報を聞くことは絶対にありません。もし住民から「そういうことを聞かれた」という話があれば、それは詐欺である可能性が高いため、警察に通報するよう案内します。さらに、現金を要求することもありません。国勢調査は無料で実施されるものであり、回答のために料金が発生することは一切ないことを明確に伝えます。

記入内容の不備への効率的な対応

回収した調査票を点検する際、記入漏れや明らかな誤記を発見することがあります。この問題を防ぐためには、調査票を回収する際に、その場で簡単に内容を確認することが重要です。記入漏れや明らかな誤りがあれば、その場で訂正してもらうことで、後の手間を省くことができます。ただし、プライバシーに配慮し、調査票の内容を詳しく見すぎないようにする必要もあります。あくまでも、必須項目が記入されているか、明らかな記入ミスがないかを確認する程度にとどめます。

調査活動を効率化するための実践的なコツ

調査員の仕事を効率的に進めるためのコツをいくつか紹介します。

事前準備の徹底による効率化

担当調査区の地図をしっかり確認し、効率的な訪問ルートを計画しておきます。どの順番で世帯を訪問すれば無駄な移動が少なくなるかを考えます。また、調査区内の特徴(オートロックマンションの場所、一戸建てが多い地域など)を把握しておくことで、訪問戦略を立てやすくなります。地図上に建物の種類や特記事項をメモしておくことも有効です。

インターネット回答の積極的な推奨

インターネット回答が普及すれば、調査票の配布と回収の手間が大幅に減ります。特に、オートロックマンションなど訪問が困難な世帯には、インターネット回答を強く勧めることで、作業効率が向上します。インターネット回答の方法を分かりやすく説明できるよう、スマートフォンでの回答手順などを事前に理解しておくことが重要です。

指導員との密接な連携

困難な世帯や問題が発生した場合は、一人で抱え込まず、早めに指導員に相談します。指導員は経験豊富なため、適切なアドバイスをもらえます。特に、協力拒否の世帯や、何度訪問しても会えない世帯については、指導員と対応を協議することで、効果的な解決策が見つかることがあります。

選考プロセスと採用の実態

国勢調査員の募集と選考について、詳しく見ていきましょう。

選考方法の種類

調査員の選考は、自治体によって方法が異なります。公募による選考では、広報誌やホームページで調査員を募集し、応募者の中から選考します。応募者が多い場合は、面接や書類選考が行われることもあります。面接では、責任感、コミュニケーション能力、守秘義務を守れるかといった点が確認されます。

町内会や自治会からの推薦という方法もあります。地域の事情をよく知る町内会長などが、適任と思われる人を推薦する形です。この方法のメリットは、地域に精通した人材を確保できることです。また、過去の調査員経験者への依頼も行われます。前回の国勢調査や他の統計調査で調査員を経験し、適切に業務を遂行した方に対して、再度依頼する方法です。経験者は調査の流れを理解しているため、効率的に業務を進められます。

面接での確認事項

面接を行う自治体では、活動期間中に確実に業務を遂行できるかどうか、他の予定や仕事との両立が可能かどうかを確認します。調査期間の途中で辞められると、代替要員の確保が困難になるため、最後まで責任を持って取り組めることが重要です。また、個人情報保護の重要性を理解しているか、守秘義務を厳守できるかも重要な確認事項です。

世帯訪問時の対応能力やコミュニケーション能力も見られます。丁寧な言葉遣いができるか、トラブルが発生した時に冷静に対処できるかといった点が確認されます。体力面も考慮されることがあります。調査区内を何度も歩いて回る必要があるため、一定の体力が必要です。特に、坂道が多い地域や広範囲の調査区を担当する場合は、体力が重要な要素となります。

採用後の研修内容

調査員として採用されると、本格的な調査活動の前に研修が実施されます。説明会では、国勢調査の目的と重要性、調査員の役割と責任、調査票の記入方法と説明の仕方、個人情報保護と守秘義務、トラブル発生時の対応方法などについて詳しく説明されます。また、実践的な演習として、調査票の記入例を使った説明の練習や、世帯訪問時のロールプレイングが行われることもあります。こうした研修を通じて、調査員としての心構えと必要なスキルを身につけます。

国勢調査データの活用と調査員の社会的意義

国勢調査員として働くことの社会的意義について、改めて確認しておきましょう。

国勢調査データの多様な活用

国勢調査で得られたデータは、国や地方自治体の重要な政策立案の基礎資料となります。衆議院の小選挙区の区割りは、国勢調査の人口データに基づいて決定されます。一票の格差を是正するため、人口に応じて選挙区が見直されます。地方交付税の配分額も、国勢調査の人口データが重要な算定基準の一つとなっています。人口が多い自治体ほど、より多くの交付税が配分される仕組みです。

福祉施策の計画策定では、年齢別人口、世帯構成、住居の状況などのデータが活用されます。高齢者人口の推移を把握して介護施設の整備計画を立てたり、子育て世帯の数を把握して保育所の設置計画を立てたりします。都市計画や交通計画でも、人口分布や通勤・通学の状況などのデータが利用されます。どの地域に住宅を増やすべきか、どこに道路や鉄道を整備すべきかといった判断の根拠となります。

災害対策においても、地域ごとの人口や世帯数のデータは、避難所の設置場所や備蓄物資の量を決める際の重要な情報となります。このように、国勢調査のデータは社会のあらゆる場面で活用されており、調査員はその重要なデータ収集の最前線で働いているのです。

調査員経験のキャリアへの影響

国勢調査員の経験は、履歴書に記載できる公的な仕事の経験となります。特に、統計調査員や市場調査員など調査関連の仕事では、国勢調査員の経験は直接的に関連するスキルとして評価されます。営業職や訪問サービス業では、世帯訪問の経験やコミュニケーション能力が評価されることがあります。公務員を目指す方にとっては、公的な調査業務の経験として、志望動機や自己PRに活用できます。また、地域活動やボランティア活動に関心がある方にとっては、地域とのつながりを深める貴重な機会となります。

継続的な収入機会への可能性

令和7年(2025年)の国勢調査が終われば、次回は5年後の令和12年(2030年)になります。一度調査員を経験した方で、適切に業務を遂行した方には、次回の調査でも声がかかることがあります。経験者は調査の流れを理解しているため、自治体としても優先的に依頼したい人材です。また、経験者は初めての方に比べて効率的に業務を進められるため、より多くの調査区を担当することも可能で、結果として報酬も増えることになります。したがって、今回の調査員の仕事をしっかりと遂行することは、将来的にも継続的な収入機会につながる可能性があるのです。

募集期間と応募方法

令和7年(2025年)の国勢調査に向けた調査員の募集は、多くの自治体で既に開始されており、2024年から2025年初頭にかけて募集が行われています。ただし、自治体によって募集期間は異なり、既に募集を締め切っている地域もあります。応募方法は、市区町村の窓口に直接申し込むか、電話、郵送、またはインターネットで申し込む方法があります。詳細は、各市区町村のホームページや広報誌で確認できます。

募集人数は限られており、応募者が多い場合は選考が行われることもあります。特に、報酬が高めに設定されている地域や、調査しやすい地域(世帯数が少ない、住宅が密集しているなど)は人気が高く、競争率が上がる傾向にあります。興味のある方は、お住まいの市区町村のホームページで募集情報を早めに確認することをお勧めします。

国勢調査員バイトに関するよくある質問

税金や確定申告は必要か

国勢調査員の報酬は所得として扱われるため、一定額以上の収入がある場合は確定申告が必要になります。給与所得者の場合、年間20万円以上の副業収入があると確定申告が必要です。2調査区を担当して報酬が8万円程度の場合でも、他の副業収入と合わせて20万円を超える場合は申告が必要となります。報酬の支払い時には、自治体から支払調書が発行されますので、これを保管しておきましょう。

学生や主婦でも応募できるか

20歳以上であれば、学生や主婦の方でも応募可能です。実際に、学生や主婦、定年退職後の方など、様々な立場の方が調査員として活躍しています。ただし、調査期間中は責任を持って業務を遂行する必要があるため、学業や家事との両立が可能かどうかを事前に検討することが重要です。

担当地域は選べるか

基本的には、自治体が調査区を割り当てるため、細かい地域の指定は難しいことが多いです。ただし、自宅から通いやすい範囲の調査区が割り当てられることが一般的です。また、自宅周辺の地域を担当したくないという希望がある場合(近所の方の個人情報を知ることになるため)は、応募時に相談できる場合もあります。

車やバイクは必要か

調査区の広さや地域の特性によって異なります。都市部の住宅密集地であれば、徒歩や自転車で十分な場合が多いです。一方、郊外や農村部など世帯が点在している地域では、車やバイクがあると効率的に活動できます。ただし、必須というわけではなく、自治体によっては交通手段に応じて調査区を調整してくれる場合もあります。

調査活動に必要な費用は自己負担か

調査票や案内状などの資料は自治体から支給されます。調査員証や腕章なども支給されるため、基本的な調査用具の購入費用は不要です。ただし、調査区内の移動にかかる交通費や、雨天時の防水用品などは、報酬に含まれていると考えられます。特別な交通費が別途支給されることは一般的にはありません。

コメント