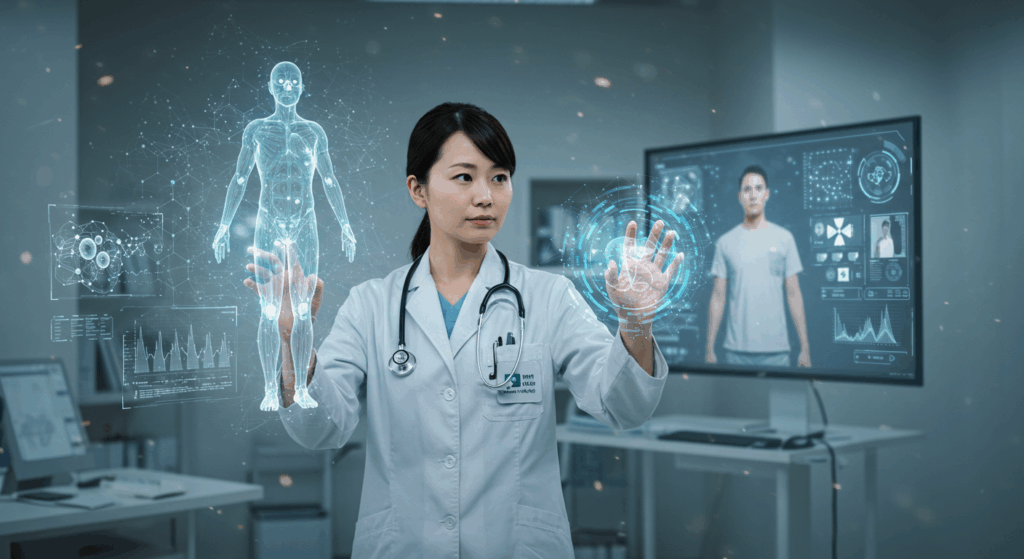

医療の世界が今、大きな変革の時を迎えています。インターネットを活用した遠隔医療と人工知能による診断支援技術が融合し、これまでの医療提供のあり方を根本から変えようとしているのです。テレメディシン AI診断支援という新しい医療の形は、単なる技術革新に留まらず、患者と医療機関の両方に大きな価値をもたらす可能性を秘めています。離島やへき地にお住まいの方でも高度な専門医療にアクセスできるようになり、多忙な現役世代の方は通院時間を削減できます。また、医療従事者にとっては業務効率が向上し、より多くの患者さんに質の高い医療を提供できる環境が整いつつあります。新型コロナウイルス感染症の流行を契機に、日本でも遠隔医療の規制が大幅に緩和され、AI技術の医療応用も急速に進んでいます。本記事では、テレメディシン AI診断支援がどのように医療現場を変えているのか、その仕組みや具体的な活用事例、そして課題や将来展望について詳しく解説していきます。

テレメディシンとは何か

テレメディシンとは、情報通信技術を活用して物理的に離れた場所から医療サービスを提供する仕組みのことを指します。厚生労働省では、映像を含む患者情報の伝送に基づいて遠隔地から診断や指示などの医療行為を行うことと定義しています。この概念には、医師と患者がビデオ通話でリアルタイムに診察を行うオンライン診療、受診すべき診療科の選択など最低限の医学的判断を伴うオンライン受診勧奨、そして個別具体的な診断を伴わない一般的な医学的助言にとどまる遠隔健康医療相談といった複数の形態が含まれています。

これらの違いは非常に重要です。なぜなら、どのカテゴリに該当するかによって規制の対象範囲や診療報酬の保険適用の可否が決まり、それが医療機関や患者にとってのメリットに直結するからです。単なる健康相談と医師による診療という行為の間には、明確な法的境界線が存在しているのです。

日本における遠隔医療の歴史的変遷

日本の遠隔医療の歴史を振り返ると、規制緩和の歴史そのものといえます。その始まりは1997年に遡ります。当時の旧厚生省が初めて遠隔診療を公式に認めましたが、その適用範囲は離島やへき地の患者、特定の慢性疾患の患者に限定され、しかも初診は原則対面という厳しい条件が付されていました。技術的な制約もあり、遠隔診療は長らく普及しない状況が続きました。

転機が訪れたのは2015年です。厚生労働省が、1997年の通知で示された条件はあくまで例示に過ぎず、医師の裁量と責任のもとであればそれ以外の患者にも遠隔診療を行って差し支えないとの事務連絡を発出しました。これは事実上の遠隔診療解禁宣言であり、多くの医療機関や企業が参入するきっかけとなりました。

そして2018年の診療報酬改定では、遠隔診療がオンライン診療と名を変え、正式に保険診療の対象となりました。しかしながら、この制度化には新たな制約も設けられました。概ね30分以内に来院できる患者に限定されるなど、本来の目的であった離島やへき地の患者に対する医療提供をむしろ困難にするという矛盾した結果を招いたのです。国がオンライン診療をあくまで対面診療の補完と位置づけていたためでした。

この膠着状態を打破したのが、2020年に始まった新型コロナウイルス感染症の世界的大流行でした。院内感染のリスクを避けるため、時限的かつ特例的な措置として初診からのオンライン診療が認められ、この流れが後の恒久的な制度化への道を開きました。1997年から2020年までの一連の経緯を見ると、日本の規制体系が技術革新に主体的に対応してきたのではなく、既存ルールの再解釈や外部からの強大な危機に対応する形で変化してきたことがわかります。

AI診断支援技術の進化

医療におけるAI活用の歴史は、コンピュータ支援診断として1960年代から70年代に始まりました。当時は胸部X線写真やマンモグラフィの濃度や輪郭を解析する基礎的な研究が行われていました。1998年には米国で初の実用的なCADシステムが米国食品医薬品局の承認を受け、臨床利用が開始されました。

この初期のCADは、医師の診断を補助するセカンドオピニオン型として位置づけられていました。医師が最終的な診断を下す前に、AIが第二の意見を提示し、見落としを防ぐ役割を担ったのです。このモデルは特にマンモグラフィの分野で普及し、2016年には米国の乳がん検診の約92%で利用されるまでになりました。

転換期は2010年代に訪れます。深層学習技術の飛躍的な進歩により、新世代のAI-CADが登場しました。これらのシステムは従来のCADを遥かに凌ぐ精度を持ち、その役割も変化しました。単なるセカンドオピニオンに留まらず、医師が画像を見る前にAIが一次的なスクリーニングを行うファーストリーダー型としての活用が始まったのです。

このAIの役割の変化は、単なる技術的な性能向上以上の意味を持ちます。セカンドオピニオン型AIが医師の結論を補助するのに対し、ファーストリーダー型AIは医師の初期の着眼点を形成します。これは臨床現場における人間とAIの協働関係を根本的に変えるものであり、医療教育や法的責任、医師の認知負荷といった新たな次元の課題を提起しています。AIは単なる道具から、診断プロセスにおける協力者へとその地位を変えつつあるのです。

テレメディシン AI診断支援を支える技術基盤

現代のテレメディシン AI診断支援を支える中核技術は、主に画像認識と自然言語処理の二つです。画像認識は機械学習、特に深層学習を用いて医療画像から病的なパターンを自動で検出する技術です。X線、CT、MRI、内視鏡画像、病理組織標本など多岐にわたる画像を対象とし、肺がんの結節、脳腫瘍、大腸ポリープといった異常を検出します。そのメカニズムは、専門医によって診断されラベル付けされた膨大な数の画像をAIに学習させ、人間では見落としがちな微細な病変の特徴を捉える能力を獲得させることにあります。

一方、自然言語処理は電子カルテや医学論文、看護記録といった非構造化テキストデータを解析し、意味のある情報を抽出する技術です。これによりAIは患者の既往歴や服薬歴を自動で要約したり、潜在的な薬物相互作用を警告したりすることが可能になります。また、診療報酬請求に必要な医療コーディングを支援する応用もあり、コーディング検索回数を70%以上削減したという報告もあります。近年では文章を生成する能力を持つ生成AIが登場し、患者データから退院サマリーの草案を自動作成するといった、より高度な文書作成支援も実現しています。

そして、これらの技術の能力を最大限に引き出す上で不可欠なのが通信インフラです。ここで決定的な役割を果たすのが第5世代移動通信システム、いわゆる5Gです。5Gは従来の4Gと比較して、主に超高速大容量、超低遅延、多数同時接続という三つの飛躍的な特徴を持ちます。

超高速大容量の特性により、4Kや8Kといった超高精細な医療画像や動画データを瞬時に伝送できます。これは皮膚科の患部画像や病理組織のデジタル画像など、詳細な観察が必要な分野での遠隔診断の質を対面と遜色ないレベルにまで引き上げます。超低遅延の特性は、通信のタイムラグを4Gの10分の1である1ミリ秒程度まで短縮できます。この特性が遠隔医療に質的な変革をもたらします。専門医が遠隔地から若手医師の内視鏡操作や超音波検査をリアルタイムで指導したり、走行中の救急車から送られてくる患者のバイタルデータや高精細映像を基に病院側が即座に指示を出したりすることが可能になります。

多数同時接続の能力は、1平方キロメートルあたり100万台のデバイスを同時に接続できるため、将来的に普及が見込まれる多数のIoT医療機器やウェアラブルデバイスからのデータを常時収集し監視する基盤となります。5Gの低遅延性は単なる速度向上ではなく、リアルタイムでの遠隔制御や精密な指導を安全かつ実用的に行うことを可能にする質的変化なのです。これにより遠隔医療は、画像を送信して後日読影を依頼するといった非同期型のモデルから、遠隔地の医師同士がリアルタイムで協力して一つの手技を行う同期協働型のモデルへと進化します。

AI問診による外来診療の変革

医療機関における患者との最初の接点である問診は、AIの導入によって劇的に変貌を遂げています。従来のプロセスでは、患者は来院後に紙の問診票に記入し、看護師がその内容を確認しながら電子カルテに手作業で転記するという流れが一般的でした。この方法は患者に20分から30分の待ち時間を発生させるだけでなく、転記ミスによる医療安全上のリスクや看護師や医師の業務負担増大といった課題を抱えていました。

AI問診システムは、このプロセスを根本から覆します。患者は来院前あるいは待合室で自身のスマートフォンやタブレットを用い、AIとの対話形式で症状などを入力します。AIは患者の回答に応じて関連する質問を自動で深掘りし、構造化された質の高い問診データを作成します。このデータはシームレスに電子カルテシステムと連携され、医師は診察開始時にはすでに詳細な情報を手元に持つことができます。

導入効果は多岐にわたります。外来の待ち時間が20分短縮されたという報告もあります。看護師による問診時間が約10分であったのに対し、AI問診では約6分に短縮され、看護師の配置を削減できた事例もあります。また医師にとっても、カルテへの転記作業がワンクリックで完了するため、文書作成業務の負担が大幅に軽減されます。さらにAIが収集した詳細な情報に基づき、緊急度の高い患者を適切にトリアージすることが可能となり、医療の質の向上にも貢献しています。このようにAI問診は外来診療の入り口をデジタル化し自動化することで、患者体験と医療従事者の業務効率を同時に改善する強力なソリューションとなっています。

画像診断におけるAIの活躍

AI、特に画像認識技術は、専門医の眼が重要な役割を果たす診断領域においてその能力を拡張し、時には凌駕するほどの成果を上げています。放射線科や内視鏡領域では、内視鏡診断支援AIが大腸ポリープの検出を支援し、腺腫発見率を12ポイント向上させ、見逃し率を42%から22%へとほぼ半減させた実績があります。また胸部X線やCT画像を対象としたAIは、異常が疑われる領域をヒートマップで可視化することで、読影時の見落としリスクを低減します。ポリープの良性悪性をわずか0.3秒で判定し、診断の迅速化に貢献しているシステムも開発されています。

皮膚科領域においてもテレメディシン AI診断支援の活用が進んでいます。AIモデルがアトピー性皮膚炎の評価に用いられる皮膚の微細構造画像を解析し、汗腺の数や汗の量をミクロン単位で計測します。熟練の専門医でも30分を要するこの作業を、AIはわずか数秒で、かつ専門医を上回る精度で実行します。また皮膚がんの診断支援においては、ダーモスコープで撮影した画像から悪性所見を検出するAIも開発されており、早期発見に繋がることが期待されています。

病理診断領域は、専門医の絶対数が不足している深刻な課題を抱える分野であり、AIによる変革のインパクトが特に大きいといえます。クラウドベースのデジタル病理支援ソリューションは、この課題に対する画期的な解決策を提示しています。従来、診断にはガラス標本を物理的に郵送する必要があり、結果が得られるまでに1週間から3週間を要していました。これらのシステムは、このプロセスをデジタル化します。ガラス標本を高速スキャナでデジタル画像に変換し、クラウド上でAIが解析することで、診断にかかる時間が約1分へと劇的に短縮され、遠隔地にいる病理医との即時コンサルテーションが可能となりました。

これらの事例に共通するのは、AIが単に作業を高速化するだけでなく、診断の客観性と定量性を高めている点です。従来は赤みの強さといった主観的な指標で評価されていた病態を、AIは発汗滴の数と大きさという客観的な数値データとして提供できます。同様に肺疾患評価AIは、医師による主観評価のばらつきを25%から8%にまで低減させました。このようにAIは医療における評価基準を定性的なものから定量的なものへと転換させています。この変化は治療効果の客観的な追跡、臨床試験における信頼性の高い評価指標の確立、そして将来的には成果に基づいた医療費支払いモデルの実現に向けた重要な布石となります。

生成AIがもたらす医療文書作成の革新

近年急速に発展している生成AIは、医療分野においても新たな応用領域を切り拓いています。その主な活用例は、医師の最大の負担の一つである文書作成業務の自動化と、革新的な医療教育です。文書作成の自動化においては、生成AIサービスが電子カルテ内の膨大な診療情報をAIが読み解き、退院時サマリーの草案を自動で生成します。医師はAIが作成した下書きを修正し加筆するだけで済むため、文書作成にかかる時間が大幅に短縮されます。

また診察中の医師と患者の会話をリアルタイムで音声認識し、その内容をSOAP形式のカルテ原稿として自動生成するシステムもあります。これらの技術は医師を煩雑な事務作業から解放し、より多くの時間を患者との対話や治療そのものに充てることを可能にします。医療教育の分野では、生成AIを用いて作られたAI患者が注目されています。これは医学生や若手医師が問診のトレーニングを行うための対話型シミュレーションツールです。

AI患者は実際の患者のように症状や感情をリアルに表現し、学習者の質問に対して自然な応答を返します。さらに対話終了後には、質問の仕方や共感の示し方といったコミュニケーションスキルについて、AIが客観的なフィードバックを提供します。時間や場所を選ばず何度でも繰り返し実践的なトレーニングを行えるため、特に働き方改革で教育時間が限られる現代の医療現場において、極めて有効な教育ツールとなり得ます。

プレシジョンメディシンとゲノム解析への貢献

テレメディシン AI診断支援の応用は、画像診断や文書作成に留まりません。個々の患者の遺伝子情報やライフスタイルに合わせて最適な治療法を選択するプレシジョンメディシン、特にその中核であるがんゲノム医療の分野で、AIは不可欠な役割を担いつつあります。がんゲノム医療では、患者のがん組織から遺伝子情報を網羅的に解析し、特定の遺伝子変異に対応する分子標的薬を探し出します。

しかしながら、その判断の根拠となる医学論文は、がん分野だけでも年間20万本以上という膨大なペースで発表されており、人間の医師がすべてを把握することは物理的に不可能です。ここにAIの力が発揮されます。患者のゲノム情報と最新の医学論文データベースをAIが照合し、治療薬の候補となりうる遺伝子変異とそれに関連する論文を自動で抽出する技術が開発されています。このAIの活用により、専門家チームが治療方針を検討するために要する時間が半分以下に短縮されるという成果が報告されています。

AIを用いて患者の遺伝子プロファイルと臨床試験情報をマッチングさせ、最適な治験への参加を支援するサービスも提供されています。ここでのAIの役割は、単なるデータ検索ではありません。一人の患者の膨大なゲノムデータという個の情報と、世界中で日々蓄積される医学研究という全の情報を結びつけ、意味のある知見を統合し合成することにあります。人間の認知能力がボトルネックとなっていたプレシジョンメディシンの実現において、AIはそのボトルネックを解消し、個別化医療を加速させるための強力なエンジンとして機能しているのです。

テレメディシン AI診断支援がもたらす価値

テレメディシン AI診断支援は、医療に関わるすべてのステークホルダーに具体的な価値をもたらします。患者にとっての最大のメリットは、医療アクセスにおける物理的かつ時間的制約からの解放です。通院にかかる移動時間や交通費、そして待合室での待ち時間が不要になります。これは離島やへき地に住む人々、身体的な制約から外出が困難な高齢者や障害者、あるいは多忙な現役世代にとって、質の高い医療へのアクセスを容易にします。また院内での滞在時間が短縮されることで、病院内での感染症リスクを低減できるという安全上の利点も大きいといえます。

医療提供者にとっての最大の利点は、業務効率の向上です。AI問診や文書作成支援AIは、医師や看護師を煩雑な事務作業から解放し、より専門的な業務に集中させます。遠隔画像診断を利用すれば、院内に専門医が不在でも外部の専門医に読影を依頼でき、院内のリソースを最適化できます。これにより医療従事者の労働時間短縮や負担軽減が期待できます。また遠隔での勤務が可能になることで、育児や介護などで離職していた医師の復職を促すなど、より柔軟な働き方を実現する可能性も秘めています。

医療システム全体にとっては、遠隔医療が特に生活習慣病などの慢性疾患管理において継続的なフォローアップを容易にし、重症化予防に貢献します。また専門医が都市部に偏在するという医療格差の問題に対し、遠隔地にいながら専門医の診断を受けられるようにすることで、地域全体の医療の質を底上げすることができます。AIによる早期発見や早期治療の促進は、長期的には医療費の抑制にも繋がる可能性があります。

導入における課題と障壁

多くの利点がある一方で、導入と普及には数多くの障壁が存在します。遠隔医療の最も根本的な制約は、触診、聴診、打診といった身体的な診察行為ができないことです。画面越しの視診と問診だけでは得られる情報に限りがあり、正確な診断が困難なケースも多くあります。そのため緊急性の高い症状や初診の患者、重篤な疾患の診断には不向きであり、適用できる疾患はある程度限定されるのが現状です。

技術的なインフラの面でも課題があります。遠隔医療の利用には、患者と医療機関の双方に安定したインターネット環境と、スマートフォンやPCを操作するための一定のITリテラシーが求められます。特に高齢者などデジタル機器の操作に不慣れな層にとっては、これが大きな利用障壁となります。このデジタルデバイドが、かえって医療へのアクセス格差を助長する危険性も指摘されています。また遠隔手術支援のようなクリティカルな応用においては、通信の途絶やシステムの故障が患者の生命に直結するリスクとなり、システムの信頼性確保が絶対的な要件となります。

財政的なハードルも存在します。高度なAI診断支援システムや医療ロボットの導入には多額の初期投資が必要となります。高性能な手術支援ロボットの中には1億円を超えるものもあり、さらに年間数千万円単位の維持費がかかる場合もあります。これらの高額なコストに対し、診療報酬制度が十分に対応していない場合、医療機関が導入を躊躇する要因となります。

データとAI特有の課題も見逃せません。AIモデルの性能は学習に用いたデータの質と量に完全に依存します。特定の集団に偏ったデータで学習させたAIは、異なる集団に対して誤った判断を下すアルゴリズムバイアスの問題を抱えます。また患者の生活環境や撮影条件の違いによって画像の品質にばらつきが生じ、AIの判断精度に影響を与える可能性もあります。

ヒューマンファクターへの配慮

最先端の技術を導入しても、それを使う人間が適応できなければ意味をなしません。テクノロジーの導入は院内の文化やワークフローの変革を伴います。医療スタッフは新しいシステムの使い方を習得する必要があり、それに合わせた業務プロセスの再設計が不可欠です。患者側にとっても、特に高齢者にとっては、システムのインターフェースが直感的で使いやすいものでなければ利用は進みません。

そして最も重要なのが信頼の構築です。患者はテクノロジーを介した医療に安心感を抱ける必要があり、医師はAIの提示する結果を鵜呑みにするのではなく、その能力と限界を正しく理解した上で、最終的な判断を下すための信頼できる協力者として受け入れる必要があります。これらの利点と課題を総合的に考察すると、未来の医療が完全にオンラインに移行するとは考えにくいといえます。

遠隔医療の利便性と対面診療の診断情報の豊富さはトレードオフの関係にあります。このトレードオフを乗り越えるための現実的な解は、両者を戦略的に組み合わせるハイブリッド型ケアモデルの構築です。例えば初診はAI問診で情報を収集し、軽微な症状であればオンラインで診療、より詳細な診察が必要な場合は対面診療へ誘導し、その後の経過観察は再びオンラインで行う、といった新たな患者ジャーニーを設計することが求められます。医療提供者は単にツールを導入するだけでなく、このハイブリッドモデルをいかに最適にデザインできるかが今後の競争力を左右するでしょう。

規制と倫理の枠組み

日本におけるテレメディシン AI診断支援の導入は、厚生労働省と医薬品医療機器総合機構が定める規制の枠組みの中で進められます。厚生労働省のオンライン診療の適切な実施に関する指針では、いくつかの重要な原則が示されています。まずオンライン診療は対面診療と適切に組み合わせることが基本であり、原則として日頃から患者を診ているかかりつけ医が実施すべきとされています。通信手段はリアルタイムの視覚と聴覚情報が得られるビデオ通話が基本とされます。

また医師の一方的な都合で行うことは禁じられており、患者の希望と双方の合意に基づき、疾患名や治療内容、緊急時の対応などを明記した診療計画を作成する必要があります。医薬品の処方に関しても、特に初診の場合は安全管理が必要な薬品や麻薬、向精神薬の処方が禁止されるなど、厳格なルールが定められています。

AI診断支援ソフトウェアなどは、医薬品医療機器等法上、プログラム医療機器として扱われます。これらのソフトウェアは物理的な医療機器と同様に、その機能不全が患者に与えるリスクの度合いに応じてクラス分類され、その分類に応じた承認や認証プロセスを経る必要があります。診断や治療に用いるための指標や画像を作成するプログラムや、治療計画の決定を支援するプログラムがこれに該当します。承認審査においては、その臨床的意義、アルゴリズムの妥当性、性能評価の科学的根拠などが評価されます。

国際的な比較対象として、米国食品医薬品局のアプローチは日本の規制体系を理解する上で重要な示唆を与えます。米国ではAIや機械学習搭載医療機器の特性に合わせた革新的な規制フレームワークを構築しています。AI搭載機器を一度承認されたら固定的なものとは見なさず、その設計や開発から市販後の性能監視、そして廃棄に至るまでの全ライフサイクルを通じて管理するという包括的なアプローチを提唱しています。

特に革新的なのが、事前変更管理計画という制度です。これはAIモデルが実世界のデータから学習し、継続的に進化し改善されるという特性に対応するためのものです。製造業者は最初の販売承認申請時に、将来的に行う予定のあるAIモデルの変更の範囲と、その変更が妥当であることを検証し確認するためのプロトコルを事前に提出し、承認を得ることができます。この計画で承認された範囲内での変更であれば、その都度新たな承認申請を行うことなく、迅速にソフトウェアをアップデートすることが可能となります。

日本の規制が既存のハードウェア医療機器の規制体系をソフトウェアに適用する形であるのに対し、米国の制度はAIソフトウェアが動的で進化し続けるという本質的な特性を正面から受け止め、そのために考案された全く新しい規制ツールです。この思想的な違いは、規制のあり方における根本的な哲学の差を示しています。米国のアプローチがソフトウェア開発の特性である迅速な反復改善を促進するよう設計されているのに対し、日本の現行アプローチは安全性は確保されるものの、適応的なAIの開発者にとっては時間とコストの負担が大きく、イノベーションの速度を鈍化させる可能性があります。

倫理的課題への対応

技術と規制が整備されても、社会的な信頼を得るためには倫理的な課題への対応が不可欠です。アルゴリズムバイアスの問題は深刻です。AIモデルは学習に用いたデータに含まれる偏りをそのまま学習し増幅してしまう危険性があります。主に特定の人種の患者のデータで学習した診断支援AIが、異なる人種の患者に対しては精度が低下するといった事例が報告されています。このようなバイアスは医療格差をさらに深刻化させる恐れがあるため、開発段階で多様な人種、性別、年齢層を代表するデータセットを使用することや、市販後も定期的にバイアス監査を行うことが極めて重要となります。

説明責任と法的責任の問題も複雑です。AIが診断支援に関与した結果、誤診が生じた場合、その責任は誰が負うのでしょうか。AIをツールとして使用した医師か、そのシステムを導入した病院か、あるいは開発した企業か。この問題に関する法整備はまだ発展途上ですが、現時点での一般的な考え方は、AIはあくまで医師の判断を支援するツールであり、最終的な診断責任は医師が負うというものです。しかしAIの自律性が高まるにつれて、この責任分担はより複雑な議論となるでしょう。

プライバシーとセキュリティの確保も重要な課題です。遠隔医療やAIシステムが扱う患者の診療情報は、個人情報保護法において要配慮個人情報と定義され、最も厳格な保護が求められる情報です。これらの情報が漏洩した場合の被害は甚大であるため、通信の暗号化、厳格なアクセス管理、国内外のデータ保護法規の遵守といった高度なセキュリティ対策が必須となります。

統合デジタルヘルスの未来

テレメディシン AI診断支援の進化は今後さらに加速し、医療のあり方を根底から変えていくと予測されます。注目すべきトレンドは個別の技術の深化だけでなく、それらの統合です。将来的にはウェアラブルデバイスや家庭用IoTセンサーが患者のバイタルサインや生活習慣データを24時間365日収集し続けます。これらの膨大なリアルタイムデータはクラウドに集約され、AIが常時解析を行います。

AIは個人のゲノム情報や過去の診療記録とこれらのデータを統合し、疾患の兆候を人間が自覚するよりも遥かに早い段階で検知しアラートを発します。これにより医療は発症後の治療から発症前の予測と予防へと大きく舵を切ることになるでしょう。生成AIの役割もさらに拡大します。患者からの自然な言葉での問い合わせに24時間対応するAIコンシェルジュ、個々の患者の理解度に合わせた治療説明を自動生成するシステム、そして最新の研究成果を基に医師の臨床的疑問に即座に答えるナレッジエンジンなど、医療コミュニケーションのあらゆる側面に浸透していくと考えられます。

最終的に目指されるのは、テレメディシンやAI医療といった個別のカテゴリが意識されなくなる未来です。これらのテクノロジーは聴診器や血圧計のように、医療における標準的なツールとして臨床現場に溶け込み、対面診療と遠隔診療、人間による判断とAIによる支援が、患者の状態に応じて最も適切な形でシームレスに提供される統合デジタルヘルスの時代が到来するでしょう。

各ステークホルダーへの提言

この大きな変革の波を乗りこなし未来の医療を実現するためには、各ステークホルダーが果たすべき役割があります。医療機関にとっては、個別のAIツールや遠隔診療システムを場当たり的に導入するのではなく、病院全体の将来像を見据えた包括的なデジタルトランスフォーメーション戦略を策定することが重要です。安定した院内ネットワーク、特にセキュリティと信頼性が担保された次世代通信インフラを、単なるコストではなく医療の質と安全を支える基幹インフラとして戦略的に投資することが求められます。

新技術の導入効果を最大化するためには、既存の業務プロセスを根本から見直す必要があります。AI問診の導入に合わせて外来の受付フローを変更するなど、テクノロジーを前提としたワークフローの再設計が不可欠です。同時に職員に対する継続的なトレーニングと、変化に対する組織文化の醸成に注力すべきです。テクノロジー開発企業にとっては、優れた技術を持つだけでは不十分です。開発の初期段階から医師や看護師といった臨床現場のユーザーを巻き込み、実際のワークフローに適合し真の課題を解決する製品を共同で開発するアプローチが成功の鍵となります。

AIモデルの性能、学習に用いたデータの特性、そして技術的な限界について、医療機関や規制当局に対して最大限の透明性を持って情報開示することが、長期的な信頼関係の構築に繋がります。開発の早い段階から規制当局と対話し、規制要件や承認プロセスの見通しについて助言を求めるべきです。政策立案者や規制当局にとっては、AIのように急速に進化する技術に対して、静的な規制体系は足枷となり得ます。安全性を確保しつつイノベーションを促進するために、技術の動的な性質を許容する新たな規制モデルの導入を検討すべきです。

AI支援医療における法的責任の所在を明確化するための法整備や、アルゴリズムの公平性を担保するためのガイドライン策定を急ぐ必要があります。高品質なAIを開発し検証するためには、大規模で質の高い医療データが不可欠です。医療機関を横断したデータの標準化と、プライバシーを保護した上での安全なデータ共有と利活用を促進するための国家的な基盤整備が急務です。これにより日本の医療データが国際的な競争力を持つ資産となり、次世代の医療イノベーションを牽引する土壌が育まれます。

まとめ

テレメディシン AI診断支援は、単なる技術トレンドではなく、医療提供体制における根本的なパラダイムシフトを引き起こしています。遠隔医療とAI技術の融合により、患者は時間や場所の制約を超えて質の高い医療にアクセスでき、医療従事者は効率的に業務を行い、医療システム全体としては格差の解消と質の向上を実現できる可能性が広がっています。日本においても新型コロナウイルス感染症を契機とした規制緩和により、オンライン診療が急速に普及し、AI診断支援技術も画像診断、問診、文書作成、ゲノム解析など多岐にわたる分野で実用化が進んでいます。

5Gに代表される通信インフラの進化は、リアルタイム性の高い遠隔医療を可能にし、医療の同期協働型モデルへの転換を加速させています。一方で臨床的な限界、デジタルデバイド、高額な導入コスト、アルゴリズムバイアス、法的責任の所在といった課題も山積しており、これらに対する包括的な対応が求められています。規制面では日本と米国のアプローチに思想的な違いがあり、動的に進化するAI技術に対してどのように規制の柔軟性と安全性を両立させるかが今後の重要な論点となります。

倫理的な観点からは、データの偏りによるバイアスの排除、透明性の確保、患者プライバシーの保護が不可欠です。未来の医療は完全にオンラインに移行するのではなく、対面診療と遠隔診療、人間の判断とAIの支援が最適に組み合わされたハイブリッド型ケアモデルが主流になると考えられます。医療機関、テクノロジー開発企業、政策立案者それぞれが戦略的に行動し協力することで、テレメディシン AI診断支援が持つ可能性を最大限に引き出し、すべての人々に質の高い医療を提供できる持続可能な医療システムを構築できるでしょう。医療のデジタル変革は既に始まっており、私たちはその歴史的転換期の真っただ中にいるのです。

コメント