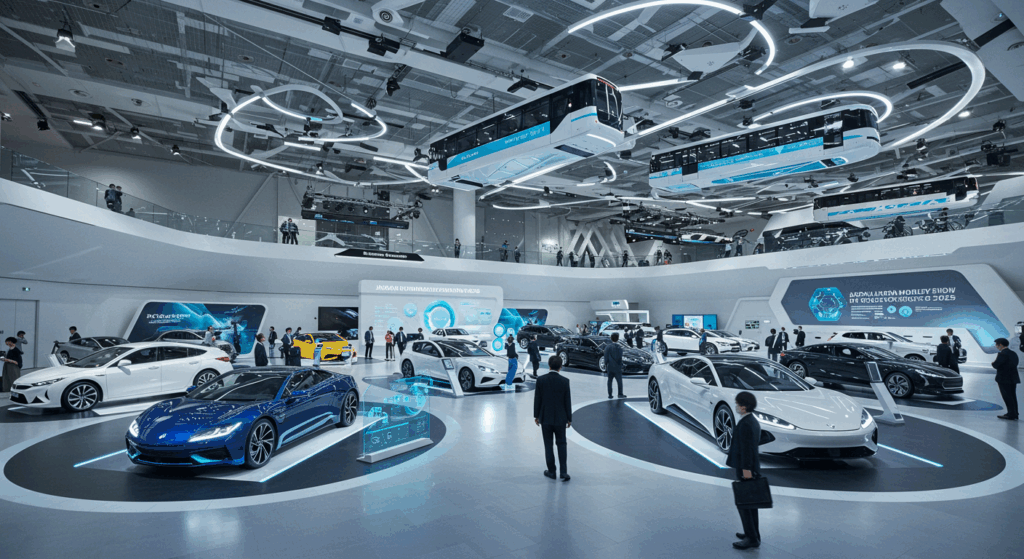

2025年に開催されたJapan Mobility Show(JMS 2025)において、本田技研工業(ホンダ)は単なる新型車の展示に留まらない、壮大なビジョンを世界に向けて発信しました。このモビリティショーでのホンダの出展は、自動車メーカーという枠を超えた包括的なモビリティカンパニーとしての姿勢を鮮明にする、極めて戦略的な取り組みとなっています。従来のモーターショーの概念を完全に刷新し、陸上の四輪・二輪車から、海を渡る船外機、大空を飛ぶプライベートジェット、さらには宇宙空間へと到達するロケットまで、あらゆる領域のモビリティを一堂に集めた展示は、ホンダが掲げる「The Power of Dreams(夢の力)」というブランドスローガンを体現するものです。特に注目すべきは、次世代電気自動車「Honda 0シリーズ」の新型SUVプロトタイプをはじめとする4つのワールドプレミアモデルの発表であり、これらは電動化時代におけるホンダの明確な方向性を示しています。本記事では、Japan Mobility Show 2025で発表されたホンダの革新的な取り組みを詳細に解説し、同社が描く未来のモビリティエコシステムの全体像に迫ります。

ホンダが描く未来のモビリティビジョン

Japan Mobility Show 2025におけるホンダのブース全体を貫くコンセプトは、「夢の力が生み出した『陸・海・空』の幅広いモビリティ」です。このコンセプトは単なるマーケティングメッセージではなく、ホンダの事業戦略そのものを表現しています。展示会場には、日常の移動手段である自動車やオートバイはもちろん、マリンレジャーを支える船外機、ビジネスジェットとして高い評価を得ているHondaJet、そして人類の最後のフロンティアである宇宙へと挑戦するサステナブルロケットまでが並びます。

ホンダはこの多領域にわたるアプローチを、「Transcend(超越)」と「Augment(拡張)」という2つの価値提案で整理しています。Transcendとは、時間や空間、物理的な制約から人々を解放する価値を意味します。大陸間の距離を短縮するHondaJet、身体的制約を超えて自由な移動を可能にするパーソナルモビリティ、そして地球の重力から解放されるロケットは、いずれもこの思想を体現しています。一方のAugmentは、人間の能力や可能性を拡張する価値であり、日常の移動に新たな刺激と喜びをもたらす小型EVや、レクリエーションの領域を新たな高みへと引き上げる電動マウンテンバイクが該当します。

この哲学的フレームワークは、一見すると無関係に見える製品群に一貫した物語を与える役割を果たしています。自動車業界が電動化への急速なシフトという大きな圧力に直面する中、ホンダはこの思想を軸として、自社の多角化戦略を正当化し、幅広い分野への研究開発投資を説明しています。パワーユニット技術を核とした専門性こそが、多領域での事業展開を可能にする強みであるという主張は説得力を持ち、単なる自動車メーカーから包括的なモビリティソリューションプロバイダーへの転換を明確に示しています。

Honda 0シリーズが切り拓く電動化の新時代

Japan Mobility Show 2025における最大の目玉は、次世代電気自動車「Honda 0シリーズ」の展開です。このシリーズは、ホンダが電動化時代におけるブランドアイデンティティを再構築するための中核プロジェクトであり、今回のショーでは新型SUVプロトタイプがワールドプレミアとして発表されました。このSUVモデルは、0シリーズが掲げる価値をより幅広い顧客層に届けるための戦略的量販モデルとして位置づけられており、グローバル市場での競争力を高める重要な役割を担います。

Honda 0シリーズは、「Thin, Light, and Wise(薄い、軽い、賢い)」という3つの開発思想を核としています。この思想は、現在の電気自動車市場における主流である大型化・重量化・大容量バッテリー化という潮流に対する、ホンダからの明確なアンチテーゼとなっています。Thin(薄い)という要素は、フラットなバッテリーパックと床下設計により、低全高で空力性能に優れたフォルムと広々とした室内空間を両立させることを意味します。従来の電気自動車は大容量バッテリーを搭載するために車高が高くなりがちでしたが、ホンダは独自の設計思想により、この課題を克服しようとしています。

Light(軽い)という開発方針は、ホンダが長年モータースポーツで培ってきた軽量化技術を最大限に活用したものです。Formula 1などのレース活動で蓄積された知見を市販車に応用し、軽快な走りと優れた電費性能を追求しています。電気自動車は一般的にバッテリーの重量により車両重量が増加する傾向にありますが、ホンダは高効率パワートレインと徹底的な軽量化により、この課題に対処しています。重量の削減は単に走行性能の向上だけでなく、航続距離の延長やタイヤの摩耗軽減など、多方面でのメリットをもたらします。

Wise(賢い)という概念は、ソフトウェア・デファインド・ビークル(SDV)の実現を目指すものです。人型ロボット「ASIMO」の開発で培ったOS技術の知見を活用し、AIを搭載したビークルOS(Vehicle Operating System)がユーザーの好みや運転状況を学習します。これにより、ドライバー一人ひとりに最適化されたドライビング体験を提供することが可能になります。従来の自動車が機械的な設定の組み合わせであったのに対し、Honda 0シリーズは学習し進化し続ける知能を持った移動体へと変貌します。

シリーズのラインナップとしては、フラッグシップとなる「SALOON(サルーン)」と市販第一弾となる「SUV」のプロトタイプが日本初公開されました。これらはいずれも2026年のグローバル市場導入が予定されており、ホンダの電動化戦略における重要なマイルストーンとなります。SALOONはセダンタイプのプレミアムモデルとして、ホンダの技術力とデザイン性を最大限に表現したフラッグシップに位置づけられています。一方、SUVモデルは世界的に需要の高いSUVセグメントにおいて、0シリーズの技術を実用的なパッケージで提供する戦略的モデルです。

Honda 0シリーズは、かつてホンダが「マン・マキシマム、メカ・ミニマム」という思想で空間効率を追求し、VTECエンジンで走る楽しさを提供してきた歴史的強みを、電動化という新たなパラダイムでいかに再解釈するかという問いへの答えでもあります。単なる航続距離や直線加速性能の数値競争ではなく、効率性、空間性、そして運転体験の質という、よりホンダらしい価値基準での差別化を図る試みは、電気自動車市場におけるホンダの独自性を確立する上で極めて重要な意味を持ちます。

地域に根差したコンパクトEV戦略の展開

グローバル市場を視野に入れたHonda 0シリーズと並行して、ホンダはより現実的で地域特性に応じたコンパクトEV戦略も積極的に推進しています。Japan Mobility Show 2025では、四輪小型EVプロトタイプがワールドプレミアとして発表されました。このモデルは、ホンダらしい遊び心に満ちた設計思想のもとで開発され、日常の移動に新たな刺激と高揚感をもたらすことを目的としています。

重要なポイントは、このプロトタイプが単なるコンセプトカーではなく、実際の市場投入を強く意識した開発段階にあるという事実です。すでに日本国内はもちろん、英国やアジア諸国といった小型車需要の高い市場において、実走行試験が重ねられています。これは、机上の理論ではなく、実際の道路環境や使用条件を考慮した現実的な開発が進んでいることを示しています。航続距離よりも運転の楽しさ、いわゆる「Fun to Drive」を重視したコンセプトは、ホンダの DNA を色濃く反映しています。

このコンパクトEVプロトタイプとともに展示されるのが、最近発売された軽電気自動車「N-ONE e:」です。このモデルは、ホンダの乗用車の原点である「N360」のデザイン思想と実用性を現代的に解釈したものであり、日本の都市環境における理想的なEVのあり方を追求しています。狭い道路が多く、駐車スペースが限られた日本の都市部において、軽自動車規格の電気自動車は極めて合理的な選択肢となります。N-ONE e:は、レトロなデザインと最新の電動化技術を融合させることで、懐かしさと新しさを同時に提供するユニークな存在です。

ホンダのこのデュアルトラック戦略は、2025年5月に発表された事業方針説明会で示された「四輪電動化戦略の軌道修正」を明確に反映しています。従来のように画一的なグローバルプラットフォームをすべての市場に展開するのではなく、地域ごとの特性やニーズに最適化されたソリューションを提供するという、より柔軟で現実的なアプローチへの転換です。北米市場で好まれる大型SUVと、日本や欧州の都市部で求められるコンパクトカーでは、理想とされる電気自動車の姿は全く異なります。

この戦略は、市場ニーズに合わない電気自動車を開発・生産するリスクを大幅に低減します。また、ホンダが長年にわたって培ってきた小型車セグメントにおける深い専門知識と技術力を最大限に活用できるという利点もあります。特に日本市場においては、軽自動車という独自のカテゴリーでの強みを持つホンダにとって、N-ONE e:のような製品は電動化時代における競争優位性を維持する上で重要な役割を果たします。さらに、開発コストや生産効率の面でも、地域特化型のモデルは合理的であり、より収益性の高い事業モデルの構築が可能になります。

ハイブリッド技術の進化と復活したプレリュード

電動化へのシフトを加速させる一方で、ホンダはハイブリッド技術の持続的な発展と、内燃機関がもたらす運転の喜びを追求し続ける姿勢も鮮明にしています。Japan Mobility Show 2025のステージで大きな注目を集めたのが、伝説的な名車として知られる「PRELUDE(プレリュード)」の復活です。このモデルは1980年代から1990年代にかけてスポーツクーペとして高い人気を誇り、多くのファンの記憶に残る存在でした。

復活したプレリュードが純粋な電気自動車ではなく、進化した独自のハイブリッドシステム「e:HEV」を搭載する「スペシャリティスポーツ」として登場したことは、極めて重要な戦略的意味を持ちます。これは、ホンダが中期的な視点において、特にドライビングフィールが最重要視されるエンスージアスト向け車両において、高性能ハイブリッドが重要な役割を担い続けると考えていることの明確な表明です。多くの自動車メーカーが電気自動車へと急速にシフトする中、ホンダはハイブリッド技術の可能性を信じ、その進化に投資を続けています。

プレリュードe:HEVは、事業方針説明会で掲げられた「ハイブリッド戦略の強化」と完全に符合する製品です。このモデルは、まだ完全な電気自動車への移行に踏み切れない顧客層にとって、技術的にも感情的にも魅力的な橋渡しとなる存在です。多くの電気自動車が直線での加速性能では内燃機関車を上回る一方で、その重量やフィーリングの特性から、最高のガソリンスポーツカーが持つような繊細なハンドリングや官能的なエンゲージメントに欠けるという指摘も少なくありません。

ホンダのe:HEVシステムは、エンジンとモーターを状況に応じて最適に使い分けることで、燃費性能と運転の楽しさを高次元で両立させる技術です。低速域ではモーターの即応性を活かしたスムーズな加速を実現し、高速走行ではエンジンの効率的な運転により優れた燃費を達成します。また、回生ブレーキによるエネルギー回収も効率的に行われ、環境性能と動力性能が調和しています。プレリュードにこのシステムを搭載することで、スポーツ走行における楽しさを損なうことなく、現代的な環境性能を実現しています。

プレリュードの復活は、電気自動車のコモディティ化(画一化)に対するホンダの戦略的なヘッジ(リスク回避策)とも解釈できます。ホンダは、プレリュードe:HEVを「操る喜び」の頂点として位置づけることで、単なる性能数値の競争から一線を画し、パフォーマンスの質こそが重要であると主張しています。最高出力や最大トルクといった数値だけでなく、アクセルレスポンスの線形性、ステアリングのフィードバック、シフトフィールなど、運転における総合的な質の高さを追求する姿勢は、エンジニアリングの魂を大切にするホンダらしいアプローチです。

また、プレリュードは現在の自動車業界における一つの重要な問いかけでもあります。それは、「電動化は手段であって目的ではない」というメッセージです。環境負荷の低減や持続可能な社会の実現という目的のために、電動化は有効な手段の一つですが、それが唯一の解ではありません。高効率なハイブリッドシステムもまた、現実的で有効なソリューションであり、特に電力インフラが十分に整備されていない地域や、長距離移動が多いユーザーにとっては、むしろ合理的な選択肢となり得ます。

二輪事業における電動化と伝統の継承

ホンダの二輪事業においても、四輪と同様に未来志向のコンセプトと現実的な市場投入という両輪の戦略が展開されています。Japan Mobility Show 2025では、二輪EVコンセプトモデルがワールドプレミアとして発表されました。このモデルは、既成概念にとらわれない新しいアプローチによって開発されたとされており、既存の電動スクーターとは一線を画す、全く新しいカテゴリーの電動二輪車である可能性が示唆されています。

モーターサイクルの魅力は、内燃機関がもたらす音、振動、鼓動感といった、極めてアナログで官能的な要素と深く結びついています。エンジンの回転が上昇していく際の咆哮、スロットルを開けた瞬間に伝わる鼓動、シフトチェンジの際の機械的なフィードバックなど、これらの感覚的な要素がライダーと機械を一体化させる重要な役割を果たしています。多くの既存の電動モーターサイクルは技術的には優れていても、この魂の部分が欠けており、無味乾燥な移動機械と感じられることが課題となっていました。

ホンダが「既成概念にとらわれず」と強調するのは、この根本的な課題を認識している証拠です。単にエンジンをモーターとバッテリーに置き換えるという表面的な電動化ではなく、電動パワートレインならではの特性を活かした新しいライディングプレジャーの形を模索していると考えられます。例えば、モーターの即座のトルク発生を活かした新しい操縦感覚、バッテリー配置による最適な重量バランス、デジタル制御による新しい走行モードの提供など、電動化だからこそ実現できる価値を創造する試みです。

この野心的なコンセプトモデルと対照をなすのが、同じくワールドプレミアとなる市販予定の「Honda e-MTB プロトタイプ」です。MTBとはマウンテンバイクを指し、e-MTBは電動アシスト機能を搭載したマウンテンバイクを意味します。このモデルは「Ride Natural・Reach New Peaks(自然に乗って、新たな高みへ到達する)」をコンセプトに開発されており、急成長を続ける高価格帯のアウトドア・ライフスタイル市場への参入を意味します。

近年、電動アシスト自転車の市場は急速に拡大しており、特にスポーツ・レクリエーション用途の高性能モデルへの需要が高まっています。従来は体力的な制約から諦めていた急勾配の山道や長距離のトレイルライドが、電動アシストにより多くの人々にとって身近なものになりました。ホンダがこの市場に参入することは、同社のブランド力とエンジニアリングへの信頼性を活かし、新たな収益源を確保するプラグマティックな戦略です。

一方、電動化の最先端を追求する一方で、ホンダは既存のコアなファン層との絆をさらに深めることも忘れていません。その証として、多くのライダーが待ち望んでいた新型ロードスポーツ「CB1000F」およびそのバリエーションモデル「CB1000F SE」が市販予定車として展示されました。CBシリーズは、ホンダの二輪車を象徴する伝説的なブランドであり、1960年代のCB750 FOURから続く長い歴史を持っています。

新型CB1000Fは、この伝統を受け継ぎながら、現代的な技術と性能を融合させた「進化するスポーツバイクの基準」を体現するモデルとして開発されています。高性能な1000ccクラスのエンジン、最新の電子制御システム、洗練されたデザインを備え、ホンダの技術力の高さを示すフラッグシップモデルとなっています。内燃機関エンジニアリングの頂点とも言えるCB1000Fと、未来を切り拓くEVコンセプトモデルを同じ空間に並べることで、ホンダは「現在を極め、そして未来を定義する」という強力なメッセージを発信しています。

海・空・宇宙へ広がるモビリティの可能性

ホンダの展示は陸上のモビリティに留まらず、海、空、そして宇宙へとその領域を拡張しています。ブースには、高出力と低燃費を両立させたフラッグシップ船外機「BF350」が展示されており、マリンレジャー分野におけるホンダの技術力を示しています。船外機市場においてホンダは高い評価を得ており、信頼性と燃費性能の優れた製品を提供し続けています。BF350は、その最高峰に位置するモデルであり、大型クルーザーやフィッシングボートに搭載される350馬力の高性能エンジンを搭載しています。

また、来場者が実際に乗り込んで室内空間を体験できる「HondaJet Elite II」の実物大インテリアモックアップも展示されました。HondaJetは、ホンダが航空機産業に参入し、ビジネスジェット市場において成功を収めた象徴的な製品です。機体上部にエンジンを配置する独創的なOver-The-Wing Engine Mount(OTWEM)設計により、室内空間の最大化と空力性能の向上を実現しています。小型ビジネスジェット市場において、HondaJetは納入機数でトップクラスの実績を誇り、ホンダの技術力の高さを世界に証明しています。

これらの展示は、ホンダが包括的なパワーユニットメーカーとしてのアイデンティティを強化するための重要な要素です。自動車だけでなく、船舶用エンジンや航空機エンジンの開発・製造においても高い技術力を持つことは、ホンダのエンジニアリング能力の広さと深さを示すものです。特にHondaJetの成功は、ホンダが全く新しい、かつ規制の厳しい業界においても革新的な製品を生み出し、市場を切り拓く能力を持つことの証明であり、ブランドの威信を大きく高めています。

そして、Japan Mobility Show 2025におけるホンダの展示の中で最も大胆で、来場者に衝撃を与えたのが、「サステナブルロケット」の展示です。展示されたのは単なる模型やCGではなく、2025年6月に北海道大樹町で実際に離着陸実験に成功した実物の実験機そのものです。この展示は、ホンダが宇宙産業への本格的な参入を視野に入れていることを明確に示すものであり、「The Power of Dreams」というスローガンを究極の形で体現しています。

このロケットプロジェクトの目的は二つあります。一つは、機体を繰り返し使用する「再使用技術」の確立です。従来のロケットは一度の打ち上げで使い捨てとなるため、コストが非常に高額でした。しかし、SpaceXのFalcon 9ロケットが実証したように、機体を回収して再使用することで、打ち上げコストを劇的に削減できます。ホンダもこの再使用技術の開発に取り組んでおり、独自のアプローチで実現を目指しています。

もう一つの目的は、再生可能燃料を使用することによる「サステナビリティ」の実現です。従来のロケット燃料は化石燃料由来のものが主流でしたが、環境負荷の低減という観点から、バイオ燃料や合成燃料といった再生可能な燃料への転換が求められています。ホンダは、自社が培ってきた燃焼技術を応用し、環境に配慮した推進システムの開発を進めています。

ホンダはこのプロジェクトの意義を、将来のデータ駆動型社会に不可欠な小型人工衛星の打ち上げコストを劇的に引き下げることにあると説明しています。現代社会は膨大なデータ通信に依存しており、5G、6Gといった次世代通信網の展開には、多数の小型衛星からなるコンステレーション(衛星群)が必要となります。これらの衛星を低コストで頻繁に打ち上げられる手段があれば、通信インフラの整備が加速し、世界中のより多くの人々が高速インターネットにアクセスできるようになります。

このロケットプロジェクトは、ホンダの燃焼技術、制御技術、流体力学技術といったコアコンピタンスを航空宇宙領域へと拡張する野心的な取り組みです。実物の実験機を展示するという行為は、このプロジェクトが単なる夢物語ではなく、着実に進展している現実のプロジェクトであることを雄弁に物語っています。また、このような先端的なプロジェクトは、優秀なエンジニアの採用においても大きな魅力となります。ロケット開発という挑戦的で意義のあるプロジェクトに参加できることは、技術者にとって大きなモチベーションとなり、人材獲得競争が激化する現代において、ホンダの競争力を高める要素となります。

戦略的統合と今後の展望

Japan Mobility Show 2025におけるホンダの展示は、個々の製品の羅列として見るのではなく、2025年5月に発表された事業方針説明会で示された戦略の物理的な証明として理解する必要があります。この説明会では、四輪電動化戦略の軌道修正が宣言され、ハイブリッド戦略の強化、EVポートフォリオの最適化、そしてソフトウェア・デファインド・ビークルへの注力が掲げられました。今回のモビリティショーでの展示内容は、この戦略と見事に符合しています。

復活したプレリュードe:HEVは、まさに強化されたハイブリッド戦略の具現化です。グローバル市場向けのHonda 0シリーズと地域特化型のコンパクトEVという二本立ては、最適化されたEVポートフォリオそのものです。0シリーズに搭載されるWise(賢い)の思想は、ソフトウェア・デファインド・ビークルへの注力を体現しています。そして、若手技術者の夢から始まったとされるサステナブルロケットプロジェクトは、ホンダの新事業創出プログラム「IGNITION」が育んだ革新的な企業文化の産物です。

このように、ホンダブース全体が、公に発表された戦略を実行に移していることを示す一貫性のある物語となっています。この整合性の高さは、ホンダの経営層と開発現場が共通のビジョンを共有し、それを着実に実現していることの証明です。単なる展示会のための見せ物ではなく、実際の事業戦略に基づいた製品開発が進んでいることが明確に示されています。

ホンダの戦略は、純粋な電気自動車への一本化ではなく、ハイブリッド、地域特化型EV、グローバルEVを適材適所に配置する、より複雑で、しかしリスク分散の効いたポートフォリオを構築するものです。この多角的なアプローチは、急速に変化する市場環境や規制環境に対する柔軟性を確保し、特定の技術や市場セグメントへの過度な依存を避けることができます。電気自動車市場の成長速度が当初の予測を下回る可能性や、バッテリー技術の進化が期待通りに進まないリスクに対して、ハイブリッド技術という選択肢を維持することは合理的な戦略です。

また、ホンダは自動車事業だけでなく、二輪、船外機、航空機、そして宇宙という多領域にわたる事業展開により、収益源の多様化を図っています。自動車産業が電動化や自動運転といった技術変革により収益性の圧力に直面する中、他の分野での安定した収益基盤を持つことは、企業全体の強靭性を高めます。特にHondaJet事業は高い利益率を誇り、ホンダの収益構造の改善に貢献しています。

今後の最大の課題は、この壮大な計画の実行です。Honda 0シリーズを計画通りのスケジュールで、そして公約通りの性能で市場に投入できるか。「Fun to Drive」というホンダの魂を、説得力のある電動製品として顧客に届けられるか。サステナブルロケットの実用化を実現し、宇宙ビジネスという新たな領域で競争力を確立できるか。これらの問いに対する答えは、今後数年間の実績によって示されることになります。

Japan Mobility Show 2025は、ホンダが未来に対して明確で、信頼でき、そして何よりも「ホンダらしい」ビジョンを持っていることを力強く示しました。電動化という大きな変革の波の中で、ホンダは独自の道を歩もうとしています。それは、単に電気自動車を作るだけでなく、あらゆる領域のモビリティを通じて人々の移動の自由と可能性を拡張するという、より包括的で野心的なビジョンです。創業者・本田宗一郎が掲げた「夢の力」という理念は、今も変わらずホンダの原動力となっており、陸・海・空・宇宙というすべての領域において、その夢を実現しようとする挑戦が続いています。

ホンダの電動化におけるグローバル戦略の意義

Japan Mobility Show 2025で示されたホンダの展示内容を分析すると、同社の電動化戦略が単なる環境規制への対応ではなく、より深い戦略的意図に基づいていることが明らかになります。世界各国で強化される環境規制、特に欧州や中国における厳格な排出ガス規制は、自動車メーカーに電動化を迫る大きな圧力となっています。しかし、ホンダのアプローチは、この規制対応を超えて、電動化を新たな価値創造の機会として捉えているように見受けられます。

Honda 0シリーズの「Thin, Light, and Wise」という開発思想は、単に電気自動車を作るということではなく、電動化によって初めて実現できる新しい価値を追求するものです。内燃機関車では、エンジンやトランスミッションといった大型の機械部品が車両設計の制約となっていましたが、電気自動車ではモーターとバッテリーというよりコンパクトで配置の自由度が高いコンポーネントにより、従来とは異なる車両パッケージングが可能になります。ホンダはこの特性を最大限に活用し、より広い室内空間と優れた走行性能を両立させようとしています。

また、ソフトウェア・デファインド・ビークルという概念は、自動車産業における価値創造の重心が、ハードウェアからソフトウェアへとシフトしていることを反映しています。従来の自動車は、エンジン性能やサスペンション設計といった機械的な要素で差別化が図られていました。しかし、電気自動車の時代においては、モーターやバッテリーといったコンポーネントは比較的標準化されやすく、ハードウェアだけでの差別化が困難になりつつあります。そこで重要になるのが、ソフトウェアによる制御や、AIを活用した学習機能、Over-The-Airアップデートによる継続的な機能向上といった、ソフトウェアがもたらす付加価値です。

ホンダがASIMOの開発で培ったOS技術をHonda 0シリーズに応用することは、単なる技術の転用以上の意味を持ちます。ASIMOプロジェクトは2000年代から2010年代にかけて、ホンダが人型ロボット技術の最先端を走っていた証です。二足歩行の制御、環境認識、自律的な判断といった、ASIMOで培われた技術は、自動運転や高度運転支援システムと多くの共通点を持ちます。この技術資産を自動車に活用することで、ホンダは他社にはない独自性を確立できる可能性があります。

グローバル市場における競争環境を考えると、ホンダの戦略は非常に挑戦的です。電気自動車市場では、テスラという強力な先行者が存在し、中国メーカーも急速に台頭しています。BYD、NIO、XPengといった中国の電気自動車メーカーは、低価格と先進的な機能を武器に、グローバル市場でのシェア拡大を図っています。このような競争環境の中で、ホンダが差別化を図るためには、明確な独自性が必要です。

ホンダの強みは、長年にわたって培ってきた「走る楽しさ」を実現するエンジニアリング能力です。単に速いだけ、航続距離が長いだけの電気自動車ではなく、ドライバーが運転することに喜びを感じられる電気自動車を作ることができれば、それはホンダならではの価値となります。プレリュードe:HEVの復活が示すように、ホンダは性能の数値だけでなく、運転体験の質を重視しています。この哲学を電気自動車にも貫くことができるかが、成功の鍵となるでしょう。

日本の自動車産業における位置づけ

Japan Mobility Show 2025は、日本の自動車産業全体にとっても重要な意味を持つイベントでした。かつて世界を席巻した日本の自動車メーカーは、電動化という技術変革の波の中で、新たな挑戦に直面しています。トヨタ、日産、ホンダといった主要メーカーは、それぞれ異なる戦略で電動化に取り組んでおり、その方向性の違いが鮮明になってきています。

トヨタは、ハイブリッド技術を中心としながら、水素燃料電池車や合成燃料といった多様な技術オプションを追求する「マルチパスウェイ」戦略を掲げています。日産は、電気自動車のパイオニアとして早期からリーフを市場投入し、e-POWERという独自のハイブリッドシステムも展開しています。このような中で、ホンダの戦略は、グローバルEVとローカルEVの二本立て、そしてハイブリッド技術の継続的な進化という、バランスの取れたアプローチとして特徴づけられます。

ホンダの戦略の特徴は、市場の現実を直視した柔軟性にあります。電気自動車への完全な移行を急ぐのではなく、充電インフラの整備状況や顧客の受容度、各地域の電力事情を考慮し、段階的に移行を進める姿勢です。これは、一見すると保守的に見えるかもしれませんが、実際には非常に合理的なアプローチです。電気自動車の普及には、単に車両を製造するだけでなく、充電ステーションの整備、電力供給の安定性、バッテリーリサイクルシステムの確立など、社会インフラ全体の整備が必要です。

日本国内市場においては、ホンダの軽自動車電動化戦略が重要な意味を持ちます。軽自動車は日本独自の車両規格であり、国内市場の約4割を占める重要なセグメントです。しかし、軽自動車の電動化は技術的に困難な課題を含んでいます。小型のボディに十分な航続距離を持たせるための電池搭載は重量増加を招き、軽自動車の本来の特徴である軽快さや燃費性能を損なう可能性があります。また、軽自動車は価格競争が激しいセグメントであり、高価なバッテリーを搭載しながら競争力のある価格を実現することは容易ではありません。

N-ONE e:の投入は、ホンダがこれらの課題に正面から取り組んだ結果です。日常の移動に必要十分な航続距離を確保しながら、軽自動車としての使い勝手を維持し、受け入れられる価格帯で提供することは、高度な技術力とコスト管理能力を要求されます。このような地道な取り組みこそが、日本市場における競争力の維持につながります。日本の自動車メーカーが国内市場で強い存在感を維持することは、技術開発の基盤となる収益源を確保し、グローバル市場での競争力を支える重要な要素となります。

Japan Mobility Show 2025におけるホンダの展示は、日本の自動車産業が単に電動化の波に押し流されるのではなく、独自の強みを活かした差別化戦略を追求できることを示しました。日本のメーカーが長年培ってきた信頼性、品質管理、細やかな配慮といった強みは、電動化時代においても依然として重要な価値です。ホンダのアプローチは、これらの伝統的な強みを保ちながら、新しい時代に適応していく道筋を示しています。

コメント