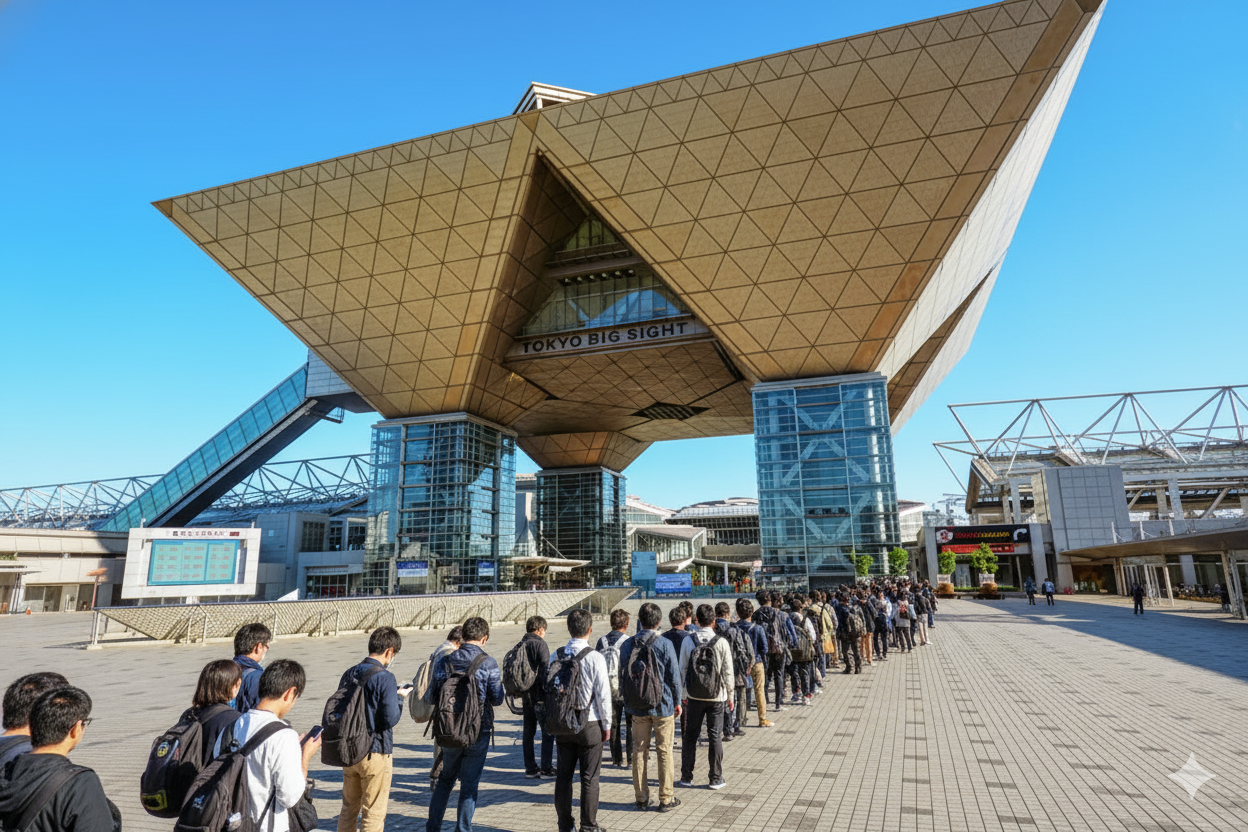

地球温暖化対策や持続可能な社会の実現が待ったなしの課題となっている現在、環境ビジネスやグリーンテクノロジーへの注目度はかつてないほど高まっています。2025年12月10日から12日までの3日間、東京ビッグサイト東ホールで開催されるEcoPro 2025は、日本最大級の環境展示会として、脱炭素社会への道筋を示す重要なイベントです。本展示会では、カーボンニュートラル実現に向けた最新技術やソリューション、特に次世代エネルギーとして期待される水素エネルギーの最先端事例が一堂に会します。SDGs Week EXPOの中核として、社会インフラテック、カーボンニュートラルテック、自然災害対策展ウェザーテックと同時開催され、約65,000人の来場が見込まれるこの大規模展示会は、企業のSDGs推進担当者から環境分野への就職を目指す学生まで、幅広い層にとって貴重な学びとビジネスチャンスの場となります。2050年カーボンニュートラル実現という国家目標に向けて、2025年は極めて重要なマイルストーンの年であり、本展示会を通じて私たち一人ひとりが持続可能な社会づくりに向けた具体的なアクションを見出すことができるでしょう。

EcoPro 2025の開催概要と日本最大級の環境展示会としての価値

EcoPro 2025は、2025年12月10日水曜日から12月12日金曜日までの3日間、東京ビッグサイト東ホールで開催されます。開催時間は各日とも10時から17時までとなっており、環境意識の高い企業関係者、学生、一般来場者など多様な参加者が集まることが予想されています。主催は一般社団法人サステナブル経営推進機構と日本経済新聞社で、両者の専門性を活かした質の高い展示会運営が期待されます。

本展示会は1999年に「エコプロダクツ1999」として初開催されて以来、四半世紀以上にわたって日本の環境ビジネスの発展とともに歩んできた歴史があります。初回開催時の来場者数は4万7,000人、出展企業数は274社でしたが、環境問題への社会的関心の高まりとともに規模を拡大し続けてきました。特に2008年には出展企業数750社、来場者数17万4,000人に達し、初回の約4倍近い入場者数を記録するなど、環境ビジネスへの関心の高まりを反映した成長を遂げました。

2016年には「エコプロダクツ展」から「エコプロ」へと名称を改め、環境配慮型製品だけでなく、より幅広い持続可能性のテーマを扱う総合的な環境展示会へと進化しました。この名称変更は、単なる製品展示から、企業の包括的な環境経営やSDGsへの取り組みを紹介する場へとコンセプトを広げたことを意味しています。2023年の来場者数は6万6,826人で、そのうち子ども団体来場が1万291人を占めており、次世代育成という側面も重視されていることが明確です。

環境問題や脱炭素社会への対応が企業にとって必要不可欠な現代において、エコプロは社会課題解決のための企業価値の向上を支援することを明確な目的としています。ビジネスと次世代育成による社会課題解決を目指す展示会として位置づけられており、企業が自社のSDGsの取り組みを学生や企業に直接PRできる貴重な機会となっています。特に環境分野への就職を希望する学生にとっては、業界研究や企業理解を深める絶好の場であり、実際の製品や技術に触れることで教科書だけでは得られない実践的な学びを得ることができます。

近年の環境ビジネス市場の拡大も、エコプロの重要性を裏付けています。日本国内のサステナビリティおよびESGサービス市場は、2024年に前年比17.8パーセント増の2,310億円に達しました。さらに、2028年には3,772億円になると予測されており、2023年から2028年の年間平均成長率は14.0パーセントという高い成長が見込まれています。環境産業全体の国内市場規模は118兆8,824億円と推計されており、前年比4.0パーセント増、2000年比では約1.9倍に成長しています。環境分野は確実に市場を拡大し続けており、今後も継続的な成長が期待される有望なビジネス領域となっています。

SDGs Week EXPOとしての包括的アプローチと同時開催展示会の相乗効果

エコプロ2025は、日本経済新聞社が「SDGs Week EXPO」と称して開催する大規模イベントの中核をなす展示会です。このSDGs Week EXPOでは、環境、インフラ、脱炭素など社会課題の解決を目指した4つの専門展示会が同時開催され、来場者は一度の訪問で持続可能な社会づくりに関する多角的な情報を得ることができます。

同時開催される展示会の構成は、現代社会が直面する複合的な課題に対応した設計となっています。エコプロでは環境配慮型製品やサービス、企業のSDGsおよびCSR活動などが紹介されます。社会インフラテックでは道路、橋梁、トンネル、上下水道などの社会インフラの維持管理や整備に関する技術とサービスが展示されます。老朽化するインフラの更新と環境配慮の両立は、日本が直面する重要な課題であり、この展示会ではその解決策が提示されます。

カーボンニュートラルテックでは、脱炭素化に向けた技術やソリューションが集中的に紹介されます。水素エネルギー、CCUS技術、再生可能エネルギー、省エネ技術など、CO2排出削減や吸収に関する最先端技術を効率的に見ることができ、脱炭素化に直結する情報を集中的に収集できます。自然災害対策展ウェザーテックでは、気候変動に伴い激甚化する自然災害への対策技術が展示されます。防災と環境対策は密接に関連しており、気候変動による異常気象への適応策を学ぶことができます。

さらに特筆すべき企画として、災害時の衛生環境の維持や改善に向けたトイレ関連の製品、技術、運用事例を紹介する企画展「災害対策トイレ展および快適トイレ展」も展開されます。災害時の衛生問題は健康被害や感染症拡大につながる重要な課題であり、実用的なソリューションが紹介されることで、自治体や企業の防災計画立案に役立つ情報が得られます。

これらの展示会が一堂に会することの最大の利点は、社会課題を統合的に理解できることです。例えば、脱炭素化のための再生可能エネルギー導入は、同時に災害時のエネルギー自立にもつながります。また、インフラの維持管理における省エネ技術の導入は、コスト削減と環境負荷低減の両立を実現します。このように、複数の展示会を同時に見ることで、単一の課題だけでなく、相互に関連する社会課題への包括的な理解が深まり、より効果的なソリューションを見出すことができます。

SDGs Week EXPO全体で約65,000人の来場が見込まれており、これだけの規模の専門家や関心を持つ人々が集まることで、ネットワーキングの機会も豊富に提供されます。同じ関心を持つ企業や個人とのつながりを作ることができ、新たなビジネスパートナーシップや協業の可能性も広がります。ビジネスマッチングの場としても機能し、出展企業との商談や情報交換を通じて、新たなビジネスチャンスにつながる可能性が高まります。

2025年における脱炭素化の最新動向と国際的な取り組み

脱炭素化は、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた最重要課題であり、2025年はその目標達成に向けた極めて重要なマイルストーンの年となります。世界各国が競うように脱炭素化政策を打ち出し、技術開発と社会実装を加速させている中で、日本も独自の戦略を推進しています。

日本では、2023年に改定された「水素基本戦略」において、2050年カーボンニュートラルに向けた高い目標として、水素供給量を2030年に最大300万トン毎年に設定しました。これは、水素エネルギーが脱炭素化の鍵を握る技術として国家戦略の中核に位置づけられていることを明確に示しています。水素は燃焼しても水しか排出しないクリーンなエネルギー源であり、発電、輸送、産業利用、熱供給など多様な分野での活用が期待されています。

2025年には、大阪および関西地域で国際博覧会、いわゆる大阪・関西万博が開催されます。この万博では、持続可能な運営および2050年のカーボンニュートラル社会の姿の提示を目指し、水素発電や燃料電池による電力等の供給が計画されています。また、移動および輸送手段として燃料電池自動車、燃料電池バス、燃料電池船等を活用することなども検討されており、万博会場全体が水素社会の実証実験の場として機能します。世界中から訪れる人々に対して、水素エネルギーが実際に社会で利用される様子を体験してもらうことで、水素社会の実現可能性を示す貴重な機会となります。

企業レベルでも、脱炭素化への取り組みが急速に加速しています。自動車部品メーカーのデンソーは2025年までに電力のカーボンニュートラルを達成するという野心的な計画を立てており、さらに2035年にはカーボンニュートラル達成を目指しています。製造業における電力使用量は膨大であり、その脱炭素化は業界全体に大きな影響を与えます。三菱重工グループは2040年カーボンニュートラル宣言『MISSION NET ZERO』を発表し、水素エネルギーやCCUS技術を積極的に推進しています。重工業セクターは従来、CO2排出量が多い産業とされてきましたが、こうした先進的な取り組みにより、産業構造そのものの転換が進んでいます。

国際的にも、脱炭素化への動きは一層活発化しています。アメリカは、2035年までの電力部門脱炭素化や2050年カーボンニュートラル実現を目指し、産業部門の電化および水素化を強力に推進しています。バイデン政権下で気候変動対策が最優先課題の一つとして位置づけられ、大規模な投資が行われています。欧州連合では、充電および水素インフラ整備などが「Fit for 55」パッケージに盛り込まれており、2030年までに温室効果ガス排出量を1990年比で55パーセント削減する極めて野心的な目標を掲げています。

中国も国家戦略として脱炭素化を推進しており、2060年のカーボンニュートラル実現を宣言しています。世界最大のCO2排出国である中国の動向は、地球規模の気候変動対策において極めて重要な意味を持ちます。こうした国際的な競争と協調の中で、技術開発が加速し、コスト削減が進むことで、脱炭素技術の社会実装がより現実的なものとなっています。

2017年1月の世界経済フォーラム年次総会、いわゆるダボス会議で公開されたレポートでは、2030年までに少なくとも12兆ドルの経済価値と、最大3億8,000万人の雇用創出の機会があると予測されています。この12兆ドルという数字は、世界のGDPの約10パーセント以上に相当する巨大な市場規模です。SDGsの達成は、単なる社会貢献ではなく、大きなビジネスチャンスでもあることが明確に示されており、企業にとっては新たな成長機会として捉えるべき重要な領域となっています。

水素エネルギーが切り開く次世代社会の可能性と多様な利用分野

水素エネルギーは、脱炭素社会の実現に向けた次世代エネルギーとして、世界中で大きな期待が寄せられています。水素の最大の特徴は、燃焼しても水しか排出しないというクリーンさにあります。化石燃料の燃焼がCO2を排出するのとは対照的に、水素は究極のクリーンエネルギーとして、様々な分野での活用が期待されています。

水素エネルギーの利用方法は多岐にわたります。発電分野では、水素を燃料として発電する水素発電技術が開発されています。燃料電池を用いた発電や、ガスタービンでの水素燃焼による発電などがあり、既存の発電インフラを活用しながら脱炭素化を進めることができます。特に燃料電池は高い発電効率を実現でき、分散型電源として地域のエネルギー自立に貢献します。

輸送分野では、燃料電池自動車、燃料電池バス、燃料電池フォークリフト、燃料電池船など、様々な輸送機器での利用が進んでいます。電気自動車が短距離移動や小型車両に適しているのに対し、燃料電池車は長距離輸送や大型車両において優位性を持ちます。水素の充填時間はガソリン車と同程度の数分で完了し、電気自動車の充電時間と比較して大幅に短いという利点があります。また、航続距離も長く、商用車や物流分野での実用性が高く評価されています。

産業利用の分野でも、水素の可能性は広がっています。製鉄業など、高温を必要とする産業プロセスにおいて、従来の化石燃料の代替として水素を利用する研究が進められています。製鉄プロセスでは伝統的に石炭を使用してきましたが、水素還元製鉄技術により、CO2排出を大幅に削減できる可能性があります。化学産業においても、アンモニアや各種化学品の製造において水素が重要な原料となっており、その製造方法をグリーン水素に転換することで、産業全体の脱炭素化が進みます。

熱供給の分野では、家庭用燃料電池であるエネファームなどによる熱電併給システムも普及しつつあります。燃料電池で発電する際に生じる熱を給湯や暖房に利用することで、エネルギー利用効率を80パーセント以上に高めることができます。これは従来の火力発電所の効率が40パーセント程度であることと比較すると、非常に高い効率です。

水素はエネルギーの貯蔵手段としても注目されています。再生可能エネルギーは天候や時間帯によって発電量が変動するという課題がありますが、余剰電力を使って水素を製造し貯蔵することで、電力需要の変動に対応できます。この「Power to Gas」と呼ばれる技術により、再生可能エネルギーの導入拡大と電力系統の安定化を両立できる可能性があります。

さらに、水素は国際的なエネルギー貿易の新たな形態としても期待されています。再生可能エネルギー資源が豊富な国で水素を製造し、エネルギー資源に乏しい国へ輸出するという国際的な水素サプライチェーンの構築が検討されています。日本は、オーストラリアやサウジアラビアなどと協力して、国際的な水素サプライチェーンの実証実験を進めています。

日本企業による水素技術のイノベーションと世界をリードする取り組み

日本は、水素エネルギー分野において世界をリードする技術力を持っており、多くの企業が水素社会の実現に向けて先進的な取り組みを進めています。これらの企業の技術開発と社会実装の努力が、日本を水素技術のフロントランナーとして位置づけています。

旭化成は、グリーン水素製造の先駆的企業として知られています。同社は1923年からアンモニア製造において自社水力発電由来の電気で水素を製造しており、100年以上の歴史を持つグリーン水素製造の実績があります。現在では世界の約160のプラントに食塩電解システムを供給しており、グローバルな水素製造インフラの構築に貢献しています。同社は10メガワット級のアルカリ水電解システムで、再生可能エネルギー由来の電力の変動対応のための要素技術を開発しました。この技術により、太陽光発電や風力発電などの変動する電力を効率的に水素に変換することが可能となり、再生可能エネルギーの有効活用が進みます。

トヨタ自動車の北米事業体は、グリーン水素の製造施設「Tri-Gen」を竣工し、画期的なシステムを実現しました。この施設では燃料電池を用いて廃棄物系バイオマスから水素、電気、水の3つの資源の生成を可能にしています。廃棄物を資源として活用し、複数の有用なエネルギーと資源を生み出すこの取り組みは、循環型社会の実現に向けた先進的なモデルとして国際的に注目されています。従来は処理に困っていた廃棄物が価値ある資源に転換されることで、環境負荷の低減と経済性の両立が実現されます。

高砂熱学工業は、水電解および燃料電池一体型セルシステムで長年培ってきた技術を用いて水電解専用装置を開発し、高効率な電解セルスタックを実現しています。同社の技術は従来比で5から15ポイントの効率向上を実現しており、これはグリーン水素の製造コスト削減に直接貢献する重要な成果です。水素製造コストの低減は、水素社会実現の最大の課題の一つであり、このような技術革新が積み重なることで、水素の経済性が向上していきます。

大林組は、大分県玖珠郡九重町において、地熱由来の電気を水素製造のためのエネルギーとして利用する社会実装研究に取り組んでいます。日本は火山国として豊富な地熱資源を持っており、この地熱エネルギーを活用したグリーン水素製造の可能性を示す画期的な取り組みです。地熱発電は天候に左右されず安定した電力を供給できるため、水素製造の電源として理想的であり、日本の地理的特性を活かした独自のアプローチとして期待されています。

神戸市は「水素スマートシティ神戸」構想を掲げており、ポートアイランドにおいて先進的な実証を行っています。神戸市は水素専焼によるガスタービン発電機を用いて世界で初めて、市街地で水素100パーセントによる熱電供給を達成しました。この成果は、都市における水素エネルギー利用の実用性を証明する先進事例として国際的にも高く評価されており、他の都市への展開モデルとなることが期待されています。都市全体のエネルギーシステムを水素ベースに転換する道筋を示したことの意義は非常に大きいものです。

これらの企業や自治体の取り組みは、単なる技術開発にとどまらず、社会実装を見据えた実証実験を伴っている点が重要です。実験室レベルの技術を実際の社会で使える形にするためには、多くの課題を克服する必要があり、これらの先進事例が蓄積されることで、水素社会の実現がより現実的なものとなっていきます。

グリーン水素の種類と製造方法および社会実装に向けた課題

水素には、その製造方法によっていくつかの種類があり、それぞれ異なる色で分類されることがあります。この色分けは、水素製造時の環境負荷を視覚的に理解しやすくするために用いられています。

グレー水素は、化石燃料から製造される水素で、製造過程でCO2が排出されます。現在、世界で製造されている水素の大部分がこのグレー水素です。天然ガスや石炭から水蒸気改質法などにより水素を取り出す方法が一般的で、技術的に確立されており製造コストも比較的低いですが、脱炭素化の観点からは課題があります。

ブルー水素は、化石燃料から製造される水素ですが、製造過程で発生するCO2を回収して貯留するCCS技術を組み合わせることで、実質的にCO2排出を抑制した水素です。既存の水素製造インフラを活用しながら環境負荷を低減できる過渡的な解決策として注目されています。ただし、CCS技術のコストや貯留場所の確保などの課題があります。

グリーン水素は、再生可能エネルギー由来の電力を使用して水を電気分解することで製造される水素です。製造過程で一切CO2を排出しないため、真の意味でクリーンな水素といえます。脱炭素社会の実現には、このグリーン水素の製造および利用の拡大が不可欠です。太陽光発電、風力発電、水力発電、地熱発電などの再生可能エネルギーを電源として水を電気分解することで、完全にクリーンな水素製造が可能となります。

水素エネルギーには大きな可能性がある一方で、社会実装に向けていくつかの課題が存在します。製造コストは最大の課題の一つです。特にグリーン水素の製造コストは、化石燃料由来の水素と比較してまだ高い状況です。再生可能エネルギーのコスト低減と水電解装置の効率向上および大規模化が必要とされています。ただし、近年は太陽光発電や風力発電のコストが急速に低下しており、それに伴ってグリーン水素のコストも徐々に下がってきています。

貯蔵および輸送も重要な課題です。水素は体積あたりのエネルギー密度が低いため、効率的な貯蔵および輸送方法の開発が求められています。高圧タンクによる圧縮水素、マイナス253度まで冷却した液化水素、有機ハイドライド、アンモニア変換など、様々な方法が研究されています。それぞれの方法に長所と短所があり、用途や規模に応じた最適な方法の選択が重要です。

インフラ整備の遅れも大きな課題となっています。水素ステーションなど、水素を利用するためのインフラがまだ十分に整備されていません。2025年6月時点で全国に152か所の水素ステーションが設置されていますが、その分布には大きな地域差があります。東京都市圏には45か所、中部地域には49か所、関西地域には18か所、九州には12か所となっています。2024年4月時点では、中国地方や九州では1県に1か所程度しかなく、長崎県、宮崎県、沖縄県にはゼロという状況でした。

政府は2025年までに320か所、2030年までに1,000か所の水素ステーション設置を目標としていますが、2023年12月時点でも2025年の目標である320か所の達成は困難な状況です。このインフラ不足が、燃料電池自動車の普及を妨げる大きな要因となっています。水素ステーションが少ないから燃料電池車が普及せず、燃料電池車が少ないから水素ステーションへの投資が進まないという、いわゆる「鶏が先か卵が先か」の問題に直面しています。

安全性の確保も重要な課題です。水素は可燃性ガスであるため、取り扱いには十分な安全対策が必要です。適切な規制と安全技術の確立が求められており、日本は長年の水素技術開発の中で高度な安全基準を確立してきました。一般の人々が安心して水素を利用できるよう、さらなる安全技術の向上と啓発活動が継続的に必要とされています。

技術開発も継続的に必要です。燃料電池の耐久性向上、水電解装置の効率向上、貯蔵タンクの改良など、様々な分野での技術革新が求められています。特に燃料電池の触媒には高価な白金が使用されており、その使用量を削減する技術開発や代替材料の研究が進められています。

燃料電池自動車の普及状況については、2022年夏時点で国内の導入台数は約7,000台にとどまっています。政府は2030年までに80万台の普及を目標としていますが、現状とは大きな隔たりがあります。普及が進まない大きな要因の一つが価格です。電気自動車の例として日産サクラが200万円台で販売されているのに対し、トヨタの燃料電池車MIRAIは政府補助金を利用しても500万円台からとなっており、価格差が普及の障壁となっています。

しかし、政府は2024年度に水素ステーションを含む充電インフラ整備の補助金として約100億円の予算を計上するなど、インフラ整備への支援を強化しています。また、商用車や物流分野など、電気自動車が苦手とする長距離輸送や大型車両の分野では、燃料電池車が優位性を持つとされ、2040年には40万台超の市場規模になるとの予測もあり、今後の成長が期待されています。

カーボンニュートラル実現に向けた総合的アプローチと企業のSDGs推進

カーボンニュートラル実現には、水素エネルギーだけでなく、様々な脱炭素技術の組み合わせが必要です。総合的かつ多角的なアプローチにより、2050年のカーボンニュートラル達成という野心的な目標に近づくことができます。

再生可能エネルギーの導入拡大は、脱炭素化の基盤となります。太陽光発電、風力発電、水力発電、地熱発電、バイオマス発電など、CO2を排出しない発電技術の大規模な導入が重要です。日本は地理的特性から太陽光発電や地熱発電のポテンシャルが高く、また洋上風力発電の開発も進んでいます。これらの再生可能エネルギーの発電コストは年々低下しており、経済性も向上しています。

省エネルギー技術も極めて重要です。エネルギー効率の高い機器の開発および導入、建物の断熱性能向上、産業プロセスの効率化など、エネルギー消費そのものを削減する取り組みが求められています。日本は省エネ技術において世界トップレベルの技術力を持っており、高効率なヒートポンプ、LED照明、高性能断熱材などの技術を有しています。

CCUS技術は、Carbon Capture, Utilization and Storageの略で、炭素回収、利用、貯留を意味します。工場や発電所などから排出されるCO2を回収し、地中に貯留したり、他の製品の原料として利用したりする技術です。完全にCO2排出をゼロにすることが困難な産業分野においては、CCUS技術が重要な役割を果たします。回収したCO2を化学品やコンクリート、燃料などに変換する技術開発も進んでおり、カーボンリサイクルの実現が期待されています。

電化の推進も重要な戦略です。自動車、暖房、産業プロセスなど、これまで化石燃料を使用していた分野を電気に置き換えることで、脱炭素化を進めることができます。電力が再生可能エネルギーで賄われれば、電化された設備はすべてクリーンになります。産業分野においても、電気炉の導入など、電化による脱炭素化が進んでいます。

蓄電池技術の発展も不可欠です。再生可能エネルギーは天候や時間帯によって発電量が変動するため、安定した電力供給を実現するためには、高性能な蓄電池が必要です。リチウムイオン電池の性能向上やコスト低減が進んでおり、また次世代電池として全固体電池やナトリウムイオン電池の研究開発も活発に行われています。

エコプロ2025では、企業のSDGsやCSR、すなわち企業の社会的責任への取り組みも多数紹介されます。SDGsは、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標」で、17の目標と169のターゲットから構成されています。企業は、事業活動を通じてこれらの目標達成に貢献することが期待されています。

企業がSDGsに取り組む意義は多岐にわたります。企業価値の向上においては、SDGsへの取り組みが企業のブランド価値や社会的信用の向上につながります。消費者や投資家は、社会的責任を果たす企業を高く評価する傾向が強まっており、SDGsへの積極的な取り組みは企業の競争力を高めます。

新たなビジネス機会の創出も重要な意義です。社会課題の解決を事業化することで、新たな市場や収益源を創出できます。環境技術、再生可能エネルギー、循環型経済など、SDGsに関連する分野は今後大きな成長が見込まれる市場です。

リスク管理の観点からも、SDGsへの取り組みは重要です。環境問題や社会問題への対応を怠ることは、企業経営上のリスクとなります。気候変動による物理的リスク、環境規制の強化による移行リスク、社会的評判の低下によるレピュテーションリスクなど、様々なリスクが存在します。SDGsへの取り組みは、これらのリスクを軽減する効果があります。

人材確保においても、SDGsへの取り組みは重要な役割を果たします。特に若い世代において、企業の社会貢献への関心が高まっており、SDGsへの積極的な取り組みは優秀な人材の確保につながります。就職活動において、企業のSDGsへの取り組みを重視する学生が増えており、人材獲得競争においてSDGsは重要な差別化要因となっています。

投資家の評価においても、SDGsは重要な指標となっています。ESG投資、すなわち環境、社会、ガバナンスを考慮した投資が急速に拡大する中、SDGsへの取り組みは投資家からの評価向上につながります。機関投資家の多くがESG要素を投資判断に組み込んでおり、SDGsへの取り組みが不十分な企業は投資対象から除外される可能性もあります。

エコプロ2025は、最新技術や製品の情報収集、ビジネスマッチング、先進事例の学習、ネットワーキング、セミナーおよび講演の聴講、学生の就職活動支援など、様々なメリットを来場者に提供します。企業のSDGs推進担当者にとっては他社の取り組みを学ぶ貴重な機会であり、学生にとっては環境分野でのキャリア形成を考える場となり、一般来場者にとっては持続可能な社会づくりに向けた具体的なアクションを見出す機会となります。

2050年カーボンニュートラル実現という国家目標に向けて、2025年は極めて重要なマイルストーンの年です。大阪および関西万博での水素社会の実証、企業の脱炭素化目標の達成時期、国際的な気候変動対策の進展など、様々な重要な動きが2025年に集中しています。エコプロ2025への来場を通じて、私たち一人ひとりが持続可能な社会づくりに向けて何ができるかを考え、具体的な行動につなげていくことが強く期待されています。環境問題の解決は一部の専門家や企業だけの課題ではなく、社会全体で取り組むべき喫緊の課題であり、エコプロ2025はその認識を深め、行動を促す重要なプラットフォームとなるでしょう。

コメント