メジャーリーグのワールドシリーズは、野球ファンにとって最も熱狂的なスポーツイベントのひとつです。毎年10月に開催されるこの「秋の祭典」は、アメリカン・リーグとナショナル・リーグの頂点に立つチームが世界一の座を懸けて激突する壮大なドラマの舞台となります。しかし、この栄光の舞台に立つまでの道のりは想像以上に険しく、複雑な仕組みとルールが存在しています。約半年間にわたる162試合のレギュラーシーズンを勝ち抜き、さらに4段階のポストシーズントーナメントを制覇する必要があるのです。本記事では、メジャーリーグのワールドシリーズ優勝までの仕組みとルールについて、リーグの基本構造からレギュラーシーズンの戦略的意味、そして現行のポストシーズン制度の詳細まで、包括的に解説していきます。この記事を読めば、ワールドシリーズ王者となるために必要な全てのプロセスが明確に理解できるでしょう。

メジャーリーグの基本構造とリーグシステム

メジャーリーグベースボールは、30球団で構成される世界最高峰のプロ野球リーグです。これらの球団は、アメリカ合衆国の29球団とカナダの1球団で成り立っており、長い歴史と伝統を持つアメリカン・リーグとナショナル・リーグという2つのリーグに均等に分かれています。各リーグには15球団が所属しており、この対称的な構造がワールドシリーズという頂上決戦を生み出す基盤となっているのです。

さらに各リーグは、地理的な配置に基づいて東地区、中地区、西地区の3つの地区に分割されています。各地区には5球団ずつが配置され、全体として2リーグ×3地区×5球団という極めてシンメトリーな構造を形成しています。この均整の取れた編成は、実は2013年にヒューストン・アストロズがナショナル・リーグからアメリカン・リーグに移籍したことで実現しました。それ以前は地区ごとの球団数に不均衡があり、スケジュール作成や公平性において課題を抱えていたのです。

アメリカン・リーグ東地区には、ニューヨーク・ヤンキースやボストン・レッドソックスといった伝統的な強豪チームが名を連ねています。同じくボルティモア・オリオールズ、タンパベイ・レイズ、トロント・ブルージェイズが所属し、毎年熾烈な地区優勝争いを繰り広げています。中地区には、シカゴ・ホワイトソックス、クリーブランド・ガーディアンズ、デトロイト・タイガース、カンザスシティ・ロイヤルズ、ミネソタ・ツインズが所属しています。西地区には、近年強さを見せているヒューストン・アストロズをはじめ、ロサンゼルス・エンゼルス、オークランド・アスレチックス、シアトル・マリナーズ、テキサス・レンジャーズが競い合っています。

一方、ナショナル・リーグ東地区には、アトランタ・ブレーブス、マイアミ・マーリンズ、ニューヨーク・メッツ、フィラデルフィア・フィリーズ、ワシントン・ナショナルズが所属しています。中地区には、シカゴ・カブス、シンシナティ・レッズ、ミルウォーキー・ブリュワーズ、ピッツバーグ・パイレーツ、セントルイス・カージナルスが名を連ねています。西地区には、ロサンゼルス・ドジャース、サンディエゴ・パドレス、サンフランシスコ・ジャイアンツなど、西海岸の強豪チームが集結しています。この地区分けにより、各チームにとって最大のライバルは同地区の4球団となり、レギュラーシーズンの約3分の1となる52試合を同地区内で戦うことになります。

長期戦の試練:162試合のレギュラーシーズン

メジャーリーグのレギュラーシーズンは、162試合という驚異的な試合数で構成されています。日本のプロ野球が143試合であることを考えると、その過酷さは際立っています。シーズンは毎年3月下旬から始まり、約半年間にわたって続くこの長丁場は、チームの総合力を測る真の試金石となります。選手の体力と精神力、そしてチーム全体の戦略と深さが極限まで試されるのです。

2023年シーズンから導入されたバランススケジュールは、より公平で戦略的な対戦形式を実現しました。162試合の内訳は綿密に計算されており、まず同地区内の4球団と各13試合を戦う52試合があります。これはレギュラーシーズン全体の約3分の1を占め、地区優勝を目指すチームにとって最も重要な試合群となります。同じ地区のライバルとの直接対決で優位に立つことが、ポストシーズン進出の鍵を握るのです。

次に、同リーグ内の他地区10球団と6試合または7試合ずつ戦う64試合があります。これにより、リーグ全体での実力が正確に測定されます。そして特筆すべきは、他リーグの全15球団と対戦する46試合のインターリーグ(交流戦)です。この交流戦の大幅な拡大は、メジャーリーグの競技フォーマットにおける大きな変革点でした。従来は交流戦の試合数が限られていたため、異なるリーグのチーム間での実力比較が困難でしたが、現在では全30球団が共通の基準で評価されるようになったのです。

このレギュラーシーズンの最大の目的は、各リーグに6つずつ用意されたポストシーズン出場枠を獲得することです。出場権を得る方法は2つあります。ひとつは各地区で最高勝率を記録して地区優勝を果たすこと。もうひとつは、地区優勝を逃したチームの中で勝率上位3チームに入り、ワイルドカード枠を確保することです。この2つの道が、ワールドシリーズという頂点への扉を開く唯一の方法なのです。

バランススケジュールの導入によって、レギュラーシーズンの戦略的重要性はさらに増しました。かつては、弱い地区に所属するチームが地区内での対戦で勝ち星を稼ぎ、実力以上の成績を残すことが可能でした。しかし全球団との対戦が義務付けられた現在、すべてのチームが真の実力で評価されます。特に重要なのは、ワールドシリーズのホームフィールド・アドバンテージ(本拠地での試合開催権)が、両リーグの優勝チームのうちレギュラーシーズンの勝率が高かった方に与えられるというルールです。これにより、たとえば西海岸のドジャースと東海岸のヤンキースが交流戦で対戦した結果が、将来ワールドシリーズで激突した際の本拠地開催権に直接影響することになりました。もはやレギュラーシーズンの一戦一戦が、シーズン最終局面における優位性を左右する極めて重要な意味を持つようになったのです。

現行ポストシーズン制度の全貌

2022年の労使協定改定に伴い、メジャーリーグのポストシーズンは12チーム制へと拡大されました。従来の10チーム制から2チーム増えたことで、より多くのチームにワールドシリーズへの道が開かれる一方、レギュラーシーズンでの成績上位チームには手厚い報酬が与えられる仕組みが確立されました。各リーグから6チームずつ、合計12チームがポストシーズンに進出し、4段階のトーナメントを勝ち抜いた最後の2チームがワールドシリーズで対決します。

ポストシーズンへの出場権とシード順位は、明確な基準に基づいて決定されます。まず各地区の優勝チーム3チームと、それ以外の12チームの中で勝率上位3チームのワイルドカードチームが選ばれます。そして重要なのがシード順位の決定方法です。第1シードは地区優勝3チームの中で最も勝率が高いチーム、第2シードは2番目に高いチーム、第3シードは3番目に高いチームとなります。続いて第4シードはワイルドカード3チームの中で最も勝率が高いチーム、第5シードは2番目、第6シードは最も低いチームとなります。

このシード順位は、ポストシーズンでの戦い方に決定的な影響を与えます。最大のアドバンテージを享受するのは第1シードと第2シードです。この2チームには不戦勝(BYE)が与えられ、第1ラウンドのワイルドカードシリーズを免除されます。これは単なる休養以上の意味を持ちます。他のチームが短期決戦の激しい消耗戦を繰り広げている間、上位2チームはエース投手を温存し、次のラウンドに向けて万全の準備を整えることができるのです。特に現代野球において投手陣の整備は勝敗を大きく左右するため、この不戦勝の価値は計り知れません。

第3シードと第4シードには、ワイルドカードシリーズでの全試合ホーム開催権が与えられます。3試合すべてを自軍の本拠地で戦えることは、観客の後押しを受けられる点で心理的に大きな優位性となります。一方、第5シードと第6シードはアウェイでの3連戦という極めて不利な状況での戦いを強いられることになります。レギュラーシーズン終了時点で複数チームが同率で並んだ場合、かつて行われていたワンゲーム・プレーオフ(ゲーム163)は廃止され、現在は直接対決の成績や地区内成績などを基にした詳細なタイブレーク規定によって順位が決まります。

第1ラウンド:ワイルドカードシリーズの緊張感

ポストシーズンの幕開けとなるワイルドカードシリーズは、最も短く、最も緊張感に満ちたラウンドです。対戦カードは、各リーグで第3シード対第6シード、第4シード対第5シードの組み合わせとなります。試合形式は3試合制で、先に2勝したチームが次のラウンドへ進出します。このシリーズの最大の特徴は、3試合すべてが上位シード(第3シードまたは第4シード)の本拠地で開催されることです。

下位シードのチームにとって、この形式は極めて過酷です。敵地での連続3試合という環境で、しかも一度でも負ければ後がない状況での戦いを強いられます。観客の大声援がホームチームを後押しし、慣れ親しんだ球場での試合運びができる上位シードに対し、下位シードは常にアウェイのプレッシャーと戦わなければなりません。さらに、短期決戦ではエース投手の起用が勝敗を左右するため、わずか3試合の中でどのように投手陣を配置するかという戦略的判断が監督の手腕を問われる場面となります。

この形式は2022年以降に導入されたもので、それ以前のワンゲーム・プレーオフ形式とは異なります。3試合制になったことで、一発勝負の運要素は減少し、より実力が反映されやすくなりました。しかし同時に、勢いに乗ったワイルドカードチームが連勝で駆け上がる可能性も十分に残されており、ポストシーズンならではの劇的な展開を生み出す土壌となっています。このワイルドカードシリーズを制したチームは、次のディビジョンシリーズで休養十分な上位2シードと対戦することになり、新たな試練が待ち受けています。

第2ラウンド:ディビジョンシリーズの戦略

ワイルドカードシリーズを勝ち抜いた4チームを待ち受けているのが、十分な休養を取った第1シードと第2シードです。ディビジョンシリーズは各リーグで2つの対戦カードが組まれ、第1シード対ワイルドカードシリーズの勝者(第4シードと第5シードの勝者)、第2シード対もうひとつのワイルドカードシリーズの勝者(第3シードと第6シードの勝者)という組み合わせになります。重要なポイントは、このラウンドではシード順の再編(リシード)が行われないことです。つまり対戦相手は事前に決まった組み合わせに従います。

試合形式は5試合制で、先に3勝したチームが次のリーグチャンピオンシップシリーズへ進出します。ホームフィールド・アドバンテージは上位シード(第1シードと第2シード)に与えられ、開催方式は2-2-1形式となります。これは、最初の2試合と最終第5戦を上位シードの本拠地で、第3戦と第4戦を下位シードの本拠地で開催する方式です。この形式により、シリーズの序盤と終盤で上位シードが本拠地の利を活かせる設計となっています。

ディビジョンシリーズでは、5試合という限られた試合数の中で、チームの戦略性が問われます。先発投手のローテーションをどう組むか、中継ぎ投手をどのタイミングで投入するか、主力選手の休養をどう取るかなど、監督とコーチ陣の采配が勝敗を大きく左右します。特に第1シードと第2シードは、ワイルドカードシリーズを免除された分、投手陣が万全の状態で臨めるため、ここで大きなアドバンテージを発揮することが期待されます。

しかし、休養が必ずしも有利に働くとは限りません。ワイルドカードシリーズを戦ったチームは実戦感覚を保っている一方、不戦勝だったチームは試合勘を失っている可能性もあります。実際に過去のポストシーズンでは、勢いに乗ったワイルドカードチームが、休養明けの上位シードを破る下剋上のドラマが何度も起きています。この予測不可能性こそが、ディビジョンシリーズの醍醐味であり、ファンを魅了する要素なのです。

第3ラウンド:リーグチャンピオンシップシリーズ

ディビジョンシリーズを勝ち抜いた各リーグ2チームが、リーグの頂点とワールドシリーズへの切符を懸けて激突するのがリーグチャンピオンシップシリーズです。アメリカン・リーグチャンピオンシップシリーズはALCS、ナショナル・リーグチャンピオンシップシリーズはNLCSと呼ばれ、この2つのシリーズの勝者がワールドシリーズで対決します。試合形式は7試合制で、先に4勝したチームがリーグ王者となり、念願のペナント(リーグ優勝旗)を獲得します。

ホームフィールド・アドバンテージは、レギュラーシーズンの勝率が高いチームに与えられます。ただし特別ルールとして、地区優勝チームとワイルドカードチームが対戦する場合は、勝率に関係なく地区優勝チームがホーム開催権を得ます。これは、レギュラーシーズンで地区優勝を果たした功績を尊重する仕組みです。開催形式は2-3-2方式で、ホームチームが第1戦、第2戦、第6戦、第7戦を本拠地で戦い、ビジターチームが第3戦から第5戦を本拠地で戦います。

7試合制という長丁場は、チームの総合力が試される真の勝負となります。短期決戦での運や勢いだけでは勝ち抜けず、投手陣の層の厚さ、打線の安定性、守備力、そして監督の戦術的柔軟性など、あらゆる要素が問われます。先発投手のローテーションをどう回すか、クローザーの起用タイミング、代打や守備固めの采配など、一つ一つの判断がシリーズの行方を左右します。

リーグチャンピオンシップシリーズは、多くの名勝負を生み出してきました。延長戦での劇的なサヨナラホームラン、完璧な投手戦、大逆転劇など、野球の持つあらゆる魅力が凝縮された舞台です。このシリーズを制したチームは、リーグの代表として、もう一方のリーグ王者との最終決戦に臨む栄誉を手にします。選手たちはシャンパンファイトでリーグ優勝を祝い、次なる頂点であるワールドシリーズへと駒を進めるのです。

最終決戦:ワールドシリーズの全貌

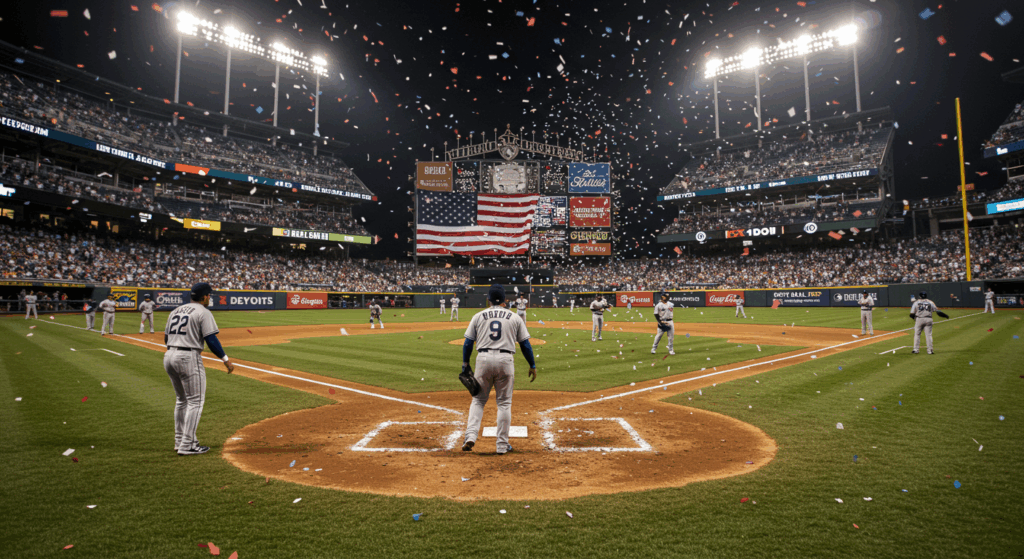

長く過酷な戦いを勝ち抜いたアメリカン・リーグとナショナル・リーグの王者が、野球界最高の栄誉を懸けて激突する舞台がワールドシリーズです。この「秋の祭典」は、単なるスポーツイベントを超えて、北米のスポーツ文化に深く根付いた一大イベントとなっています。ワールドシリーズの歴史は古く、1903年に第1回大会が開催されて以来、120年以上にわたって野球ファンを魅了し続けてきました。

試合形式はリーグチャンピオンシップシリーズと同じく7試合制(4戦先勝)です。開催形式も同様に2-3-2方式で、第1戦、第2戦、第6戦、第7戦が一方のチームの本拠地で、第3戦、第4戦、第5戦がもう一方のチームの本拠地で行われます。この形式により、シリーズの序盤と終盤でホームチームが本拠地の利を活かせる構造となっています。

ホームフィールド・アドバンテージの決定方法は極めてシンプルで、両チームのうちレギュラーシーズンの勝率が高かった方に与えられます。このルールは、162試合という長丁場の価値を最大限に尊重する仕組みです。かつて2003年から2016年まで、オールスターゲームの勝敗によってワールドシリーズのホーム開催権が決まるという制度がありましたが、現在は廃止されています。レギュラーシーズンを通して優れた成績を収めたチームこそが、最大の舞台で優位に立つべきだという明確な方針の表れです。

ワールドシリーズには、ポストシーズン特有の特別ルールが適用されます。まずユニバーサルDH制により、2022年以降はナショナル・リーグの球場であっても指名打者が使用されます。これにより投手が打席に立つことはなくなり、両リーグが同じ条件で戦います。また延長戦のタイブレーク制は適用されません。レギュラーシーズンでは延長10回以降に無死二塁からイニングを開始するルールがありますが、ワールドシリーズでは決着がつくまで何イニングでも、伝統的な無死走者なしの形式で続けられます。これは、最高峰の舞台での勝敗が人為的なルールで決まるべきではないという考えに基づいています。

ワールドシリーズを制したチームには、コミッショナーズ・トロフィーが授与されます。ティファニー社が制作するこの純銀製のトロフィーは、30本の旗が一本の柱を支えるデザインで、メジャーリーグ30球団の頂点に立った証です。また、シリーズを通じて最も活躍した選手にはワールドシリーズMVPが贈られます。この栄誉ある賞は、かつてはスポーツ・イラストレイテッド誌が選出していましたが、現在はウィリー・メイズ・ワールドシリーズ最優秀選手賞として、伝説的な選手の名を冠しています。

近年のワールドシリーズと注目の展開

2024年のワールドシリーズでは、ロサンゼルス・ドジャースがニューヨーク・ヤンキースを4勝1敗で破り、世界一に輝きました。MVPには第1戦で歴史的なウォークオフ・グランドスラムを放ったフレディ・フリーマンが選出され、シリーズを通じて圧倒的な活躍を見せました。このシリーズは、大谷翔平選手がワールドシリーズ初出場を果たした歴史的な大会としても記憶されています。

2023年には、テキサス・レンジャーズがアリゾナ・ダイヤモンドバックスを4勝1敗で下し、球団史上初のワールドシリーズ制覇を達成しました。遊撃手コーリー・シーガーがMVPに輝き、彼は2020年にドジャースで獲得したワールドシリーズMVPに続く2度目の受賞となりました。異なる2つのチームでMVPを獲得する偉業は、彼のポストシーズンでの圧倒的な強さを証明しています。

2022年のワールドシリーズでは、ヒューストン・アストロズがフィラデルフィア・フィリーズを4勝2敗で破り、6年ぶり2度目の優勝を果たしました。新人遊撃手ジェレミー・ペーニャがMVPに選ばれ、若手選手の活躍が光りました。2021年にはアトランタ・ブレーブスがアストロズを4勝2敗で下し、1995年以来26年ぶりの栄冠を手にしています。

2020年の特別なシーズンでは、新型コロナウイルスの影響で短縮シーズンとなりましたが、ドジャースがタンパベイ・レイズを4勝2敗で破り、1988年以来32年ぶりの優勝を達成しました。コーリー・シーガーが若干26歳でMVPに輝き、将来のスター選手としての地位を確立しました。2019年にはワシントン・ナショナルズが球団史上初のワールドシリーズ制覇を成し遂げ、エース投手スティーブン・ストラスバーグがMVPに選ばれています。

これらの近年の戦いを振り返ると、特定のチームによる王朝の構築がいかに困難であるかが分かります。メジャーリーグの競争環境は極めて厳しく、毎年新たなチャンピオンが誕生する可能性が開かれています。また、ベテラン選手の経験と若手選手の勢いが融合したチームが成功を収める傾向も見られ、チーム編成の妙が勝利の鍵となっています。

ポストシーズン制度の歴史的変遷

現在の12チーム制ポストシーズンに至るまで、メジャーリーグのプレーオフ形式は時代と共に大きく変化してきました。その変遷を辿ることで、現行制度の意義がより深く理解できます。1903年から1968年までの長期間、ポストシーズンは極めてシンプルな2チーム制でした。各リーグの優勝チームが直接ワールドシリーズで対戦する形式で、地区という概念は存在しませんでした。

1969年に球団拡張に伴い各リーグが東西2地区制に再編されると、4チーム制へと移行しました。両地区の優勝チームがリーグチャンピオンシップシリーズで対決し、その勝者がワールドシリーズに進出する2ラウンド制が導入されました。この形式は1993年まで続き、レギュラーシーズンの地区優勝争いがより熾烈なものとなりました。

1995年には、さらなる球団拡張により各リーグが東・中・西の3地区制に再編され、8チーム制へと拡大しました。この時にディビジョンシリーズが新設され、3地区の優勝チームに加えて、地区優勝を逃したチームの中で最高勝率のワイルドカードチーム1チームが出場する3ラウンド制となりました。この制度変更により、地区優勝を逃したチームにもチャンスが与えられ、シーズン終盤まで多くのチームがポストシーズン進出の可能性を残すことになりました。

2012年には10チーム制へと拡大され、ワイルドカード枠が各リーグ2チームに増加しました。この2チームがワイルドカードゲームという一発勝負で対決し、勝者がディビジョンシリーズへ進出する形式が導入されました。この1試合だけのプレーオフは、極度の緊張感を生み出し、多くの劇的な試合を生み出しました。しかし同時に、162試合を戦い抜いた実力が1試合の運で左右されることへの批判もありました。

そして2022年、現在の12チーム制が確立されました。ワイルドカード枠が3チームに拡大され、ワイルドカードゲームは3試合制のワイルドカードシリーズへと変更されました。最も重要な変更点は、第1シードと第2シードに不戦勝が与えられることです。この制度により、レギュラーシーズンで優秀な成績を収めたチームへの報酬が明確化され、シーズンの重要性が再確認されました。

日本のクライマックスシリーズとの比較

メジャーリーグのポストシーズン制度を理解する上で、日本のプロ野球のクライマックスシリーズと比較することは非常に有益です。両制度には、それぞれのリーグが持つ価値観と戦略思想が色濃く反映されています。まず基本的な構造として、メジャーリーグは30球団中12チームがポストシーズンに進出するのに対し、日本のプロ野球は12球団中6チームがクライマックスシリーズに進出します。出場比率で見ると、メジャーリーグは40パーセント、日本は50パーセントとなり、日本の方がより多くのチームにチャンスが与えられています。

トーナメントの段階数も大きく異なります。メジャーリーグは4段階のラウンド(ワイルドカードシリーズ、ディビジョンシリーズ、リーグチャンピオンシップシリーズ、ワールドシリーズ)を経るのに対し、日本のクライマックスシリーズは2段階(ファーストステージとファイナルステージ)で日本シリーズ出場チームが決まります。この構造の違いは、シーズンの長さと試合数にも関係しています。

最も重要な違いは、レギュラーシーズン王者への報酬の考え方です。メジャーリーグでは第1シードと第2シードに不戦勝が与えられますが、これは戦略的アドバンテージであり、直接的な勝利数の加算ではありません。投手陣を休ませ、万全の状態で次のラウンドに臨めるという形での優遇です。一方、日本のクライマックスシリーズでは、ファイナルステージでリーグ優勝チームに1勝のアドバンテージが与えられます。シリーズ開始時点で1勝が加算された状態となり、挑戦者は数学的により多くの勝利を収めなければなりません。

さらに日本では、ファイナルステージの全試合がリーグ優勝チームの本拠地で開催され、シリーズが引き分けで終了した場合もリーグ優勝チームが日本シリーズに進出します。これらの仕組みは、143試合を戦い抜いたペナントレース王者の権威を強く保護する設計となっています。対してメジャーリーグでは、ホームフィールド・アドバンテージはシード順や勝率に応じて分配され、一度トーナメントが始まれば比較的対等な条件で戦います。

この思想の違いは、下剋上の起こりやすさにも影響します。メジャーリーグでは、短期決戦の勢いに乗ったワイルドカードチームがワールドシリーズまで勝ち上がる可能性が比較的高く、実際に近年でもそうした例が見られます。2023年のポストシーズンでは、レギュラーシーズンで圧倒的な成績を収めた上位シードが次々と敗退し、勝率で劣るチームがリーグ優勝を果たす波乱が起きました。一方、日本のクライマックスシリーズでは、リーグ優勝チームが明確なハンディキャップで守られているため、下剋上のハードルは高くなっています。

どちらの制度が優れているという単純な結論はありません。メジャーリーグはポストシーズンのエンターテインメント性と予測不可能性を重視し、日本のプロ野球はレギュラーシーズンの権威と価値を最優先しています。この違いは、両国の野球文化と観客の期待の違いを反映したものと言えるでしょう。

ワールドシリーズ優勝への道のり

ここまで見てきたように、メジャーリーグでワールドシリーズを制覇することは、想像を絶するほどの困難を伴います。まず30球団という激しい競争環境の中で、162試合のレギュラーシーズンを勝ち抜き、上位6チームに入らなければなりません。この時点で、24球団が脱落します。地区優勝を目指すにせよ、ワイルドカードを狙うにせよ、半年間にわたる長期戦で一定以上の勝率を維持し続ける必要があります。

ポストシーズンに進出できたとしても、そこからが本当の戦いです。第3シード以下のチームは、まずワイルドカードシリーズで生き残らなければなりません。敵地での3連戦という厳しい環境で、一つでも負ければ後がない緊張感の中で戦います。仮にここを突破しても、次のディビジョンシリーズでは休養十分な上位シードが待ち受けています。投手陣が消耗した状態で、万全の準備を整えた強豪と5試合制で対決するのです。

ディビジョンシリーズを勝ち抜けば、リーグチャンピオンシップシリーズという7試合制の長丁場が待っています。ここまで来れば各リーグの最後の2チームですから、どちらも強豪揃いです。先発投手のローテーション、打線の安定性、守備力、監督の采配、すべてが高いレベルで問われます。そしてこのシリーズを制してリーグ王者となり、ようやくワールドシリーズへの切符を手にします。

しかしワールドシリーズは、さらなる高みです。もう一方のリーグを勝ち抜いた最強のチームとの7番勝負。ここまでの長い戦いで蓄積された疲労、投手陣の状態、怪我人の有無、そしてチームの勢いと精神力、すべてが勝敗を左右します。第7戦までもつれれば、先に本拠地で開催できるホームフィールド・アドバンテージの価値が最大限に発揮されます。だからこそ、レギュラーシーズンの勝率が重要なのです。

ワールドシリーズを制したチームは、4つのシリーズすべてを勝ち抜いた真の王者です。最短でも11勝(ワイルドカードシリーズ2勝、ディビジョンシリーズ3勝、リーグチャンピオンシップシリーズ4勝、ワールドシリーズ4勝)が必要で、もし第1シードまたは第2シードであれば最短9勝(不戦勝のため)となります。これにレギュラーシーズンの162試合が加わるわけですから、その道のりがいかに過酷であるかが理解できるでしょう。

レギュラーシーズンの戦略的重要性

ポストシーズンの仕組みを理解すると、レギュラーシーズンがいかに戦略的に重要かが見えてきます。単に6位以内に入ればよいというものではなく、できるだけ高いシード順位を獲得することが極めて重要なのです。第1シードと第2シードに入れば不戦勝の恩恵を受けられ、投手陣を休ませることができます。これは短期決戦のポストシーズンにおいて計り知れない価値があります。

第3シードになってしまうと、ワイルドカードシリーズに出場しなければなりませんが、それでも全試合をホームで戦える利点があります。しかし第2シードと第3シードの間には戦略的断崖と呼ばれる大きな差が存在します。たとえ地区優勝を果たしても、勝率で3番目に甘んじれば、短期決戦のリスクを負うことになるのです。だからこそ、既に地区優勝を決めたチーム同士が、シーズン終盤にシード順位を懸けて全力で戦う光景が見られます。

また、レギュラーシーズンの勝率はワールドシリーズでのホームフィールド・アドバンテージにも直結します。仮に自分のチームがナショナル・リーグで、将来ワールドシリーズでアメリカン・リーグのチームと対戦することになった場合、レギュラーシーズンの勝率が1試合分でも上回っていれば、第6戦と第7戦を本拠地で戦える可能性が生まれます。このため、シーズン終盤の消化試合と思われる一戦が、実は数か月後のワールドシリーズを左右する重要な試合となり得るのです。

さらに2023年から導入されたバランススケジュールにより、全30球団が共通の基準で評価されるようになりました。弱い地区で勝ち星を稼ぐという戦略は通用せず、真の実力が問われます。交流戦での成績も、将来のワールドシリーズでの対戦相手との力関係を測る指標となり、レギュラーシーズンの一戦一戦に意味が生まれています。このように、メジャーリーグのレギュラーシーズンは単なる予選ではなく、ポストシーズンでの戦略的優位性を獲得するための長い戦いなのです。

ポストシーズンの特別ルールと戦略

ポストシーズンでは、レギュラーシーズンとは異なる特別ルールが適用され、チームの戦略にも大きな影響を与えます。最も重要なのがユニバーサルDH制の適用です。2022年以降、ナショナル・リーグの球場であっても全試合で指名打者が使用されるようになりました。これにより、投手が打席に立つことはなくなり、両リーグが同じ戦術的条件で戦います。かつてナショナル・リーグでは投手も打席に立つため、代打のタイミングや投手交代の判断が複雑でしたが、現在は統一されています。

もうひとつの重要なルールが、延長戦タイブレークの不適用です。レギュラーシーズンでは、延長10回以降に無死二塁から始まるゴーストランナー制度が導入されていますが、ポストシーズンではこのルールは適用されません。延長戦は決着がつくまで何イニングでも、伝統的な無死走者なしの形式で続けられます。これは野球の純粋性を重視する考え方で、最高峰の舞台での勝敗が人為的なルールで決まるべきではないという思想の表れです。

この延長戦ルールは、投手起用の戦略を大きく左右します。タイブレークがないため、延長戦が長引く可能性があり、監督は中継ぎ投手やクローザーをどのタイミングで投入するか、慎重に判断しなければなりません。早い段階で主力投手を使い果たしてしまうと、延長戦で投手不足に陥るリスクがあります。しかし温存しすぎると、目の前の試合を落としてシリーズ敗退の危機に直面します。このバランス感覚が、ポストシーズンでの監督の手腕を問う重要な要素となっています。

また、ポストシーズンの各シリーズでは試合形式が異なります。ワイルドカードシリーズは3試合制、ディビジョンシリーズは5試合制、リーグチャンピオンシップシリーズとワールドシリーズは7試合制です。短いシリーズほど、エース投手の重要性が増します。3試合制では、エースが2試合に先発できるため、その出来がシリーズの命運を握ります。一方、7試合制では先発投手の層の厚さと、中継ぎ陣の安定性が問われます。チーム編成の段階から、ポストシーズンを見据えた投手陣の構築が勝利の鍵となるのです。

ワールドシリーズが生み出す歴史と伝説

ワールドシリーズは、120年以上の歴史の中で数々の伝説的な瞬間を生み出してきました。劇的な逆転勝利、完全試合に迫る投手戦、歴史に残るホームラン、そして涙と歓喜のドラマ。これらすべてが、ワールドシリーズという舞台の魔力です。過去には、1試合での大逆転劇、延長戦での奇跡的なプレー、無名選手が一躍ヒーローとなる物語など、野球ファンの記憶に永遠に刻まれる場面が数多く生まれています。

日本人選手にとっても、ワールドシリーズは特別な舞台です。2009年には松井秀喜選手がニューヨーク・ヤンキースの一員としてワールドシリーズMVPを獲得し、日本人選手として初めてこの栄誉に輝きました。第6戦では3本塁打、8打点、打率6割15分という驚異的な成績を残し、チームを26年ぶりの優勝に導きました。この快挙は日本中に感動を与え、メジャーリーグでの日本人選手の可能性を世界に示しました。

2024年には大谷翔平選手がロサンゼルス・ドジャースの一員として初めてワールドシリーズに出場し、チームの優勝に貢献しました。投手としての活動は休止していましたが、打者として重要な役割を果たし、長年の夢であったワールドシリーズ制覇を実現しました。彼の存在は、メジャーリーグにおける日本人選手の地位をさらに高め、世界中の野球ファンの注目を集めました。

ワールドシリーズの優勝チームには、単なるトロフィー以上の価値があります。それは球団の歴史に永遠に刻まれる栄光であり、選手たちのキャリアを定義する瞬間です。優勝パレードでは数百万人のファンが街に繰り出し、選手たちを祝福します。この光景は、スポーツが持つ人々を結びつける力を象徴しています。ワールドシリーズ王者という称号は、一生消えることのない誇りとなり、選手たちの名前は球史に刻まれ続けるのです。

まとめ:究極の栄冠への道

メジャーリーグのワールドシリーズ優勝は、野球界における最高峰の栄誉であり、その道のりは極めて長く困難です。30球団が競い合うリーグ構造の中で、まず162試合のレギュラーシーズンを戦い抜き、各リーグ上位6チームに入る必要があります。そこから4段階のポストシーズントーナメントが始まり、ワイルドカードシリーズ、ディビジョンシリーズ、リーグチャンピオンシップシリーズを勝ち抜いた最後の2チームだけが、ワールドシリーズという最終決戦の舞台に立つことができます。

現行の12チーム制ポストシーズンでは、レギュラーシーズンの成績が戦略的に重要な意味を持ちます。第1シードと第2シードには不戦勝が与えられ、投手陣を万全の状態で整える機会が得られます。一方、下位シードは過酷な短期決戦を勝ち抜かなければなりません。シード順位ひとつで、ワールドシリーズへの道の険しさが大きく変わるのです。

ワールドシリーズは7試合制で行われ、両チームのうちレギュラーシーズンの勝率が高かった方がホームフィールド・アドバンテージを得ます。このシリーズを制したチームには、コミッショナーズ・トロフィーが授与され、最も活躍した選手にはワールドシリーズMVPの栄誉が与えられます。これらすべてのプロセスを勝ち抜いたチームだけが、真の世界一として球史にその名を刻むことができるのです。

メジャーリーグのワールドシリーズは、単なるスポーツイベントを超えた文化的現象です。長い歴史の中で数々の伝説を生み出し、今もなお世界中の野球ファンを魅了し続けています。この仕組みとルールを理解することで、ワールドシリーズの観戦がより深く、より感動的なものとなるでしょう。選手たちの情熱、チームの戦略、そしてファンの熱狂が融合した究極の舞台、それがメジャーリーグのワールドシリーズなのです。

コメント