採血後の絆創膏をいつ剥がすべきかは、多くの人が疑問に思う重要なポイントです。医療機関での採血は日常的な検査の一環として行われますが、その後の絆創膏の取り扱いについて明確な指導を受けていない方も少なくありません。実は、絆創膏を適切なタイミングで剥がすことは、皮膚トラブルの予防や衛生管理の観点から非常に重要です。埼玉医科大学国際医療センターや高知検診クリニックなど、多くの医療機関が具体的な時間の目安を示しており、これらのガイドラインに従うことで、より安全で快適な採血後のケアが可能になります。また、絆創膏の正しい剥がし方や、採血後の注意点を理解することで、内出血やかぶれなどの合併症を効果的に予防できます。本記事では、医療機関の推奨に基づいた正確な情報をお伝えし、採血後の適切なケア方法について詳しく解説します。

Q1: 採血後の絆創膏はいつ剥がすのが正解?医療機関が推奨する時間とは

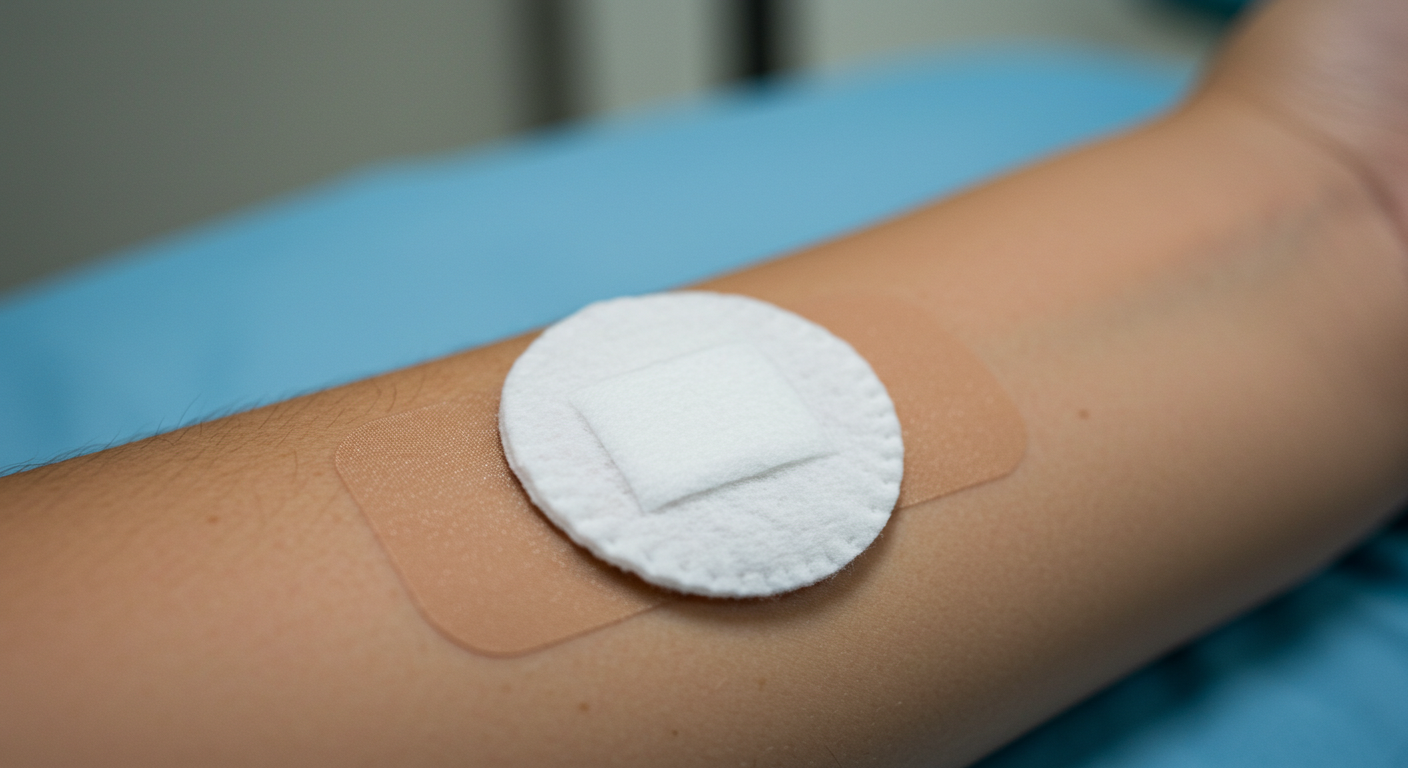

採血後の絆創膏を剥がすタイミングについて、多くの医療機関が明確な推奨時間を示しています。最も一般的な目安は、採血終了後1時間程度です。

埼玉医科大学国際医療センターでは、採血終了後通常は1時間で絆創膏を外すことが可能であるとしています。同様に、高知検診クリニックでは止血テープは遅くとも1時間以内にはがすよう注意を促しており、静岡市立静岡病院の中央採血室でも止血用絆創膏は貼付後1時間を目安にはがすようお願いしています。

一方で、30分から1時間の範囲で推奨する医療機関もあります。献血後の注意点として、茅ヶ崎市は止血テープ・包帯を30分から60分後に必ずはずすよう指示しており、大垣市民病院では絆創膏は30分ほどで剥がすよう推奨しています。

遅くとも2時間以内には剥がすべきという意見もあります。採血に伴う合併症と予防に関する資料では、絆創膏は2時間以内にはずすべきだと述べられています。

ただし、東京大学医学部附属病院検査部や兵庫医科大学病院などでは、特に厳密な決まりはないとしながらも、帰宅したときに外すことを推奨しています。しかし、これらの医療機関でも、何日もつけていると不衛生になるため注意が必要であると強調しています。

結論として、採血後の絆創膏は30分から1時間以内、遅くとも2時間以内または帰宅時には剥がすことが、医療機関の一般的な推奨となっています。この時間を守ることで、適切な止血と皮膚トラブルの予防が可能になります。

Q2: 採血後の絆創膏を長時間貼ったままにするとどんなリスクがある?

採血後の絆創膏を長時間貼り続けることには、複数の健康リスクが伴います。最も重要なのは皮膚トラブルの発生と衛生面での問題です。

皮膚トラブルの種類とリスク

接触性皮膚炎は、テープの原材料に含まれる物質が皮膚に触れることで刺激やアレルギー反応を起こし、炎症が生じる状態です。皮膚が弱い方は特に注意が必要で、パッチテストが推奨される場合もあります。

浸軟(しんなん)は、テープを長時間貼ることで汗が蒸発せず、皮膚が白くふやける状態を指します。この状態では皮膚のバリア機能が低下し、刺激物質が浸透しやすくなるため、さらなる皮膚トラブルの原因となります。

緊張性水疱は、テープを強く引っ張りながら貼ることで、テープが元に戻ろうとする力が皮膚にかかり、両端に水ぶくれができる現象です。

角質・表皮剥離は、テープを強く剥がす際に、皮膚の表面の角質だけでなく表皮まで剥がれてしまう状態で、痛みを伴い、雑菌が入って感染を起こす可能性もあります。

衛生面での問題

絆創膏を何日も貼りっぱなしにすると、不衛生な状態になることが複数の医療機関で指摘されています。湿気がこもりやすく、細菌の繁殖環境となりやすいため、感染リスクが高まります。

特に注意が必要な方

肌が弱い方や過去にかぶれた経験がある方は、より早めに絆創膏を外すなどの工夫が必要です。高知検診クリニックでは、過去に絆創膏でかぶれ、発赤、かゆみを感じたことがある方は、採血前に必ず申し出るよう求めています。

高齢者の場合、肌は乾燥しやすく弱いため、「スキンテア」(皮膚損傷)のリスクが高く、テープ剥離時の刺激を抑える工夫が重要です。

これらのリスクを避けるためにも、採血後の絆創膏は適切なタイミングで剥がすことが重要です。

Q3: 採血後の止血を確実に行うための正しい圧迫方法と時間は?

採血後の止血を確実に行うことは、内出血などの合併症を防ぐために極めて重要です。適切な圧迫方法と時間を理解することで、安全な採血後のケアが可能になります。

基本的な圧迫時間

一般的な推奨時間は5分程度です。多くの医療機関がこの時間を標準としており、穿刺部位をしっかりと圧迫することで確実な止血が得られます。

ただし、血液をサラサラにする薬を服用している方は注意が必要です。抗凝固薬や抗血小板薬(例:ワーファリン、バファリン、バイアスピリン)を服用している場合は、通常よりも長く、5分から20分程度の圧迫が必要とされています。これらの薬が血液の凝固を遅らせるため、止血に時間がかかるためです。

正しい圧迫方法

最も重要なのは、穿刺部位を指先で揉まずに、垂直に、しっかりと押さえることです。マッサージをすると、逆に血管壁からの出血を促進してしまう可能性があります。

圧迫は一定の圧力で継続的に行うことが大切です。断続的な圧迫や弱い圧迫では、十分な止血効果が得られません。

絆創膏の貼り方のポイント

ステプティのような圧迫止血用絆創膏を使用する場合は、パッドがずれないように軽く親指を添え、テープを適度に伸ばして貼ることで、パッドが四方向から包み込むように固定され、優れた止血効果が得られます。

圧迫が不十分な場合のリスク

圧迫が不十分だと、血液が漏れ出し、皮下出血(内出血)を引き起こす原因となります。内出血は皮膚の下に紫や黒の斑点(あざ)として現れ、痛みや腫れを伴うことがあります。

内出血が起こりやすい条件

血管が細く深い人、高齢者、抗血栓薬を服用中の人は内出血を起こしやすい傾向にあります。また、血管を探している間に血管外に血液が漏れたり、採血中に腕が動いたり、針の固定が甘かったりすることも内出血の原因となります。

適切な圧迫により、これらのリスクを大幅に減らすことができます。圧迫時間中は、採血部位から手を離さず、しっかりと押さえ続けることが重要です。

Q4: 絆創膏を剥がす時の正しい方法と皮膚トラブルを防ぐコツ

絆創膏を剥がす際の正しい方法を知ることは、皮膚トラブルを防ぐために非常に重要です。間違った剥がし方は、皮膚損傷や痛みの原因となります。

基本的な剥がし方

皮膚を押さえながら、体毛の流れに沿ってゆっくりと水平に引っ張るように剥がすことが基本です。この方法により、皮膚への刺激を最小限に抑え、角質や表皮の剥離を防ぐことができます。

急激に剥がしたり、垂直に引っ張ったりすると、皮膚に過度な負担がかかり、角質・表皮剥離が起こる可能性があります。これは痛みを伴い、雑菌が入って感染を起こすリスクもあります。

高齢者への特別な配慮

特に高齢者の肌は乾燥しやすく弱いため、「スキンテア」(皮膚損傷)のリスクが高く、テープ剥離時の刺激を抑える工夫が重要です。保護剤の塗布や剥離剤の使用も有効とされています。

皮膚トラブル予防のための工夫

テープ選びも重要な要素です。通気性があり柔軟性に富んだ不織布テープや、肌に優しい粘着剤を使用したサージカルテープを選ぶことで、皮膚への負担を軽減できます。

肌のバリア機能強化として、セラミドを含むスキンケア製品などで肌の保湿を行うことも効果的です。

保護剤・剥離剤の使用により、テープを貼る前に被膜剤を塗ったり、剥がす際に剥離剤を使用したりすることで、肌への刺激を減らすことができます。

適切な貼り方も重要

剥がし方だけでなく、貼る際の注意点も理解しておくことが大切です。テープを伸ばしたり引っ張ったりせずに優しく貼ることで、後で剥がす際の負担を軽減できます。

貼る位置の検討も有効です。以前貼った場所とは違う場所に貼ることで、肌への負担を軽減できます。

トラブル発生時の対処法

もし赤みやかゆみが出た場合は、すぐに使用を中止し、医師または薬剤師に相談することが重要です。自己判断での対処や放置は症状を悪化させる可能性があります。

接触性皮膚炎の症状が現れた場合は、皮膚が弱い方はパッチテストを受けることも検討しましょう。

これらの正しい方法を実践することで、採血後の絆創膏を安全かつ快適に取り扱うことができます。

Q5: 採血後に内出血やかぶれが起きた時の対処法と予防策

採血後に内出血やかぶれが発生した場合の適切な対処法と、これらを予防するための具体的な方法について詳しく解説します。

内出血が起きた場合の対処法

内出血の症状と経過を理解することが重要です。皮膚の下に紫や黒の斑点(あざ)が現れ、痛みや腫れを伴うことがあります。多くの場合、7~10日ほどで自然に治り、色の変化(青黒→緑→黄→消失)とともに改善します。

immediate care(直後のケア)として、採血直後に痛みや腫れがある場合は、保冷剤などで冷やすことが効果的です。その後、蒸しタオルなどで温めると吸収が早まり、治癒を促進できます。

重要なのは必要以上に触らないことです。マッサージや強い圧迫は逆効果となる可能性があります。

内出血の予防策

採血後の適切な圧迫が最も重要な予防策です。穿刺部位をしっかりと5分間(血液をサラサラにする薬を服用している場合は5分〜20分間)垂直に圧迫することで、内出血のリスクを大幅に減らすことができます。

血管が出にくい状況の改善も予防につながります。手が冷えた状態や脱水状態では血管が細くなり見えにくくなるため、事前に水分補給をこまめにする、使い捨てカイロや蒸しタオルで手を温めるといった工夫が採血を容易にします。

かぶれが起きた場合の対処法

即座の対応が重要です。赤みやかゆみが出た場合は、すぐに使用を中止し、医師または薬剤師に相談することが必要です。自己判断での対処や放置は症状を悪化させる可能性があります。

症状の種類による対処も理解しておきましょう。接触性皮膚炎では、テープの原材料に含まれる物質による刺激やアレルギー反応が原因となります。浸軟では、皮膚が白くふやけた状態となり、バリア機能が低下します。

かぶれの予防策

事前の申し出が最も重要です。過去に絆創膏でかぶれ、発赤、かゆみを感じたことがある方は、採血前に必ず医療スタッフに申し出るようにしましょう。

アレルギー対応として、アルコール消毒液や絆創膏の素材(ラテックスなど)にアレルギーがある場合は、事前に伝えることで適切な代替品を使用してもらえます。

適切な時間管理により、絆創膏を長時間貼り続けることを避け、30分から1時間以内に剥がすことで、かぶれのリスクを大幅に減らすことができます。

特別な注意が必要な方への配慮

高齢者の場合、肌の乾燥や脆弱性により、より慎重な対応が必要です。保護剤の使用や、より肌に優しい材質の絆創膏の選択が推奨されます。

血液をサラサラにする薬を服用している方は、内出血のリスクが高いため、より長時間の圧迫と慎重な観察が必要です。

これらの対処法と予防策を理解し実践することで、採血後の合併症を効果的に管理できます。

コメント