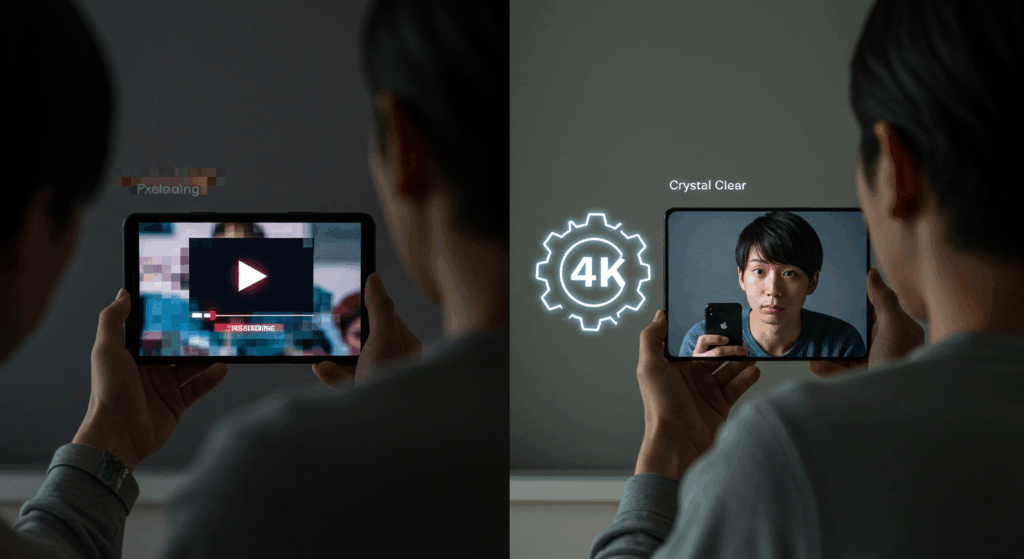

NHK ONEを視聴していて、画質が悪いと感じたことはありませんか。せっかくの番組も、映像がぼやけていたり、ブロックノイズが発生したりすると、臨場感が損なわれてしまいます。実は、NHK ONEの画質問題には複数の原因があり、それぞれに適切な改善方法が存在しています。2025年10月からNHKプラスがNHK ONEへと移行し、スマートフォンでも最大1920×1080のHD画質で視聴できるようになるなど、大きな進化を遂げました。しかし、設定が適切でない場合や、通信環境に問題がある場合、さらにはマルチ編成という技術的な制約によって、画質が低下してしまうケースがあります。本記事では、NHK ONEの画質が悪くなる原因を詳しく解説し、具体的な改善方法や最適な設定について徹底的にご紹介します。アプリの設定変更から、テレビ本体の調整、通信環境の見直し、さらにはアンテナの受信状態の確認まで、幅広い対策を網羅しています。この記事を読めば、あなたもNHK ONEを最高の画質で楽しめるようになるでしょう。

NHK ONEアプリの画質設定を最適化する方法

NHK ONEで画質が悪いと感じる場合、まず確認すべきなのがアプリ内の画質設定です。2025年10月1日以降、NHKプラスから移行したNHK ONEアプリでは、スマートフォンでも最大1920×1080のHD画質で視聴できるようになりました。以前は最大960×540ピクセル、1.5Mbpsに制限されていた時代と比べると、大幅な画質向上が実現されています。しかし、初期設定のままでは最高画質が適用されていない可能性があります。

画質設定を変更する手順は非常にシンプルです。まず、NHK ONEアプリを開き、画面右下にある「設定」をタップします。次に「再生環境」を選択すると、画質に関する設定項目が表示されます。ここで重要なのが、「画質(モバイル画質)」と「画質(Wi-Fi画質)」の2つの項目です。デフォルトでは「自動(推奨)」が選択されているため、通信状況に応じて画質が自動的に調整される仕組みになっています。しかし、より高画質で安定した視聴を求める場合は、この自動設定をオフにして、手動で「再生画質」を「高」に変更することが効果的です。

NHK ONEでは6段階の画質設定が用意されており、最高6Mbpsまで選択できるようになっています。ただし、高画質で視聴する場合はデータ通信量が増加するため、モバイルデータ通信で視聴する際は十分に注意が必要です。Wi-Fi環境であれば、積極的に高画質設定を利用することをお勧めします。配信仕様の詳細としては、映像コーデックにH.264 AVC、フレームレートは30p、音声はAAC-LC 2チャンネル、48kHz、16bitとなっています。

テレビアプリでは最大1920×1080ピクセル、6Mbpsの配信が行われており、PC(ウェブブラウザ)やスマートフォンアプリでも同時配信・見逃し配信においてHD画質が選択可能になっています。視聴環境や通信速度に応じて、アプリ内で画質を柔軟に調整できるようになっているため、自分の環境に合わせた最適な設定を見つけることが重要です。特に、通勤時や外出先ではモバイル画質を「中」に設定してデータ通信量を抑え、自宅のWi-Fi環境では「高」に設定するなど、使い分けることで快適な視聴体験が得られます。

マルチ編成による画質低下の仕組みと対処法

NHKの放送で画質が悪くなる主な原因の一つが「マルチ編成」です。これは一つのチャンネルで複数の番組を同時に放送する仕組みで、特にスポーツ中継やニュース速報などで使用されます。例えば、オリンピックやワールドカップなどの大規模なスポーツイベントでは、複数の競技を同時に視聴できるよう、メインチャンネルとサブチャンネルに分けて放送されることがあります。

マルチ編成が実施されると、通常の地上デジタル放送の解像度1440×1080ピクセルから、720×480ピクセル(DVD相当の標準画質)まで低下してしまいます。これは一つの放送局に割り当てられた周波数帯域の範囲内で複数の番組を同時放送するため、各チャンネルが使用できる帯域幅に制限が生じるためです。地上デジタル放送が開始された2003年頃は、ブラウン管テレビが主流で画面サイズも小さかったため、この程度の解像度でも実用上問題ありませんでした。しかし、フルハイビジョンや4K対応の大型テレビが普及した現在では、解像度の低さが非常に目立つようになってしまいました。

マルチ編成が行われているかどうかは、テレビの番組表で確認することができます。番組表を開いて、同じ時間帯に複数の番組が表示されている場合は、マルチ編成が実施されていることを意味します。マルチチャンネル編成時は送信される映像データそのものが減少するため、視聴者側で画質低下を回避する方法はありません。ただし、番組中継が中断されないというメリットがあります。

民放の場合、サブチャンネルを使用してもメインチャンネルの画質は維持されることが多いのですが、NHKの場合はメインチャンネルとサブチャンネルの両方で画質が低下する特徴があります。これは放送方式の違いによるもので、NHKの技術的な選択です。視聴者としては、マルチ編成が実施されていることを理解し、一時的な画質低下として受け入れるしかありません。番組終了後の見逃し配信では、通常の高画質で視聴できることが多いため、どうしても高画質で視聴したい場合は、見逃し配信を利用するという選択肢もあります。

アプリの基本的なトラブルシューティング手法

画質設定以外にも、アプリの動作に問題がある場合は、いくつかの基本的なトラブルシューティング手法を試してみる価値があります。まず最も効果的なのが、アプリのキャッシュをクリアすることです。スマートフォンを長期間使用していると、アプリのキャッシュが蓄積され、動作が不安定になったり、画質が正しく表示されなくなったりすることがあります。

スマートフォンの設定から「アプリ」または「アプリケーション」を選択し、NHK ONEアプリを見つけます。アプリ情報画面で「ストレージ」または「キャッシュ」を選択し、「キャッシュを削除」をタップします。これにより、蓄積された一時ファイルが削除され、動作が改善されることがあります。キャッシュの削除はログイン情報や設定を消去しないため、安心して実行できます。

次に、アプリを最新バージョンにアップデートすることも重要です。App StoreやGoogle Play ストアでNHK ONEアプリのページを開き、「更新」ボタンが表示されている場合はアップデートを実行します。バグ修正や機能改善が含まれている可能性があり、画質に関する問題が解決されることもあります。特に2025年10月のNHKプラスからNHK ONEへの移行に伴い、アプリが大幅にアップデートされているため、最新版を使用することが非常に重要です。

それでも問題が解決しない場合は、アプリを一度アンインストールして再インストールすることも検討してください。ただし、再度ログインが必要になるため、アカウント情報を事前に確認しておくことが大切です。再インストール後は、初期設定からやり直すことになりますが、アプリの不具合がリセットされ、画質問題が解消されることがあります。

通信環境を改善して画質を安定させる

画質が安定しない場合、通信環境に問題がある可能性が高いです。特にストリーミング配信では、通信速度が画質に直接影響するため、安定した高速通信環境を確保することが重要です。Wi-Fi接続の場合は、まずルーターの再起動を試してみてください。ルーターの電源を切り、30秒ほど待ってから再度電源を入れます。これだけで通信速度が改善されることがあります。

また、ルーターから離れた場所で視聴している場合は、できるだけ近い場所に移動することで通信速度が改善されることがあります。壁や障害物が多い環境では、Wi-Fi電波が減衰してしまい、十分な速度が得られないことがあります。特に5GHz帯のWi-Fiを使用している場合は、2.4GHz帯よりも障害物の影響を受けやすいため、できるだけルーターに近い場所で視聴することをお勧めします。

モバイルデータ通信を使用している場合は、通信制限がかかっていないか確認してください。契約プランのデータ使用量を超えると速度が大幅に低下し、高画質での視聴が困難になります。多くの通信キャリアでは、月間のデータ使用量が一定量を超えると、通信速度が128kbpsや1Mbpsなどに制限されます。この状態では、動画のストリーミング再生がほぼ不可能になってしまいます。

HD画質で視聴する場合は最低でも5Mbps以上の安定した回線速度が必要です。6Mbpsの最高画質で視聴する場合は、10Mbps以上の回線を推奨します。通信速度が不十分な場合は、画質設定を「中」や「低」に下げることで、安定した再生が可能になります。また、データ通信量にも注意が必要です。高画質設定での視聴1時間で約700MBのデータ通信量がかかり、最低画質設定での視聴1時間では約100MBのデータ通信量となっています。

テレビ本体の画質設定を調整する

テレビでNHKを視聴する場合の画質改善方法についても理解しておくことが重要です。テレビ本体には多様な画質調整機能が搭載されており、適切に設定することで映像の見え方が大きく変わります。まず、テレビ本体の画質設定を確認しましょう。多くのテレビには「映像モード」や「画質設定」があり、「ダイナミック」「標準」「映画」「ゲーム」などのプリセットが用意されています。NHKの視聴には「標準」や「映画」モードが適していることが多いです。

コントラスト(白レベル)は映像の明るい部分の明るさを調整し、白レベルを高くすると明るい部分の階調が白飛び方向に向かいます。明るさ(黒レベル)は主に映像の暗い部分の明るさを調整します。メーカーが異なると「明るさ」というワードの意味合いが変わることがあるので注意が必要で、ソニーは「明るさ」を「黒レベル」に改めています。ソニーのテレビでは、明るさでお好みの画質にならない場合は「コントラスト」や「ガンマ補正」も併せて調整でき、数字を大きくすると明るくなります。

画質調整のコツとして「プリセットモード」「色温度」「明るさ」の3項目が重要とされています。映像は明るい方がパネルのダイナミックレンジを活かすことができ、コントラスト的にも有利なので、明部階調が白飛びしない範囲で、できるだけ明るく表示できるポイントを探すことが推奨されています。

シャープネス(輪郭強調)の設定を調整することも効果的です。シャープネスを上げすぎるとノイズが目立つようになりますが、適度に調整することで映像がくっきりと見えるようになります。シャープネスは各メーカー共通の設定で、エッジを強調して人工的なシャープ感を加える機能です。ソニーのブラビアの場合は0から100の範囲で調整でき、数値が高いほどシャープに見えますが、ノイズも目立ちやすくなります。

テストパターンを使った適切な調整方法としては、まずシャープネスを上げて輪郭のハロー(シュート)が見えるようにし、それから徐々に下げてハローが消える位置を見つけます。多くの製品では、シャープネス「0」が最適な設定とされています。過度なシャープネス設定は、画質を悪化させる原因になるため、注意が必要です。

ノイズリダクション機能の活用方法

ノイズリダクション機能の活用も検討してください。ノイズリダクションには、オート・強・中・弱・切の設定があり、画像のノイズを軽減する機能です。MPEGノイズリダクションは、DVDやハードディスクレコーダーの長時間録画モードの映像に出やすいモスキートノイズやブロックノイズを軽減します。デジタル放送の圧縮映像にも効果があり、画質が気になる場合は試してみる価値があります。

ただし、ノイズリダクションを強にするとノイズは減りますが、副作用として一般に残像がひどくなることがあります。このため、最初は切になっていて、ユーザーがメリットデメリットをよく承知した上で切り替えることが推奨されています。特に動きの速いスポーツ中継などでは、残像が気になる場合があるため、番組の内容に応じて設定を変更すると良いでしょう。

その他のノイズリダクション機能として、ドットノイズリダクションは、画面上で輪郭周辺に発生する点状のノイズを軽減します。リアリティークリエーション(ソニー製)は、精細度とノイズ処理を調整してリアルな画像にする機能です。これらの機能は、映像の種類や個人の好みによって効果が異なるため、実際に映像を見ながら調整することが重要です。

なお、ブロックノイズは殆どの場合オリジナルコンテンツ制作時に圧縮ノイズとして含まれているもので、後付けでテレビ内部で効果的に補正・除去することはできません。人によって好みが異なるため、映像を見ながら適切なレベルに調整することが推奨されています。マルチ編成時の画質低下によって発生するブロックノイズは、特に目立ちやすいため、ノイズリダクション機能を適度に活用することで、視聴体験を改善できます。

アンテナの受信状態を確認する

アンテナの受信状態を確認することも重要です。テレビのメニューから「アンテナレベル」や「受信強度」を確認し、レベルが低い場合はアンテナの向きを調整したり、ブースター(増幅器)の導入を検討したりする必要があります。アンテナレベルとは、テレビ放送の受信電波の強さを示す指標のことで、「受信強度」や「受信レベル」とも呼ばれます。実際にテレビ画面に表示されているアンテナレベルは、電波の強さではなく、CN比(信号品質)の換算値を表しています。

受信レベルの確認方法は各メーカーで異なりますが、一般的な手順を紹介します。日立製テレビの場合は、「各種設定」→「初期設定」→「受信設定」→「受信設定(地上デジタル)」→「CH合わせ(地域名)」の順に選択し、受信レベルの数値が45以上あるか確認します。三菱電機製テレビの場合は、受信レベルが表示されるので、「現在」の数値が22以上あるか確認します。パナソニックのビエラでは、設定メニューからアンテナレベルを確認できます。

アンテナレベルが低い場合の改善方法として、まずテレビの再起動を試してみてください。テレビ本体の主電源を切り、3秒待ってから電源を入れ直します。次にB-CASカードの差し直しを試します。B-CASカードが正しく挿入されていない場合、受信レベルが低下することがあります。

ケーブルと接続機器の確認も重要です。ケーブルや接続機器は経年劣化する消耗品なので、断線などで電波が適切に届いていないケースもあります。劣化している場合は新品に交換して繋ぎ直すことで改善する可能性があります。特に同軸ケーブルは、10年以上使用していると劣化することがあるため、定期的な交換が推奨されます。

アンテナの向き調整も効果的ですが、テレビアンテナはたった数ミリ角度が違うだけで映りが悪くなってしまいます。ただし、高所作業は危険なため慎重に行う必要があります。自分で調整するのが難しい場合は、専門業者に依頼することをお勧めします。

ブースター(増幅器)の使用も検討してください。アンテナに近い配線部にブースターという機器を設置し、アンテナが受信した電波のレベルを増幅することで改善できることが多くなります。特に、複数のテレビで電波を分配している場合や、アンテナから受信機までの距離が長い場合は、ブースターの導入が効果的です。自分で対処してもアンテナレベルが回復せず低い状態が続く場合は、アンテナ本体に原因があるかもしれませんので、アンテナ工事の専門業者に一度調査してもらうことをお勧めします。

NHK ONEとNHKプラスの違いを理解する

2025年10月1日から、NHKプラスはNHK ONEに移行しました。主な違いと特徴について理解しておくことで、より快適に利用できます。NHK ONEは受信契約者向けの新しいインターネットサービスで、追加負担なしで利用できます。すべての番組が配信されるわけではありませんが、同時配信と見逃し配信の両方に対応しています。

NHKプラスのアカウントを持っている場合は、NHK ONEアカウントへの移行が必要です。移行手続きは比較的簡単で、既存のアカウント情報を使用してスムーズに移行できます。旧NHKプラスユーザー(2025年8月15日までに登録済み)の場合、NHK ONE WEBサイトにアクセスし、右上の「新規登録」ボタンをクリックして、「旧NHKプラスを利用されていた方はこちら」をクリックします。利用規約への同意やプライバシーノーティスの確認などをチェックした後に、パスワードを設定すれば、NHK ONEアカウントへの移行が完了します。

旧NHKプラスから移行する場合、すでに旧アプリで受信契約の情報を入力しているため、NHK ONE利用に伴って改めて受信契約情報の登録は必要ありません。新規登録の場合は、NHK ONEアカウント登録の入口画面から「アカウントを登録して利用する」をクリックし、パスワードの設定やログインIDの設定など、8ステップの登録作業を進めることでアカウントを作成できます。後日受信契約情報の登録が必要となりますが、登録受付は11月中旬ごろから開始予定です。

アカウントの移行後は、新しいNHKプラスのアプリをダウンロードし、NHK ONEアカウントでログインすることで、サービスを利用できます。サービス開始直後の10月1日には、Gmailなどを利用する一部ユーザーに認証コードが届かない不具合が発生しましたが、現在は解消されています。また、アカウントの登録をしなくても一部サービスの利用は可能となっています。

ストリーミングデバイスでの視聴方法

Fire TV StickなどのストリーミングデバイスでNHK ONEを利用する場合、サービス解約時にデバイスの廃棄は求められません。これは以前のNHKプラスと同様の扱いです。Fire TV対応機種としては、Amazon Fire TV Cube(第2世代)、Amazon Fire TV Stick 4K、Fire TV Stick 4K Max、Fire TV Stick(第3世代)が利用可能です。ただし、Fire TV Stickの第2世代は非対応となっています。

Chromecast対応機種は、Chromecast with Google TVです。単なる「Chromecast」(黒色)は非対応なので注意してください。ストリーミングデバイスでNHK ONEを使用する際の設定方法は、まずお使いのテレビや外部デバイスのアプリストア(Google PlayやFire TVストアなど)を開き、新しい「NHKプラス」アプリをダウンロードします。以前のアプリは9月30日で終了しているので、必ず10月1日以降に配信された新しいアプリを探してください。

アプリを起動すると、初回利用時には必ず「ご利用にあたって」というポップアップが表示されます。ログインする際は、テレビ画面に二次元コードまたは8桁の連携コードが表示されます。スマートフォンやタブレット、PCなどでログインすると、連携コード入力画面に遷移します。テレビ向けアプリで表示されている、6桁の連携コードを入力してください。連携コードは10分以内に入力する必要があります。

この新しいテレビアプリでは、同時配信も追いかけ再生も見逃し配信も、すべて最大1920×1080のフルハイビジョン画質(1080p)で楽しめるようになりました。設定は比較的簡単で、アプリをダウンロード後、QRコードまたは連携コードでスマホやPCから認証するだけで視聴を開始できます。大画面テレビでの高画質視聴が可能になったことで、より快適な視聴体験が得られます。

見逃し配信機能を活用する

NHK ONEでは、リアルタイム視聴だけでなく、見逃し配信機能も提供されています。見逃し配信の視聴期間は、放送終了後1週間以内です。放送と同時に配信される番組を、放送終了後から1週間以内であれば好きな時間に視聴できます。ただし、一部の番組については例外があります。現地放送番組は放送終了後2週間まで視聴可能ですが、配信の権利等の都合により2週間よりも早く終了する場合があります。

見逃し配信の視聴方法は非常に簡単です。対応デバイスとしては、スマートフォン(アプリまたはブラウザ)、タブレット(アプリまたはブラウザ)、パソコン(ブラウザ)、一部のスマートテレビが利用できます。視聴の手順は、まずNHKプラスの公式ウェブサイトにアクセス、またはアプリをダウンロードします。初めて利用する場合は、NHKプラスの利用登録を行う必要があり、NHK受信契約の情報が必要です。

NHKプラスの料金は無料で、月額料金は不要です。ただし、ID登録ができるのはテレビのNHK受信料を支払っている方だけとなっています。NHK受信契約をしていれば、追加料金なしでNHK ONEのすべての機能を利用できます。見逃し配信でも同時配信と同様に画質設定を変更でき、最大1920×1080のHD画質で視聴可能です。マルチ編成により画質が低下していた番組も、見逃し配信では通常の高画質で視聴できることが多いため、画質にこだわる方には見逃し配信の活用をお勧めします。

天候や電波障害による画質悪化への対応

NHKの画質が悪くなる原因は、設定や機器の問題だけではありません。天候や電波障害も大きな影響を与えます。強い雨や風の際は、電波が乱反射やノイズを起こし、通信状況が悪くなります。雷雨や集中豪雨、大雪などの場合は受信不良となることがあります。特に衛星放送(BS)は天候の影響を受けやすく、電波の一部が雨粒によって吸収・反射されて減衰します。

強風や大雨、雷、雪などの天候が影響を与え、NHKなど特定のチャンネルが映らないこともあります。悪天候による受信不良は一時的なものであることが多く、天候が回復すれば自然に映像も改善されます。一時的な電波障害である場合も多く、電波障害の場合はこちら側でできる対策はないため、放送局の対応を待つ必要があります。NHKや総務省の公式サイトで電波障害の情報が公開されることもあるので、確認してみるとよいでしょう。

周辺環境の変化も画質に影響します。高層建造物や樹木などの遮蔽物があると、特定の電波の通りを遮ることでアンテナレベルが低くなってしまいます。近所に新しいビルやマンションが建った場合、それまで問題なく視聴できていたのに突然映りが悪くなることがあります。このような場合は、アンテナの向きを調整したり、より高い位置にアンテナを設置したりすることで改善できる可能性があります。

台風など強風によってアンテナの向きや高さがずれ、結果として一部の電波を受信できなくなることもあります。台風の後に画質が悪くなった場合は、アンテナの向きを確認してもらう必要があります。特に屋根の上に設置されているアンテナは、強風の影響を受けやすいため、定期的な点検が推奨されます。

NHKの4K・8K放送の現状と今後

NHKでは高画質な4K・8K放送も提供されており、将来的にはこれらの技術が標準になる可能性があります。2018年12月1日にNHKのBS4K並びに民放キー局系列のBS放送各社で一斉に4K放送が、NHKではBS8Kとして8K放送の実用放送が開始されました。NHK BS4K(チャンネル番号1)は、「超高精細映像の入り口となるチャンネル」と位置づけられており、6時から24時までの一日18時間にわたり、原則としてすべて4K画質で制作した番組を放送しています。

フルハイビジョンに比べて4Kは約4倍、8Kは約16倍の画素数に大幅アップしています。HDR(ハイダイナミックレンジ)とは、映像が本来持っている明るさや色、コントラストを表現できる技術を採用しています。この技術により、より自然で美しい映像表現が可能になっています。ただし、4K対応テレビ・8K対応テレビには、4K放送・8K放送を受信する機能は標準では搭載されていません。4K放送・8K放送を受信するには、新しい規格に対応した受信機(テレビ、チューナー等)が必要です。

映像配信サービスの「NHKオンデマンド」でも4K放送の番組を追加予定とされています。なお、2025年9月8日には、かつて「高画質放送の未来」として期待された、4K映像の衛星放送「BS4K」から、民放各局が撤退する方針を固めたと報じられました。今後はNHKが4K・8K放送の中心的な存在になる可能性があり、さらなる技術革新が期待されています。

今後の展望と期待される改善

NHKは視聴者の要望に応えて、継続的にサービスの改善を行っています。2025年10月のアップデートでは、スマートフォンアプリの画質が大幅に向上しました。今後もさらなる画質改善や機能追加が期待されます。特に4K配信や8K配信への対応、より柔軟な画質設定オプション、通信環境に応じた最適化技術の向上などが期待されています。

また、マルチ編成時の画質低下については、放送技術の進歩により、将来的にはより高画質での同時配信が可能になる可能性があります。次世代放送規格の開発や、より効率的な映像圧縮技術の導入により、限られた帯域幅でも高画質を維持できるようになることが期待されています。インターネット配信の技術も日々進化しており、より少ないデータ量で高画質を実現する技術が開発されています。

NHK ONEアプリについても、ユーザーインターフェースの改善や、より詳細な画質設定オプションの追加、オフライン視聴機能の強化などが期待されています。特に、ユーザーの通信環境を自動的に判定して、最適な画質設定を提案する機能などが実装されれば、より快適な視聴体験が得られるでしょう。

推奨される視聴環境のまとめ

NHK ONEを快適に視聴するための推奨環境をまとめます。通信速度については、HD画質で視聴する場合は最低でも5Mbps以上の安定した回線速度が必要です。6Mbpsの最高画質で視聴する場合は、10Mbps以上の回線を推奨します。データ通信量にも注意が必要です。高画質設定での視聴1時間で約700MBのデータ通信量がかかり、最低画質設定での視聴1時間では約100MBのデータ通信量となっています。

モバイルデータ通信で視聴する場合は、契約プランのデータ容量を考慮して画質設定を選択してください。Wi-Fi環境では、5GHz帯の利用が推奨されます。2.4GHz帯よりも高速で安定した通信が可能です。デバイスについては、最新のOSにアップデートされたスマートフォンやタブレット、またはHDMI対応のテレビとストリーミングデバイスの組み合わせが理想的です。

推奨ブラウザと環境は以下の通りです。Google Chrome、Mozilla Firefox、Apple Safari、Microsoft Edge、Opera、iOS用のApple Safari、Android用のGoogle Chromeが推奨されています。対応デバイスとしては、iPhone、iPad、Mac、Android、Fireタブレットなど多くのデバイスで利用可能です。古い回線やモバイルルーターの使用は、動画がスムーズに再生されない原因となります。また、利用料を超えたことにより、通信速度の制限を受けている可能性もあります。

NHKプラスでは画質を「高・中・低・最低」から選択でき、通信環境に応じて調整可能です。自分の通信環境に合わせて適切な画質を選択することが、快適な視聴のポイントです。特に、外出先ではデータ通信量を節約するために「中」や「低」を選択し、自宅のWi-Fi環境では「高」を選択するなど、状況に応じて使い分けることが重要です。

画質問題の総合的な対策

NHK ONEの画質が悪いと感じた場合、まずはアプリの画質設定を確認し、「高」画質に変更することをお勧めします。また、マルチ編成による画質低下は技術的な制約であり、視聴者側で完全に回避することはできませんが、番組表で確認することで事前に把握することができます。通信環境の改善、アプリのアップデート、キャッシュのクリアなど、基本的なトラブルシューティングも効果的です。

2025年10月のアップデートにより、スマートフォンでもHD画質での視聴が可能になり、全体的な視聴体験が向上しています。画質問題の主な原因と対策を整理すると、以下のようになります。アプリ設定による対策としては、NHK ONEアプリの画質設定を「高」に変更し、自動画質調整をオフにすることです。6段階の画質設定から最適なものを選択できます。

マルチ編成への対応としては、番組表でマルチ編成の有無を確認し、画質低下は技術的制約であることを理解することが重要です。メインチャンネルとサブチャンネルの両方で画質が低下するのはNHK特有の現象です。テレビ本体の設定では、映像モードを「標準」や「映画」に設定し、シャープネスを適度に調整(多くの製品では「0」が最適)することが効果的です。

アンテナの問題に対しては、アンテナレベルを確認し(日立製は45以上、三菱製は22以上が目安)、B-CASカードの差し直しやケーブルの交換を試してみてください。ブースター(増幅器)の導入も検討する価値があります。通信環境の改善策として、Wi-Fiルーターの再起動、5GHz帯の使用、ルーターに近い場所での視聴、通信制限の確認などが挙げられます。

天候や電波障害については、悪天候時は一時的に画質が低下することを理解し、特に衛星放送(BS)は雨の影響を受けやすいことを知っておくことが大切です。電波障害の情報はNHKや総務省の公式サイトで確認できます。アカウント管理では、旧NHKプラスユーザーはNHK ONEアカウントへの移行が必要で、新規登録は8ステップで完了します。受信契約情報の登録は11月中旬頃から開始予定です。

推奨視聴環境として、通信速度はHD画質で5Mbps以上、最高画質で10Mbps以上が必要です。高画質視聴1時間で約700MBのデータ通信量がかかることも覚えておきましょう。将来の展望としては、4K・8K配信への対応、より柔軟な画質設定オプション、通信環境の最適化技術の向上などが期待されています。NHKは4K・8K放送の中心的存在として、今後も技術革新を続けていくでしょう。

最適な設定を見つけて、NHK ONEを快適に楽しんでください。画質に問題がある場合は、この記事で紹介した対策を順番に試してみることをお勧めします。多くの場合、簡単な設定変更やトラブルシューティングで改善できます。それでも改善しない場合は、専門業者に相談することも検討してください。

コメント